2013年12月27日

第10回(最終回)

「忘れられた」コルンゴルトと再評価

text by 中村伸子

終戦の翌年。49歳になったコルンゴルトは、芸術音楽への完全な復帰を決意してワーナー・ブラザーズとの契約の更新を断り、ウィーンへ帰る準備を始めます。帰還に合わせて新しく《弦楽合奏のための交響的セレナーデ》Op.39(1948)を作曲し、これは、かのフルトヴェングラーの指揮でウィーン・フィルハーモニー管弦楽団により初演されることが決まります。他にも《カトリーン》のウィーン初演や《死の都》の再演が計画されました。

そして1949年、コルンゴルトはおよそ10年ぶりに故郷ウィーンの土を踏みます。ところが、彼の目に映ったのは、変わり果てた街の姿でした。彼の作品を上演し続けたウィーン国立歌劇場は瓦礫と化し、街全体も爆撃を受け、まさに「死の都」でした。さらに、フルトヴェングラーによる初演は、こともあろうに練習不足のため失敗に終わり、《カトリーン》の上演では客席の半分も埋まらず、《死の都》に至っては上演そのものがキャンセル、というありさまでした。彼の「時代遅れ」な作風と、「映画音楽作曲家」という肩書きが、ウィーンでは評価されなくなっていたのです。コルンゴルトは妻ルーツィに向かってつぶやきました。「ここにはコルンゴルトの劇場はない。私は忘れられたんだよ。」

彼は失意のうちにハリウッドに戻り、1957年11月29日、脳溢血のため亡くなりました。1962年に後を追った妻と共に、いまはハリウッド共同墓地に埋葬されています。

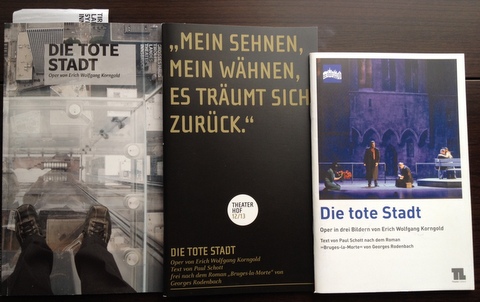

その後、コルンゴルトの作品は、細々とは演奏されましたが、かつてのような熱狂的な支持を受けることはありませんでした。しかし、コルンゴルトを再評価しようという動きは、1970年代からアメリカの映画音楽界を発端としてヨーロッパに波及し、次第に高まっていきます。《死の都》に関して挙げるだけでも、ニューヨーク・シティ・オペラによる復活上演(1975)、ルネ・コロらの歌とエーリヒ・ラインスドルフ指揮による録音(1975)、そしてゲッツ・フリードリヒの演出によるベルリン・ドイツ・オペラでの上演と映像収録(1983)、と続きます。ジャン・レイサム=ケーニック指揮によるストラスブールでの上演(2001、フランス初演)は、つい最近まで、日本語字幕付きで観ることのできる唯一のDVDでした。ここでパウル役を歌っているのが、他でもない、今回新国立劇場に登場するトルステン・ケールです。

マリエッタ(マリー)役のアンゲラ・デノケとのペアは、ザルツブルク音楽祭でのウィリー・デッカーの演出による上演(2004)の際にも演じています。このプロダクションはさらに、ウィーン(2004、2008、2009)、アムステルダム(2005、オランダ初演)、バルセロナ(2006)、サンフランシスコ(2008)、ロンドン(2009、イギリス舞台初演)、パリ(2009)、マドリッド(2010)、ビルバオ(2012)と、世界各地を回りました。2013年には、それぞれまったく異なる演出で、インスブルック、ホーフ、リューベック、そしてヘルシンキ(新国立劇場共同制作)で上演されており、いまや《死の都》は、一年のうちにはどこかで必ず出会えるスタンダードな演目となりつつあります。

日本でのコルンゴルト受容は、実は戦前からありました。明治~昭和期のレコード批評家である野村あらえびす(野村胡堂)の著作『名曲決定版』(1939)には、ハイフェッツの演奏によるコルンゴルトの《空騒ぎ》Op.11について記述されています。戦後しばらくは取り上げられにくい時期が続きましたが、1996年の井上道義指揮による演奏会形式での《死の都》日本初演など、少しずつプログラムに組み込まれるようになり、今に至ります。

そうした中での、満を持して、とも言うべき新国立劇場への《死の都》初登場。大きな期待を寄せずにはいられません。

2013年12月12日

連載コラム第9回

ハリウッド映画音楽の祖コルンゴルト

text by 中村伸子

日本では最も有名なコルンゴルト作品のひとつであるヴァイオリン協奏曲Op.35(ハイフェッツにより初演)は、その壮大な旋律や楽器法から、「まるで映画音楽みたいな曲!」と言われることがままあります。しかしながら、実はこれは映画音楽みたいなのではなく、映画音楽そのものなのです。

というのも、終戦直後に完成されたこの協奏曲は、『放浪の王子』(1937)を始めとする4つのハリウッド映画のために彼自身が作った主題を、ふんだんに引用して書かれているからです。コルンゴルトはこれに限らず、弦楽四重奏曲第3番Op.34(1945)やチェロ協奏曲Op.37(1946)などのように、映画音楽のために書いた音楽を新しい自作品の中で積極的に「再利用」しました。現代のようにDVDやサウンド・トラックのCDが売られることのなかった時代ですから、映画音楽は公開を終えるとほとんど聴くことができなくなります。それを防ぐために、コルンゴルトは映画音楽をクラシック作品の中に取り込み、恒久的に残そうとしたのです。

では、コルンゴルトはどのような経緯で映画音楽に関わるようになったのでしょうか。鍵となる人物は、ドイツの演出家マックス・ラインハルトです。彼とコルンゴルトは、1920年代前半から、ウィーンやベルリンでシュトラウス一家のオペレッタなどを上演するときに、ラインハルトは演出、コルンゴルトは編曲、という形で、しばしば一緒に仕事をしていました。しかし、ラインハルトもユダヤ人で亡命を余儀なくされ、コルンゴルトよりも一足先にアメリカに渡って活動を続けます。そこで、ラインハルトがシェイクスピアの『夏の夜の夢』の映画化をするときに、メンデルスゾーンの音楽の編曲者と収録の指揮者として、コルンゴルトを呼び寄せた、というわけです。

コルンゴルトはオペラ作曲家としての経験と才能を惜しみなく発揮しました。全編143分中116分に音楽が流れており、《夏の夜の夢》だけではなく交響曲第3番《スコットランド》や第4番《イタリア》など、いくつものメンデルスゾーン作品のテーマが取り入れられました。彼はさらに撮影現場に立ち入り、自らの指揮に合わせて俳優に台詞を喋らせ、後日その台詞に合わせて音楽を収録する、という他に例のない方法を取りました。数々の工夫の成果が実り、映画の音楽と映像は見事なほどにシンクロしています。もともとの6週間という予定をゆうに超えた半年を費やして制作されたこの映画は、1935年にアメリカで公開され、大ヒットとなりました。

その後、1935年の『海賊ブラッド』以降、コルンゴルトはワーナー・ブラザーズのもとで、約20本の映画音楽を担当しました。『風雲児アドヴァース』(1936)と『ロビン・フッドの冒険』(1938)ではアカデミー音楽賞を受賞しています。彼がもたらした書法は、ジョン・ウィリアムズを始めとする後のハリウッドの映画音楽にいまも生きています。ごく一例にすぎませんが、映画『嵐の青春』(1941)のテーマの冒頭は、『スター・ウォーズ』(1977~)のテーマにそっくりです。

こうして、コルンゴルトが映画音楽に追随したのではなく、映画音楽がコルンゴルトに追随したのだということをお分かりいただけるでしょう。現在でも、彼の携わった映画はいくつも観ることができます。もととなった映画をご覧になってからヴァイオリン協奏曲をお聴きいただくと、より一層興味深く感じられることと思います。

2013年12月4日

連載コラム第8回

ナチスを逃れた音楽家たち

text by 中村伸子

《死の都》の作曲から、時は10年ほど進みます。コルンゴルトはルーツィ・フォン・ゾンネンタールと結婚して2人の息子に恵まれました。家庭を持った彼は、さらに仕事に励みます。しかしながら、彼を待ち受けていたのは大きな荒波でした。ユダヤ人迫害の問題です。

反ユダヤ主義は、それまで存在しなかったわけでは決してないのですが、1930年代から急激に進み、コルンゴルトもその影響を強く受けるようになります。当時彼は、ちょうど5作目のオペラを構想しているところでした。ユダヤ系の作家H.E.ヤーコプの小説を原作とした、ドイツ人の娘とフランス兵士の恋物語です。コルンゴルトは、それまで彼のほとんどの楽譜を世に出してきたショット社にこの出版を持ちかけたのですが、こともあろうに拒否されてしまいました。反ユダヤ感情が高まり、ユダヤ系の芸術家の活動が次々と妨げられている状況で、ユダヤ系作家の原作によるユダヤ系作曲家のオペラなど、出版できるはずがない、というのです。このオペラは《カトリーン》Op. 28というタイトルで1937年に完成されますが、ウィーンの舞台で日の目を見るのは、終戦後の1950年まで持ち越されてしまいました。

1933年1月ヒトラー率いるナチス・ドイツが政権をとり、3月には全権委任法が通過すると、コルンゴルト作品の大事な上演の場であったドイツは「第三帝国」となりました。さらに4月に「職業官吏再建法」が成立すると、ドイツで活動するユダヤ人は次々に職を追われ、音楽家も、歌劇場や音楽大学などの公的な役職を奪われました。さらにはユダヤ人作曲家による作品の演奏までも禁止され、コルンゴルトやマーラーどころではなくメンデルスゾーンの音楽まで、ドイツでは聴くことができなくなります。その勢力は留まることを知らず、1938年にナチスがオーストリアを併合すると、オーストリア国内もドイツと同じ状況になります。1934年以来すでにハリウッドとウィーンを数度行き来していたコルンゴルトは、併合以降ハリウッドに留まり、映画音楽作曲家として腰を据えることになるのです。

コルンゴルトと同じようにオーストリアやドイツからアメリカへ亡命したユダヤ系の音楽家は、実に数多くいました。アメリカ西海岸へ渡っただけでも、オットー・クレンペラー、ブルーノ・ワルター、マーラーの妻アルマ、シェーンベルク、ハンス・アイスラー、第一次大戦で右手を失ったピアニストのパウル・ヴィトゲンシュタインなどです。コルンゴルトとシェーンベルクは、その主義と作風の違いや、コルンゴルトの父ユリウスがシェーンベルクの音楽を嫌っていたことなどから、ウィーン時代はほとんど交流がありませんでしたが、ロサンゼルスでは互いの家を訪ね合う仲になります。このころのシェーンベルクの妻ゲルトルーデは、コルンゴルトの幼なじみでもありました。(余談ですが、シェーンベルクの最初の妻は、コルンゴルトの師ツェムリンスキーの妹でした。)コルンゴルトは、シェーンベルクの《6つのピアノ小品》Op.19(1911)を讃えて、本人を前に暗譜で弾いて聴かせたこともあったようです。

ウィーンにいる間は宗教曲をほとんど書かなかったコルンゴルトですが、ロサンゼルスではユダヤ教のための音楽を2曲だけ残しました。《過越の詩篇》Op.30と《祈り》Op.32です。どちらも、ロサンゼルスのユダヤ教のラビであったJ.ゾンダーリングに委嘱されました。彼の委嘱で書かれた作品は他に、シェーンベルクの《コル・ニドレー》Op.39などがあります。

2013年11月26日

連載コラム第7回

《死の都》を上演した音楽家たち

text by 中村伸子

1920年12月の初演から今日まで、《死の都》を上演した音楽家の中には、現在の私たちもよく知る名手がたくさんいます。今回は、コルンゴルトの生きた時代に《死の都》を歌ったり指揮をしたりした往年の音楽家たちを見ていきましょう。

<歌手>

マリエッタ(マリー)とパウルの二人の主役は舞台に上がり通しで、休む暇がほとんどありません。ワーグナーの長時間のオペラを余裕で歌いこなせるくらい、ともすればそれ以上の声帯、体力、そして音域の持ち主でなければ、歌い切るのは難しいようです。さらにマリエッタ役については、貞淑で上品な亡きマリーと奔放で野卑なマリエッタとを、一人二役で演じ分けるのも大変です。この役を演じた歌手でまず外すことができないのは、マリア・イェリッツァでしょう。彼女はロッテ・レーマンと並ぶ当時のウィーンの人気ソプラノで、コルンゴルトの前作の一幕オペラ《ヴィオランタ》の初演でタイトル・ロールを歌っていました。《死の都》ではウィーン初演で演じ、ウィーンでは「演技の面でも歌の面でも卓越している」などと絶賛されています。コルンゴルトは彼女を「ミッツィ」と呼んで慕いました。

《死の都》は、1921年11月にはニューヨークのメトロポリタン歌劇場(MET)にかかります。これは、イェリッツァが、自身のMETデビューのための演目として《死の都》を選んだためです。METでは、1917年以来、オペラを敵国ドイツの言葉で歌うことが禁止されていたことから、《死の都》は第一次大戦後にMETでドイツ語上演された最初のオペラとなりました。この公演は圧倒的な成功とまではいきませんでしたが、コルンゴルトの若き才能はニューヨークの音楽界にも深く印象付けられたことでしょう。イェリッツァもユダヤ系だったため、後にアメリカに亡命しました。コルンゴルトが1947年に完成させた彼最後の歌曲集《5つの歌》Op. 38は、「マリア・イェリッツァ=シアリ、かけがえのないヴィオランタとマリエッタに友情と尊敬を込めて」献呈されています。

ロッテ・レーマンもマリエッタ役を歌っています。彼女はコルンゴルトの次のオペラ《ヘリアーネの奇跡》(1927)でヘリアーネ役を初演しました。実は、コルンゴルトにとってはイェリッツァの声の方が好みで、ヘリアーネ役を書く際はイェリッツァを想定していたようです。とはいえ、彼とレーマンも後年まで良好な関係を築きます。

パウル役では、ハンブルク初演やウィーン初演で歌ったカール・アーガールト・エストヴィヒ以上に、リヒャルト・タウバーがその「悪魔のような音楽性」で観客を魅了しました。コルンゴルトは、オペラ《カトリーン》(1937)のフランス兵フランソワ役を、彼を念頭に置いて書いています。また、〈ピエロの歌〉が最大の見せ場であるフリッツ役では、リヒャルト・マイヤーが人気を博し、ウィーン初演の際には「小さな歌を一つ歌っただけだが、大いに魅了させた」と評されました。

<指揮者>

《死の都》はヨーロッパ各地の歌劇場で上演されたので、当然のことながら数多くの指揮者がこのオペラのタクトを取りました。現在の私たちにも耳馴染みのあるマエストロの名前を挙げると、オットー・クレンペラー、フランツ・シャルク、ハンス・クナッパーツブッシュ、ツェムリンスキー、ジョージ・セルと、実に錚々たる顔ぶれです。クレンペラーはケルンでの初演を指揮し、マリエッタを歌ったのは彼の妻ヨハンナでした。ところが、クレンペラーは作品を評価せず、カーテン・コールには姿を現さなかったそうです。コルンゴルトと同い年のセルは、1924年のベルリン初演後、ロッテ・レーマンとリヒャルト・タウバーと共に《死の都》のうち数曲を録音しています。コルンゴルト立ち会いのもとで録られたこの音源は、現在でも聴くことのできる貴重な資料の一つです。

2013年11月15日

連載コラム第6回

《死の都》初演当時のウィーンの街と歌劇場

text by 中村伸子

1918年秋。第一次世界大戦が終わり、敗れたオーストリアは、それまでの国土のほとんどを失ってちっぽけな国になってしまいました。《死の都》がケルンとハンブルクでの二都市同時初演を経て、コルンゴルトの本拠地であるウィーンの国立歌劇場で初めて上演されたのは、1921年1月10日のこと。ウィーンの街は、そして歌劇場は、《死の都》初演当時どんな様子だったのでしょうか。

新たな共和国の首都となったウィーンは、敗戦のために荒廃し、市民は貨幣価値の下落や失業、食糧難などの深刻な問題に苦しめられました。しかしながら、このように経済的に困難な状況の中にあっても、オペラや演奏会を始めとする音楽文化がいかに大切だったかという証言はたくさん残されています。1920年にはウィーンで新たに音楽祭が開かれるのですが、開催が決まった際の市参事会の議事録には、「この上無く困窮しているウィーンはいま、音楽を頼りとするべきである。この街の誇れる伝統は音楽にある」と記されています。また、作家のシュテファン・ツヴァイクは、第一次大戦後の歌劇場の情景を、後に克明に思い返しています。

譜面台の前にはフィルハーモニーの楽団員たちが座っていた。着古しの礼服を着た彼らも、痩せ衰え、あらゆる欠乏に疲れ果てて、灰色の影のようであった。われわれ自身も亡霊のように、幽霊じみてしまった建物のうちに坐っていた。ところがやがて指揮者が指揮棒を挙げ、幕が開くと、すべてはこれまでになかったほどすばらしかった。どの歌手も、どの楽士も、彼らの全力を尽くした。おそらくこの愛する建物でこれが最後の演奏になるだろう、とすべての人々が感じていたからであった。(『昨日の世界 2』、原田義人訳、みすず書房)

《死の都》が初演されたころ、ウィーン国立歌劇場の音楽監督を務めていたのは、フランツ・シャルクとリヒャルト・シュトラウスの二人でした。1869年に劇場が建てられて以来、二大音楽監督体制というのは初めてのことで、二人の仕事のバランスには曖昧で不平等な部分が多かったようです。シュトラウスは、上演する演目や配役について大きな権限を持っていましたが、ウィーンにいないことが多かったので、問題に対処したり責任を取ったりしなければならないのはシャルクの方でした。この時期のオペラ上演は、再演を中心に見事なものが多かったとされていますが、水面下には微妙な問題が潜んでいたのです。

シャルクとシュトラウスが音楽監督を務めていた1919年から1924年の間にウィーン国立歌劇場で上演された新作には、《死の都》のほかに、シュトラウスの《影の無い女》と《町人貴族》、シュレーカーの《烙印を押された人々》と《宝探し》、ツェムリンスキーの《小人》などがあります。そのほとんどは高い評価を得られず、わずか数回しか再演されなかった一方で、《死の都》は絶大な人気を得て、1930年までに50回もの再演が重ねられました。ウィーン初演では幕ごとに大きな喝采が送られたので、コルンゴルトはそのたびに舞台に上がったようです。当時の音楽雑誌『アンブルッフ』に掲載された批評は、こう締めくくられています。「(初演の)結果はきわめて輝かしいものであった。『幻影』などでは無い!死の都は永遠に残るのだ。」(J.S.ホフマン)

2013年11月5日

連載コラム第5回 《死の都》の聴きどころ

text by 中村伸子

《死の都》の数ある音楽の魅力のなかでも、ここでは、とくに耳を澄ましていただきたい2つの側面についてご紹介します。

(1)2つのアリア

このオペラを魅力的なものにしているのは、何より2つの珠玉のアリアです。これらはどちらも、最近頻繁に単独で歌われたり、CDに収録されたりするようになりました。

一つ目は、第1幕第5場の〈マリエッタのリュートの歌〉【譜例1】です。

譜例1 〈マリエッタのリュートの歌〉 第1幕 第5場 練習番号58

この歌では、マリエッタが1節目を歌った後、短い台詞を挟んで、2節目をパウルとデュエットします。歌詞の内容は、死んでゆく恋人たちの愛が蘇ることを願うもので、オペラのテーマの一つ「復活」を暗示しているのです。この旋律は、オペラの終わりに歌詞を変えてパウル一人によってもう一度歌われ、劇全体を包み込むように配置されています。これはちょうど、本サイトのトップページで流れている音楽です。

もう一つは、第2幕第3場の〈ピエロの踊りの歌〉【譜例2】です。

譜例2 〈ピエロの踊りの歌〉 第2幕 第3場 練習番号169

踊り子マリエッタの一座に所属しているピエロ役の役者フリッツが、故郷ドイツのラインラントを偲んで歌う、ゆったりとしたワルツです。現在、NHK-FMの番組〈オペラ・ファンタスティカ〉のエンディングで、室内楽アレンジのものが流れています。2つのアリアは初演から大変な人気を得て、歌う歌手はいつも大喝采を受けたようです。

(2)ライトモティーフ

さらに、ライトモティーフは、このオペラの音楽を味わう最大の鍵です。ライトモティーフについて、残念ながらコルンゴルト本人は詳しい言及を残してはいません。しかしながら、コルンゴルトがまだ25歳のときに出版された、R.S.ホフマンによるコルンゴルト最初の評伝では、《死の都》のライトモティーフが譜例を用いながら分析されています。

ホフマンによれば、このオペラの中には、「復活の和音」「はかなさのモティーフ」「マリー」「髪の毛のモティーフ」「マリエッタのモティーフ」などたくさんのライトモティーフやリズム定型があり、物語の進行を理解するための大きな助けとなっています。

いくつか例を見てみましょう。第1幕の冒頭で奏でられる増三和音を含む三つの和音は「復活の和音」【譜例3】と呼ばれ、死者の復活を表すとされています。これは、マリエッタの一座がマイヤーベーアのオペラ《悪魔ロベール》の復活の場面を稽古する第2幕第3場や、第3幕第2場の聖なる行列の場面で、繰り返し登場します。

【譜例3 復活の和音 第1幕 冒頭】

踊り子「マリエッタのモティーフ」【譜例4】はワルツの快活なリズムと結びつき、「生」を象徴しています。このモティーフは、パウルの語りの中にマリエッタの話題が出る時にまず聴かれるのですが、マリエッタが初めて登場する場面へと引き継がれます。さらに第3幕の前奏曲全体は、このモティーフを展開させた形になっています。これは、第2幕の終わりにパウルがマリエッタの魅力に屈したことで、マリエッタがマリーの亡霊にひとまずは打ち勝ったことを示しているのです。

【譜例4 マリエッタのモティーフ 第1幕 第2場 練習番号16】

《死の都》の音楽は、同時代のほかのオペラと比べても、とりわけ歌いやすく甘美な旋律に満ちています。そのためある批評家は、シェーンベルクのような実験的な劇場作品とは一線を画しており、リヒャルト・シュトラウスの流れを汲む「ジングオーパー」(歌オペラ)だ、と讃えました。

2013年10月24日

連載コラム第4回 小説『死都ブルージュ』からオペラ《死の都》へ

text by 中村伸子(音楽学)

コルンゴルトも賞賛するすばらしいオペラの台本を作った“パウル・ショット”は一体何者だったのでしょうか。実はこれは架空の人物であり、その正体はコルンゴルト父子です。父ユリウスは、よく知られた音楽批評家である自分が台本作成に関わったことが公になると、作品の評価が揺らいでしまうかもしれないと考え、ペンネームを使ってこのオペラを公開することにしたのです。「パウル」はこの物語の主人公の名前から、「ショット」はこの楽譜が出版されたショット社から取られました。この真実は、コルンゴルトの死後20年近くして、1975年にニューヨーク・シティ・オペラで再演されるまで、公にされませんでした。コルンゴルトの楽譜は、ほとんどがショット社から出版されています。

台本作成にあたって、原作から変更された点はいくつもありますが、ここでは三つに絞ってご紹介します。一つ目は、登場人物の名前です。主人公「ユーグ」には歌いにくいことを考慮して「パウル」、小説で名の無かった亡き妻には、戯曲では「ジュヌヴィエーヴ」という名が付いていましたが、台本では神聖さを示す「マリー」の名前が与えられました。踊り子「ジェーン」は、マリーを俗化し、二人を対照的に示す効果のある「マリエッタ」、と名付けられました。

二つ目は、主人公と踊り子の出会いの場面です。ブルージュという舞台を、原作以上に生かしています。小説では、主人公と踊り子は偶然町で会うというだけの設定でしたが、台本では、出会いの場を、ブルージュの街を特徴づける運河の水面越しとしたのです。

三つ目は、数ある変更点の中でも当時の批評家からの特に高く評価された、結末の描き方です。コルンゴルト父子は、主人公パウルが踊り子マリエッタに没頭して殺すまでの出来事を、すべて夢の中で行われるものとしました。いわゆる「夢オチ」です。最後の場面では、夢から覚めた主人公が、亡くなった妻マリーはもう戻らない現実を受け入れ、「死の都」ブルージュを去ります。この夢の処理のアイデアを“パウル・ショット”に持ちかけたのはユリウスだったと、彼本人が回想で語っています。

この修正があったからこそ、物語の幻想性はより説得力を持って舞台の上に現われました。その舞台効果の一例をご紹介しましょう。第1幕では、パウルの家の一室に見立てた舞台上に、亡き妻マリーの肖像画が置かれています。第6場で舞台が暗くなると、その肖像画が照らし出され、その額縁からマリーが歩み出て、語り始めるのです。これは、物語の一部がパウルの幻想として描かれることで初めて可能になったことでした。

音楽については、コルンゴルト自身は歌劇場の機関誌への寄稿文で、「原作が夢心地で幻想的なので、ドラマ性を補うようにした」「歌い手が登場するときの、色彩的に主題をもって導かれるオーケストラの雰囲気や描写、心理学的・劇的特徴を考慮して、感情や情緒を映し出す歌の旋律を劇的にしようとした」と綴っています。劇的効果がうまく発揮されるように、原作から台本への改編を、音楽でさらに後押ししようとした思いが窺えます。

2013年10月16日

連載コラム第3回

ローデンバックの小説『死都ブルージュ』

text by 中村伸子(音楽学)

オペラ《死の都》の原作は、ジョルジュ・ローデンバック(1855~1898)の小説『死都ブルージュ』(1892)と、これをもとにローデンバック自身が改作した4幕の戯曲『幻影』(1901)です。コルンゴルトの父ユリウスによれば、かのプッチーニも、この素材のオペラ化を考えていたことがあったようです。ローデンバックはベルギー出身の象徴派の詩人、小説家で、ゲント大学で法学を学んだ後にパリに渡り、デカダン派や象徴派の芸術家たちと交流を持ちました。

オペラ《死の都》の原作は、ジョルジュ・ローデンバック(1855~1898)の小説『死都ブルージュ』(1892)と、これをもとにローデンバック自身が改作した4幕の戯曲『幻影』(1901)です。コルンゴルトの父ユリウスによれば、かのプッチーニも、この素材のオペラ化を考えていたことがあったようです。ローデンバックはベルギー出身の象徴派の詩人、小説家で、ゲント大学で法学を学んだ後にパリに渡り、デカダン派や象徴派の芸術家たちと交流を持ちました。

原作の小説のあらすじは、以下のようになっています。

舞台は陰鬱なベルギーの古都ブルージュ。そこに暮らす男ユーグは、長い間亡き妻の思い出に浸り、彼女の肖像画と遺髪を大切に保存して、自分の家をあたかも彼女を崇める神殿のようにしていた。ある時ユーグは、亡き妻と瓜二つの踊り子ジェーンと出会う。亡くなった妻の美しく純粋な思い出と、生きる女性の官能との間で彼は葛藤する。いつまでも死者への未練を引きずるユーグに耐えられなくなったジェーンが彼をからかうと、逆上したユーグは亡き妻の遺髪でジェーンを絞め殺す。こうして二人の女性は完全にそっくりに――すなわちどちらも死者に――なるのである。「二人の女はただ一人の女に同化してしまっていた。生前にあれほど似ていた二人は、死んだのちには、さらにいちだんと似ていた。」

ローデンバック自身がはしがきで「私が示唆しようと願ったもの、それはまさに行為をみちびく『都市』」と綴っているように、とらえどころがなく、登場人物よりも都市の「雰囲気」が全体を支配する幻想的な物語です。

今ではその美しい街並みで人気の高い観光地のひとつであるブルージュが、なぜ「死都」などと呼ばれたのか、不思議に思われる方もいらっしゃるでしょう。ブルージュは、12世紀には毛織物などの貿易港として栄えましたが、15世紀に水路が浅くなって港に船が入れなくなったことなどを発端に衰退の道を辿り、「忘れられた町」「見捨てられた町」の汚名を着せられていたのです。

コルンゴルトは、このローデンバックの原作に出会った時の印象を、ウィーン国立歌劇場の機関誌への寄稿文で次のように綴っています。

風変わりなブルージュの雰囲気、鬱々とした基調、束縛された魂の葛藤を携えた二人の主人公、生きている女性のエロティックな力と死んだ女性の後々まで作用を及ぼす魂の力との戦い、生と死との間の戦いの深い根本理念、とりわけ、生を正当化することによって、大切な人の死という悲しみを何としても阻止しようとする美しい思考、それらと併せて至るところに散りばめられた音楽的創造可能性――これらはすべて私の心を惹きつけた。

さらに、「パウル・ショットが原作に加筆にしたことによって、全ての出来事が精神的なバランスを欠いた主人公の幻影」とされたことで、この作品のオペラとしての可能性が、音楽的にも演劇的にも増していることを称えています。

2013年10月8日

連載コラム第2回

「物語を紡ぐ作曲家コルンゴルト」

text by 中村伸子(音楽学)

コルンゴルトの創作活動は、オペラ、管弦楽曲、ピアノ曲、室内楽曲、歌曲、映画音楽、そのほか編曲など、多岐に渡ります。共通するのは、酔いしれずにはいられない、時おり過大な跳躍を伴う「旋律」と、半音階の多用により、無調に至る寸前まで拡大された「和声」です。コルンゴルトの音楽を表す際に「プッチーニの旋律とリヒャルト・シュトラウスの和声を合わせた」と言われることもあります。加えて、「物語」と関連付けて語られることが多いのも特徴です。コルンゴルトの作品にはどれもストーリー性がある、と言っても言い過ぎではありません。今回は「物語」というキーワードを軸に、3つの側面からコルンゴルトの作品をご紹介します。

(1)劇場のための物語

コルンゴルトは生涯、劇場のための作品を精力的に作りました。バレエ=パントマイム《雪だるま》(1909)は、弱冠11歳で作曲されていますが、物語の場面に合わせて旋律や技法を使い分ける術は、この時期すでにほぼ完成していたように見受けられます。一人しかいないはずのピエロが、酒に酔ったせいでたくさんに見えてしまう、という場面にはフーガが使われ、二人、三人と増えていくピエロが愉快に描かれます。

こうした手法は、磨きをかけてオペラへと引き継がれます。彼は5つのオペラを世に送りました。10代で書かれた二つの一幕オペラ《ポリュクラテスの指環》 op.7(1914)と《ヴィオランタ》op. 8(1916)、今回上演される《死の都》op.12(1920)、評価が芳しくなかった《ヘリアーネの奇跡》op. 20(1927)、そして、当時流行した時事オペラの流れを汲んだ《カトリーン》op. 28(1937)です。オペラのほかには、シェイクスピアの戯曲を上演するための付随音楽として作曲された《空騒ぎ》op. 11(1919)や、《沈黙のセレナーデ》op. 36(1950)と題された音楽付喜劇、さらにシュトラウス一家をはじめとするいくつものオペレッタの編曲など、どれも見逃すことはできません。言うまでもなく、映画はその極みです。

(2)標題のある物語

コルンゴルトには、劇場用の音楽以外にも標題の付けられた作品が多くあります。《ドン=キホーテ》(1909)は、12歳で書かれたピアノ曲です。コルンゴルトは、父ユリウスからセルバンテスの小説『ドン・キホーテ』を与えられ、夢中になって読んだ末に、その物語を6曲からなる曲集に作り上げました。物語の情景が目の前に浮かんでくるように仕上がっています。ほぼ同時期に書かれたピアノ曲集《森が私に語るもの》(1909)や《7つの童話画》op. 3(1910)、それから次男が生まれて書いた管弦楽曲《赤ちゃんのセレナーデ》op. 24(1928)などもあります。

また、60曲ほどある魅惑的な歌曲もここに加えて良いでしょう。このコラムでほとんど語ることが出来ないのが惜しまれるほど、コルンゴルトの歌曲には心をくすぐるような名曲が数多くあります。

(3)標題のない物語

室内楽曲やピアノ・ソナタなどのように標題のない音楽でも、コルンゴルトはライトモティーフや循環形式を多用し、作品全体に物語やドラマ性を持たせる音楽作りをしました。ピアノ五重奏曲op.15は、ブラームスにも引けを取らないほどの完成度を誇る大曲です。この第2楽章は、歌曲《4つの別れの歌》op.14(1921)の第3曲〈月よ お前はまた昇る〉を主題とした変奏曲となっています。既に用いた旋律や音型の引用は、コルンゴルトの常套手段の一つでした。ヴァイオリン協奏曲op. 35(1945)は、コルンゴルトのもっとも有名な作品の一つですが、これは、コルンゴルトが第二次世界大戦中に携わった映画音楽の主題をいくつも盛り込んでいるので、「ハリウッド協奏曲」とも呼ばれます。

コルンゴルトは、言うなれば物語を紡ぐ作曲家です。それゆえ、物語が描かれる最たるものであるオペラは、一番の腕の見せ所として、彼の創作活動の中でとりわけ大きな意味を持っていたことでしょう。

2013年10月1日

連載コラム第1回 「神童コルンゴルト」

本ページでは、コルンゴルトの研究者・中村伸子さんによるコルンゴルトと「死の都」に関する連載コラムを定期的に掲載いたします。第1回は「神童コルンゴルト」。モーツァルトも顔負けの神童ぶりだったようです。

——————————————————————————————————-

text by 中村伸子(音楽学)

コルンゴルトについて語るには、彼が類まれな神童だった、ということを抜かしてはならないでしょう。父ユリウスが後に著した回想によれば、コルンゴルトは3歳のときにスプーンで正確なリズムを刻み、5歳のときにはユリウスの弾く《ドン・ジョヴァンニ》の旋律を覚えて、和音を付けて弾いたのだそうです。6歳になると、親戚からピアノと簡単な音楽理論を教わり、8歳からは、ウィーン音楽院の名教授ロベルト・フックスに対位法を学び始めます。マーラーの前で作ったばかりのカンタータを弾いて聴かせたところ、彼が興奮して「天才だ!」と叫んだ、というエピソードが残されているのはまだコルンゴルト9歳のこと。その後、マーラーの勧めで、コルンゴルトはツェムリンスキーに師事することになります。ツェムリンスキーは、シェーンベルクの友人であり師でもあり、当時のウィーンを代表するオペラ作曲家でした。彼によるレッスンはたった数年で、コルンゴルトはそれ以降作曲のレッスンをほとんど受けませんでした。彼の作品は各地の主要なコンサートホールや歌劇場で演奏されたり、アルトゥール・ニキシュをはじめとするたくさんの著名な演奏家によって初演が行われたりするようになり、「神童」コルンゴルトの名はウィーンを中心に、ヨーロッパ中へ広まって行きます。11歳のときに書かれたバレエ=パントマイム《雪だるま》の管弦楽版(ツェムリンスキー編曲)が初演された舞台は、かのウィーン宮廷歌劇場(現ウィーン国立歌劇場)でした。

この写真は、ちょうどその頃にコルンゴルト一家が住んでいた、ウィーンのテオバルトガッセ7番地です。

このアパートのコルンゴルトが住む上の階には、指揮者のブルーノ・ワルターが住んでいた時期がありました。ワルターは、「コルンゴルトのピアノの音がものすごいので、仕事に集中できない」と書き記しています。ワルターは、コルンゴルトの2つの一幕オペラ《ポリュクラテスの指環》op. 7と《ヴィオランタ》op. 8の二本立ての初演(1916)を指揮しました。

この早熟の少年は、一体どんな家庭で育ったのでしょうか。父ユリウスは、ウィーンで法律を学んでいた学生時代に音楽院にも通い、ブルックナーをはじめとする大音楽家たちの薫陶を受けていました。その後、地元ブリュン(現チェコのブルノ)に戻って弁護士をしていましたが、ウィーンに移り住んでからは音楽批評家として活動しました。彼の音楽思想は保守的で、その筆致は著しく辛辣で、影響力は並々ならないものでした。ユリウスは、過去の偉大な作曲家を尊敬するあまりに、息子たちのミドルネームにまでその名前を入れてしまいます。長男には、シューマンのファーストネームを借りてハンス・ロベルト。次男には、言うまでもなくモーツァルトのそれを借りてエーリヒ・ヴォルフガング。さらに驚くべきことに、ユリウス自身のミドルネームが、モーツァルトの父親のファーストネームと同じレオポルト、なのです。まさに、20世紀のモーツァルト親子、と言っても良いでしょう。この「ステージ・パパ」の力が良くも悪くも後押しとなって、コルンゴルト少年は次々に華々しい活躍を遂げて行きます。

ポスター-195x300.jpg)

ポスター-186x300.jpg)

ポスター-200x300.jpg)

-300x225.jpg)

-300x239.jpg)