2013年8月28日

ピグマリオンを語る- 宮田慶子

ミュージカル「マイ・フェア・レディ」の原作戯曲としても知られる、

バーナード・ショーの「ピグマリオン」。下町娘のサクセスストーリーを軸にした

ミュージカル版では描かれなかった、シニカルな恋愛観、人間関係の機微は、

今こそ時代を超え、国境を越え、観る者の共感を誘うだろう。若手キャストで挑む、

宮田版「ピグマリオン」の狙いも、まさにそこにある。

「幸せって何?」

自分で考え、自分の心に

素直に生きるイライザ

―宮田さんが「ピグマリオン」に関心を持つようになったのは、一九九八年に演出された「ディア・ライアー」(ジェローム・キルティ作)以来のことだそうですね。

―宮田さんが「ピグマリオン」に関心を持つようになったのは、一九九八年に演出された「ディア・ライアー」(ジェローム・キルティ作)以来のことだそうですね。

宮田◆そうなんです。「ディア・ライアー」は、私の新国立劇場での最初の仕事で、バーナード・ショーと「ピグマリオン」初演の主演女優、パトリック・キャンベルとの往復書簡をもとにした作品です。そこでは舞台上のキャンベルに一目惚れしたショーが、彼女のために新作を書き下ろすという「ピグマリオン」誕生の経緯も描かれているんですが、それがとても面白くて。すでに四十歳を超え、大女優と呼ばれる彼女に、ショーはわざわざ十代の小娘の役を書く。それは彼女への純粋な憧れ、恋心でもあるけれど、同時に「やれるでしょ?」っていうような挑戦的なひねくれた態度の表れでもあるんですよね。そんな二人の不思議な関係から生まれた戯曲、ということで一気に興味が湧いてきたんです。

―今回、その「ピグマリオン」を、海外戯曲を通して日本の演劇を振り返る[JAPAN MEETS…―現代劇の系譜をひもとく―]シリーズで取りあげようと思われたのはなぜですか。

宮田◆ミュージカル「マイ・フェア・レディ」の原作として、多くの人が題名は知っている。でも、ほとんどの人は、内容までは把握していないでしょう。そういう作品こそ、[JAPAN MEETS…]でちゃんと取りあげるべきだと思いました。また、このシリーズの第一弾でイプセンの「ヘッダ・ガーブレル」を演出した私としては、イプセンの信奉者だったバーナード・ショーが、その精神をどう引き継いでいるかということにも興味があったんです。バーナード・ショーの作品は難しいものが多いんですが、「ピグマリオン」なら、多くのお客様に喜んでいただけるエンターテインメント性もありますし、同時にショーならではの皮肉も楽しんでいただけるんじゃないかと思っています。

―実際に読んでみると、結末も含め、「マイ・フェア・レディ」とはずいぶん違う内容に驚かされます。

宮田◆「マイ・フェア・レディ」は直球のサクセスストーリーですからね。共通しているのは、言葉を矯正するという設定くらいかもしれません。主人公のイライザにしても、「ピグマリオン」では、ミュージカル版よりもっと自分でものを考え、自分の心に素直な生き方を選択していく。綺麗な服を着たいとか、レディになりたいとか、そんな単純な動機ではなく、「幸せって何?」ってことを考えようとした女性として書かれていると思います。

―彼女に限らず「ヘッダ・ガーブレル」、「朱雀家の滅亡」、「るつぼ」と、宮田さんの手がける作品に登場する女性はいずれも、複雑な生理、心理を秘めていて、魅力的です。

宮田◆やっぱりそこは、演出家として作品を選ぶ時の、大きな手がかりの一つにはなっていますね。単なる良妻賢母だとか、ステレオタイプの女性像にはあまり興味が湧かない。その裏にある本音や本能を捉えようとしている本に共感します。その点「ピグマリオン」は、イライザだけでなく、ヒギンズ教授のお母さん、恋人のフレディのお母さんのあり方も、女性の生き方のモデルケースとして配置されていて「うまいな」と思わせるんですよね。また、そのことによって、ヒギンズ教授のマザコン的な実像も見えてくるんです。当時のイギリスの上流婦人としては完璧なお母さんがいて、その母親と肩を並べるような理想の女性を作ろうとしたんだけどうまくいかない。言ってみればフィギュア作ってるオタクな男の子ですよね。でも、イライザは人形じゃないから、血の通った人間として扱わないと、裏切られちゃう(笑)。なんだか現代の恋愛事情と照らし合わせて、いろいろ考えさせられるところも出てきそうです。

―石原さとみさんのイライザ、平岳大さんのヒギンズ教授という顔合わせも新鮮ですから、その恋愛模様、駆け引きもより身近に感じられるかもしれません。

宮田◆初演のパトリック・キャンベルが四十代でしたから、それと比べれば実年齢に近いですね。石原さとみさんはもちろん、平さんのヒギンズや友人のピッカリングも結婚の対象になりうる年代です。初演の時代には、大人が演じるからこその諧謔性も狙えたと思いますが、今なら周囲の女性も含め、リアルなキャスティングにした方が、伝わりやすいんじゃないかと考えました。

言葉と環境、学習をめぐる関係

予定調和では終わらない物語

―言葉やその話し方とアイデンティティーとの強い結びつきが、この戯曲の前提にはあります。階級が曖昧な現在の日本においても、それは共有されるでしょうか。

宮田◆確かに民主主義の世の中ですから、自分とは違った階級の言葉を聞くことはなくなっていますよね。でもそれだけでは世界が狭いという気もします。私自身、子供の頃から、祖母の下町言葉と周囲のお母様方の山の手言葉の両方を聞いて育って、環境が言葉を作り、その言葉を通して人間関係や礼儀を学習していくという実感は持っていますし、何もかもラフに、あけっぴろげな言葉で話せばいいということでもないと思っているんです。もちろん、上品な言葉を身につけたからといって、イライザに上流社会の仲間入りはできません。でも、だからといって彼女は下町言葉に戻るのでもなく、新しい自分を探し、自分の生き方を切り拓いていく。環境の中でただ流されるのではない選択がそこにはあります。

ショーは「イギリス人が自国語を大事にしないことに腹が立って、これを書いた」と言っているそうです。彼はアイルランド人ですから、どんなに作家として頑張ってもイギリスの階級制度の中で生きていくことはできない。それなのに「イギリス人たち自身が、英語の美しさやその背景にある文化を理解していないなんて」と思ったのかもしれません。だからこの作品には、言葉と環境、学習をめぐる議論が仕掛けられているんでしょうね。

―言葉と環境、人格、生き方……その関係は決して単純ではないし、簡単に考えてはいけないと?

宮田◆そうですね。この物語自体も、予定調和のハッピーエンドでは終わりません。「演劇は一晩だけの楽しみでいいのか。もう少し、人生になんらかのきっかけを与えるものであるべきなんじゃないか」。それこそイプセンとも通じますが「上流階級の、自分たちの生活とは何の関係もない絵空事の舞台をもっと民衆に近いものにしたい」とショーは考えたんだと思います。だからこそこれは、ふと立ちどまって「幸せ」の意味を考えることができる、リアリティのあるロマンスに仕上がっているんですよね。

<新国立劇場・情報誌 ジ・アトレ 2013年8月号より>

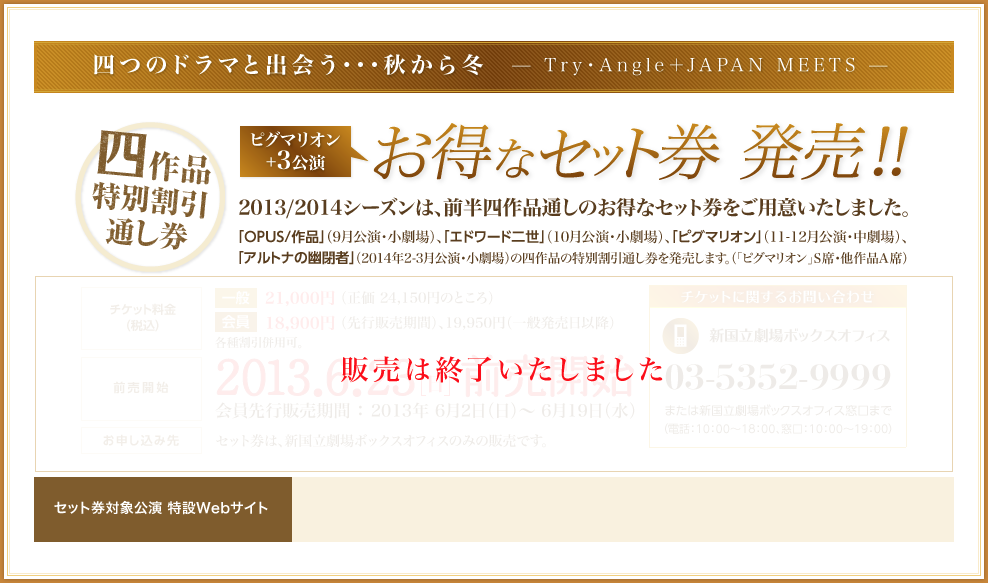

ピグマリオン+3公演 お得なセット券 発売!!

2013/14シーズンは、前半4作品通しのお得なセット券をご用意いたしました。

「OPUS/作品」(9月公演・小劇場)、「エドワード二世」(10月公演・小劇場)、「ピグマリオン」(11-12月公演・中劇場)、「アルトナの幽閉者」(2014年2-3月公演・小劇場)の四作品の特別割引通し券を発売します。(「ピグマリオン」S席・他作品A席)

チケット料金(税込み)

一般:21,000円 (正価24,150円)

会員:18,900円 (郵送申込、先行販売期間)、19,950円(一般発売日以降)

前売開始

2013年6月23日(日) 前売開始

会員先行販売期間:2013年6月2日(日)~ 6月19日(水)

チケットに関するお問い合わせ

新国立劇場ボックスオフィス

(受付時間:10:00〜18:00)

03-5352-9999

または新国立劇場ボックスオフィス窓口まで