- インターネット

- 電話

- グループでのお申込み

10名以上でご観劇の場合は新国立劇場営業部(TEL 03-5352-5745)までお問い合わせください。

ジ・アトレ5月号より

ゲッツ・フリードリヒ、1975年

ゲッツ・フリードリヒ、1975年ゲッツ・フリードリヒ(1930~2000)と言えば、昨年『パルジファル』制作のために来日したハリー・クプファーと並び、ワーグナーの主要作品をすべて――しかもその多くは複数回 ――演出したスペシャリストとして知られる。同じ東独出身で年代も近いこの二人は1980年代からそれぞれ東西ベルリンの歌劇場で総監督をつとめ、20年近くにわたりヨーロッパのオペラ界をリードしてきた。その彼らが――76年にバイロイト音楽祭百周年『指環』の新演出でセンセーションを呼んだパトリス・シェローともども――巻き起こした新たな潮流を一言でまとめるなら、ワーグナーの「脱神話化」と「演劇化」ということに行き着くだろう。

彼らは作品の背景をなす神話や伝説の設定を取り外し、舞台を現実の世界に移し替えた。そこでは登場人物ももはや神々や英雄ではなく、生身の人間として描かれる。さらには演劇的な激しい身振りが響きを異化し、ワーグナーの音楽の一般的イメージとして流布している祝祭的な壮大さをも疑問に付す。そのなかで現代の私たちを取り巻く政治や社会の問題があらわになり、時に強烈なメッセージが打ち出されるのである。

ゲッツ・フリードリヒ、1975年

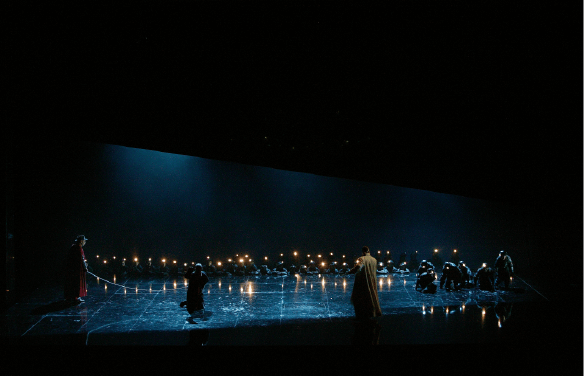

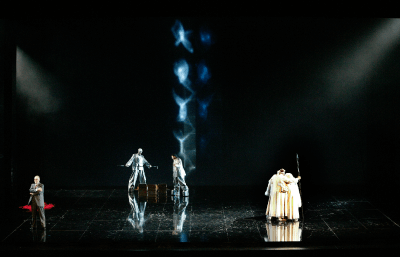

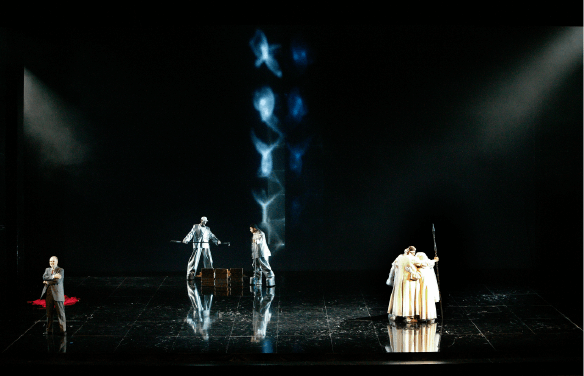

ゲッツ・フリードリヒ、1975年 フィンランド国立歌劇場公演より

フィンランド国立歌劇場公演よりその後、フリードリヒは彼が『タンホイザー』のうちに読み取った「不穏な性格」を、他の作品のなかにも再確認してゆくことになる。それはすなわち神聖にして崇高、完璧で侵すべからざるものという従来のイメージとは対極にある要素だ。ワーグナーのドラマ自体が内部に多くの亀裂や逆説を孕んでおり、予定調和的な綺麗ごとの世界には収まらない過激な側面を含んでいる。その音楽と台本は、お馴染みのものを味わう心地よさを聴衆から奪い、彼らの心に―― もう一つ、フリードリヒが好んで用いた形容を借りるならば――「不安を掻き立てる」のである。このようなフリードリヒのワーグナー観は、衝撃的な演出で聴衆を挑発する彼自身の作風にも重ねて見ることが可能だし、フリードリヒがこの作曲家に惹かれる究極の原因もそこにあると考えられよう。

フィンランド国立歌劇場公演より

フィンランド国立歌劇場公演より フィンランド国立歌劇場公演より

フィンランド国立歌劇場公演よりこのような設定を土台にしながら、フリードリヒは鋭利な刃物のような技法と解釈で観る者の心に揺さぶりをかける。なかでも白眉は「葬送行進曲」であろう。殺人の直後、舞台奥へと逃げ出すグンター。残された群集は舞台両脇に座ったまま、白い布を頭から被って惨状に目を塞ぎ、ジークフリートの遺体だけが舞台中央に放り出されたまま、剥き出しの状態で曝され続ける。このとき、単なる英雄讃歌とは違う哀切に満ちた調べを聴きながら、私たちは落ち着かぬ心で自らにこう問いかえすことになるのだ。暴力を見て見ぬふりをすることで世の不正に結果的に加担する弱き者たち、それは私たち自身の姿にほかならないのではないか、と。

フィンランド国立歌劇場公演より

フィンランド国立歌劇場公演よりこのたび2015年10月から2年をかけて新国立歌劇場で上演される『指環』4部作は、1996年から99年にかけてフィンランド国立歌劇場(ヘルシンキ)で制作されたプロダクションである。「トンネル・リング」以降、最晩年のフリードリヒが、自らのワーグナー解釈をどう発展させ、何を付け加えたのか。もちろん演出家自身は今は亡き人であり、舞台の再現はひとえにスタッフと歌手にかかっている。一抹の不安はあるが、単に残された型を踏襲するのではなく、解釈の根本を踏まえた上での新たな工夫と創意を期待しよう。失敗を恐れぬ果敢な挑戦こそが、異端児でありつづけた故人の遺志を継ぐことにもなるのだから。