シェイクスピア大学校

『ヘンリー六世』上演記念 シェイクスピア大学校

6回連続講座

芸術監督:鵜山 仁

監修:小田島雄志 河合祥一郎

V シェイクスピアとジャンヌ・ダルク ―ナショナル・ヒストリーの曙― 佐藤賢一(作家)

2009年11月18日[水]

Topにもどる→

何の話かと思われた方もいらっしゃると思うので、ちょっと回り道になるかもしれませんが、ここでいったん、イギリス中世史を大きく捉え直して、おさらいをしておきたいと思います。その上で、もう一度、百年戦争を考えたいということです。

何の話かと思われた方もいらっしゃると思うので、ちょっと回り道になるかもしれませんが、ここでいったん、イギリス中世史を大きく捉え直して、おさらいをしておきたいと思います。その上で、もう一度、百年戦争を考えたいということです。

ちょっと歴史を遡ります。11世紀まで遡りますけれど。

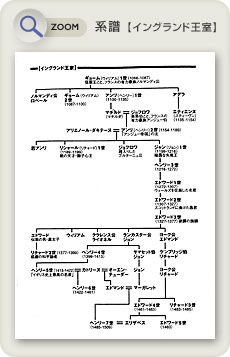

イギリスに強力な王朝がすえられたのは、ウィリアム一世の時代です。1066年のノルマン朝の成立というのが教科書的な理解かと思います。つまりノルマンディ公ウィリアムは、ヘイスティングスの戦いで、イギリス王ハロルド二世を打ち負かし、その王位を奪い取った。

しかし、これはよくよく考えるとおかしな話なんですね。ノルマンディ公ウィリアムというからには、ウィリアムという人物は実はノルマンディを治めた豪族ということになるということになります。ノルマンディは、地図にもあげてあります通り、今も昔も変わらず大陸のはずれのフランスの、言ってみれば一地方なわけです。

当然ながら、ノルマンディ公は、フランスに生まれてフランスで育って、またフランス語を話すれっきとしたフランス人です。実際は、ノルマンディ公ギョームという人物だったのです。ギョームの単純な英訳がウィリアムなわけですけれども、これをイギリス人は征服王ウィリアムと呼んでいます。何だか勇ましい響きがあって、もしや自慢なのかもしれませんが、実は、イギリスは征服したほうではなく、されたほうなんですね。ノルマン朝の征服は征服王ではない、ノルマン公のギョームというフランスの一豪族が強行した乱暴な征服事業に他ならなかったということが、よくよく考えればわかると思います。

ギョームがイギリスを攻めていきましたが、イギリス王になったのだから、だんだんイギリス人になっていったのではないか。そういう考え方もなかにはあります。ところが、そうはいかない。

それは、次のプランタジネット朝の成立ともまた関わってきます。このイギリス王ウィリアム一世の後を誰が継いだかというと、息子のウィリアム二世、ギョーム二世ですね。さらに弟のアンリ一世、もしくはヘンリー一世へとイギリスの王位は受け継がれていきます。ヘンリー一世というのは嫡男を事故で亡くしてしまいます。しょうがなく、自分の娘のマチルドにイギリスの王冠を渡したいということを決めるわけです。マチルドは、フランスの有力豪族アンジュー伯ジョフロワのところへ嫁いで行きました。そしてジョフロワとの間にアンリという息子、つまりアンリ一世というおじいちゃんの名前をもらった孫息子が生まれ、イギリス王としては自分の孫に王冠をあげたいという、ごくごく普通の感情で王位継承を決めました。

実際にアンジュー伯ジョフロワが死んで、息子がアンリ(ヘンリー)が伯の位を継ぐわけですけど、そうなってみると、父アンジュー伯のノルマンディ、さらにイギリスという領地を合わせて支配することになります。エニシダという植物を紋章にしていたこと、エニシダはフランス語でプランタジネットと言い、そこから彼はアンリ ド プランタジネと呼ばれて、イギリス人にとってはプランタジネット朝の成立と言われ、またイギリス王をヘンリー二世と呼ぶわけなんですけど、彼自身はまったくフランス生まれのフランス育ち。まったくのフランス人です。

このアンリですけど、アリエノール・ダキテーヌと結婚します。このアリエノールは、名前からわかりますようにアキテーヌ皇帝という広大な領土を持つ貴族の娘でした。この娘も、息子がいなかったものですから、父親が自分の領地を娘に送るということで、女の身でありましたが広大な領地の主であったわけです。この女性を妻にめとれば、その夫になる人間というのは、労せずしてアキテーヌという広大な領土を手に入れることができるわけなんです 。このラッキーな男こそ、アンジュー伯アンリ、イギリス王とすればヘンリー二世だったのです。

そうしますとどういうことになるか、地図を見ながら聴いていただきたいのですが、まず、父方からアンジュー伯家の相続分をもらいますね。そして母方からはノルマンディとイングランドをもらいます。そして妻から持参のアキテーヌを手に入れる。そのすべてを独り占めにする格好になったわけですから、北はスコットランド国境から、南はピレネー山脈まで連続する途方もない勢力圏、こういった領土を一人で独占したことになるわけですね。これだけの領土になると、もはやイギリス史だけの文脈で理解することは不可能なわけです。

プランタジネット朝のイギリス王は大陸にも領土を持っていたなんて、そんなあまりに悠長な言い方はできない事態なわけですね。むしろ逆で、イギリスという国自体がむしろ巨大な勢力圏に一部に過ぎなかったんじゃないかと。イギリス王という王号をもっていたので、ついついイギリス史で論じたくなりますが、実はアンリたちにとってみれば、イギリスは王号がついている、おいしい植民地ぐらいの意味でしかなかった。この大きな領土をどうやって治めていくかということが、彼ら自身の問題であり、フランス人としての行動様式だったということがいえると思います。

一例を挙げますと、イギリスにはロビンフッドの伝説がありますね。あれは、王様が国を留守にするので悪代官がはびこる、そこで義賊のロビンフッドがそれをこらしめる話です。では、なぜイギリスには王様はいなかったのかというと、実はノルマン朝、プランタジネット朝といったフランス人が形ばかりの王をしていたからです。王はもっぱらフランスにいる、イギリスにいない。イギリス王であるけれども、自分の墓までフランスにあった。今もイギリス人は何で僕らの王様の墓がフランスにあるんだろうと不思議に思うらしいんですけど、彼らは実際イギリス人であるという考え方はまったくなくて、自分はフランス人であり、あくまで植民地としてイギリスを取っていた。それぐらいの感覚に相対化しないと中世のイギリス史はわからないんじゃないか、ということが最近言われているようです。

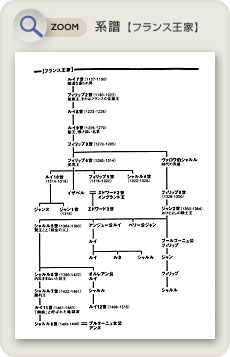

もちろん、そのままアンジュー帝国だとか、アンジュー伯の巨大な勢力圏が維持されたわけではないです。というのも、このままではだまっていられなかったのは、フランス王なんです。フランス王にしてみれば、自分の王国の中に自分よりはるかに強力な勢力が誕生しているわけですから、これはほおっておけない。それに対してフランス王が持つ領地は、パリからオルレアンにかけての小さな領地しか持っていない。そうしてみると王様だなんて言っておきながら、こっちも名ばかりになっちゃうわけです。で、焦りに焦ってこれも何とかしなければいけないというので、13世紀、焦ったフランス王フィリップ二世、中世最大の名君とされる彼が、がんばってがんばってプランタジネット家の領土をあらかた征服してしまったわけなんですね。

負けたプランタジネット家はどうなったかというと、フランス王フィリップが手を出せるのは、いわゆるフランスの国境の内だけなんです。イギリスというのは、額面上別な国なので手は出せない。ですから、負けたプランタジネット家は、イギリスに逃げることはできたんですね。逃げた王様というのが、イギリス史上最低の武勲とされている王、失地王と呼ばれたジョンです。ジョンは、マグナカルタを出された王としても有名です。フランスに戻りたい、フランスの領土を取り返すために戦争をしたい、そのためにお金をイギリスから搾り取ろうとして、そっぽを向かれたというのが、簡単にいえばマグナカルタの歴史なわけです。