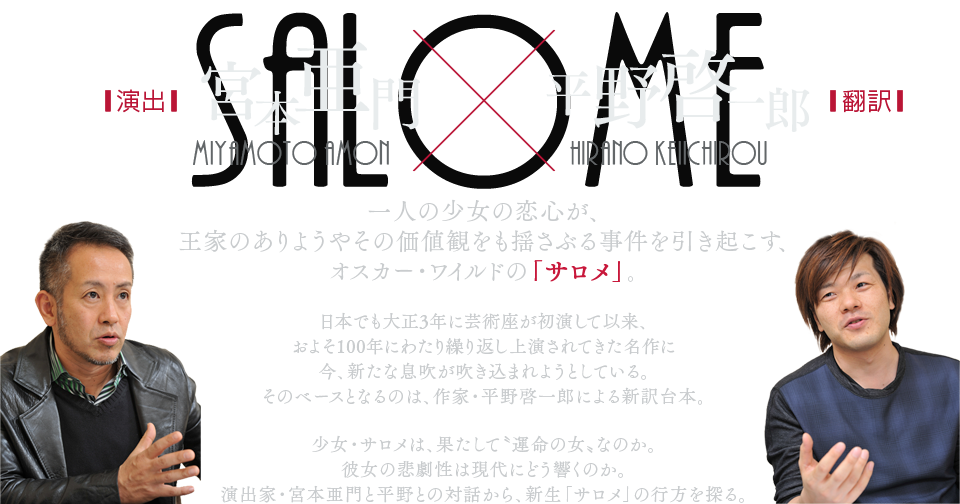

- 宮本

- 何年か前に芸術監督の宮田さんから「日本の演劇界を変えた戯曲」というテーマをいただき、「サロメ」を挙げさせていただいたところからこの企画は始まっています。コンパクトな中にもさまざまな要素が凝縮された強い作品ですし、松井須磨子以来、再三上演されてきているということにも、かえって興味が湧きました。ちょうどKAAT(神奈川芸術劇場)で「金閣寺」の演出を練っている最中でしたから、三島由紀夫も演出したこの戯曲について、もっと知りたいとも思ったんです。それならやはり新訳がいいだろうと。

平野さんは、小説を読ませていただいても、決して直線的ではない、重層的な書き方をされる方ですよね。三島のことをよくご存知だというのもありますが、何より僕はその世界観が好きで。平野さんなら、これまでとはまた違う、今の観客に響く「サロメ」を出していただけるんじゃないかと考えました。 - 平野

- 大役を仰せつかってしまいましたね(笑)。ワイルドは昔から好きな作家で「サロメ」も読んではいたんですが、改めて原文から見ていくと、やはり今までの翻訳で塗りつぶされてしまっていた部分が多いなと気づかされました。三島が演出したのは日夏耿之介訳ですが、これは非常に荘重な雰囲気のもので、難しい漢字も多く、翻訳自体がある種の芸術のようになっています。ただそのぶん、特に今の観客が、原作を味わうことは不可能でしょう。一方、岩波文庫から出ている福田恒存の翻訳は、もっと分かりやすくて、いい訳なんですが、「何十年か前の日本語」という感じが気になる。「サロメ」はキリストが登場してくる古代と、ワイルドの生きた十九世紀という二つの時代性を持った作品ですが、そこを踏まえながら現代の感覚も持たせていくというところに骨を折りました。

- 宮本

- 僕は今までファム・ファタール的な、魔性の女のサロメ像に疑問を感じていたんです。ヘロデ王たちが作り上げた社会的な組織を崩していく若さや純粋さゆえの恐ろしさには共鳴できるのですが、そのことと、これまでの舞台作品なり絵画なりに出てくる耽美的で妖艶な、セクシーな女性像とがどうしてもそぐわなかった。戯曲をよく読めばヒントはあるはずなんだけど……ということで、この疑問を平野さんと一緒に解いていきたいと思ったんです。

- 平野

- 僕が今回の翻訳で主軸にしたのは「ワイルドはこの戯曲で何を表現したかったのか」を改めて、できるだけ丁寧に紐解くことだったと思います。さっき言ったように翻訳の問題で見えなくなってしまったものもありますし、何よりこれまでのサロメ像って、ヨーロッパ的な「運命の女」のイメージに引っ張られすぎているんですよね。ビアズレーの挿絵やギュスターブ・モローの油絵のイメージも大きいし。でも実際には、亜門さんが仰ったように、サロメってすごく若いし、「あの月はきっと処女よ」なんて台詞がありますけど、彼女自身おそらくバージンなんです。だから最後にヨカナーンの首に語りかけるシーンでも「私を娼婦みたいに扱って」と怒る。キスだってしたことがないような描かれ方です。彼女はまだ汚れのない少女で何の罪も犯していない。にもかかわらず、母のヘロディアから受け継いだ血のために、自分でもコントロールできない娼婦性を帯びさせられてもいる─。そこに彼女の悲劇性がある。

また、サロメはヘロデ王たちの繰り広げる権力闘争や、母親と義父との結婚に至る血なまぐさい経緯といったものに倦んでもいます。ヨカナーンに惹かれたのも、そういう現実から解放して、どこか神秘的な未知の場所に自分を連れ出してくれると思ったからかもしれない。そうした彼女の「幼さ」を踏まえないと、その裏側の残酷さも納得させられないし、面白くもできないでしょう。 - 宮本

- 今回は多部未華子さんにサロメ役をお願いしたんですが、彼女には妖艶さより、穢れのない強さがあると思うんです。それが新しいサロメ像に繋がればと。

- 平野

- サロメが初めてヨカナーンに興味を持ったときに、今までの翻訳では「年寄りなのかい?」なんて訊くんです。でもそれじゃ少女らしさが出ませんよね。そこで思い出したのが谷崎潤一郎の「瘋癲老人日記」でした。あの小説に出てくる颯子は、主人公を「おじいちゃん」と呼ぶんですね。だから、サロメにも「おじいちゃんなの?」と言わせることにしました。ワイルドに影響を受けた谷崎を、またワイルドに投げ返す、みたいな(笑)。王女だけど、ちょっとくだけているかわいい感じ。これなら多部さんが発音する姿もすんなり思い浮かびます。

- 宮本

- 平野さんとのやりとりで僕がすごく嬉しかったのは、小説家でありながら、やっぱり舞台は肉体表現だってことを意識してくださったことです。「あんまり言葉に拘束されると肉体が生きないですよね」なんて仰ったりして。僕はどうしてもこの作品に向かうときに三島を意識してしまうんだけど、彼もあれだけの装飾的かつ力強い文体を持ちながら、やっぱり肉体という方向性に目を向けるようになるでしょう。三島は、サロメが護衛隊長の流した血の上で裸足で踊る場面に魅かれたと言っている。それは一見退廃的にも思える話だけど、実は、聖と俗がぶつかりあった瞬間にこぼれ落ちた「生の真実」なんじゃないかなと僕は感じていて。今度の「サロメ」でも、そうした生の感触を出せないかなと考えているんです。

- 平野

- 三島戯曲に比べると、ワイルドの「サロメ」はある意味隙の多い作品で、「この台詞とこの台詞はどう繋がるんだろう」なんて矛盾を感じるところも少なくない。でも僕はそこにこそ肉体の演技の余地はあるなと思いました。だから隙間は隙間のまま、できるだけ言葉で埋めないように気をつけました。その方が肉体と言葉が絡みやすいから。逆に言うと、この隙が翻訳者や挿絵画家のインスピレーションを掻き立てて、耽美的な世界観を作らせた部分もあったのかもしれません。

- 宮本

- 平野さんのおかげで、なにかの枠組みに縛られたり、型に入り込むんじゃなく、生の人間がそれぞれの役柄としてぶつかり合えるような、イマジネーションの湧く台本をいただけました。オーディションをしていても、ああでもないこうでもないとアイデアが出てきて、いろんな化学反応を体験できて楽しいです。

今回は、基本的には現代風の舞台を作っていこうと思っています。僕のイメージでは、サロメとヘロディアは、ヘロデたち男性が作り上げた世界の中に対峙するたった二人の女。完成され、美しく研ぎすまされた、「正しさ」を代表する男の世界に、サロメはヨカナーンの、生の血を注ぎ込んでいく。その対比を鮮やかに伝えられるといいんですが……。平野さんはこの「サロメ」の世界観とワイルドの生きた時代、そして現代にどんな繋がりを見ていらっしゃいますか。 - 平野

- 僕はワイルドは偽悪者だと思います。挑発的な逆説をたくさん言いましたけど、根は真っ当で繊細な人。彼の弱者に対する優しさは「幸福な王子」や「わがままな大男」なんかによく表れています。「ドリアングレイの肖像」だって、倫理的ですし。でも、だからこそ彼は、自身の同性愛スキャンダルでも見られたような、ヴィクトリア朝時代のイギリスの、退廃的なくせに、肝心なところではどうしようもなく保守的で残酷な社会に、反感を抱いていたんでしょう。サロメの訴える息苦しさは、ワイルド自身が実際に生活の中で感じていたものなのではないでしょうか。またそれは、現在の日本の社会の状況や現代人の感じている鬱屈にも大いに通じるところがあると思います。

それともうひとつ、ワイルドがこれを書いたのは十九世紀の終わりで、ニーチェと同じ時代なんですね。ニーチェの方がちょっと年上ですけど、二人は同じ1900年に死んでる。つまり「神は死んだ」と言われているときに、キリストが登場する時代の話を書いた。これはひとつ、この作品を解くミソになるかもしれません。 - 宮本

- 確かに、大きく価値が転換していく時代にあって、中空の月も次々と変化していく……そういった独特の場の空気は、本を読んでいるだけで伝わってきます。そこには血の匂いも食べ物の匂いも充満していて。そんな空間があったうえで、人が存在する、という構造自体が、大変強い力を持っている。

- 平野

- 例えばモローの描いた「サロメ」シリーズって、どれも全体の構図の中に彼女が占める割合は小さいんです。それだけ大きな背景を持った、空間表現が大事な芝居だということなんでしょう。こればっかりは僕が台本で書けるものじゃないですけど、だからこそ大いにイマジネーションの余地はあるはずです。僕は去年、亜門さんが演出された「金閣寺」を観て、とても感動しました。ただ単に人が舞台の真ん中に立っているというだけじゃなくて、そこには言葉があり、肉体があり、さらに空間があって、舞台自体が演技をしているように見えた。亜門さんはミュージカルの演出をされてきたせいか、空間全体の把握の仕方が非常に動的なんですよね。今度の「サロメ」にも、僕は同じ期待をしているし、きっとそうなるはずだと楽しみにもしています。

進行・構成 ◎ 鈴木理映子(演劇ライター)

『ジ・アトレ』2月号より

『ジ・アトレ』2月号より