Vol.01

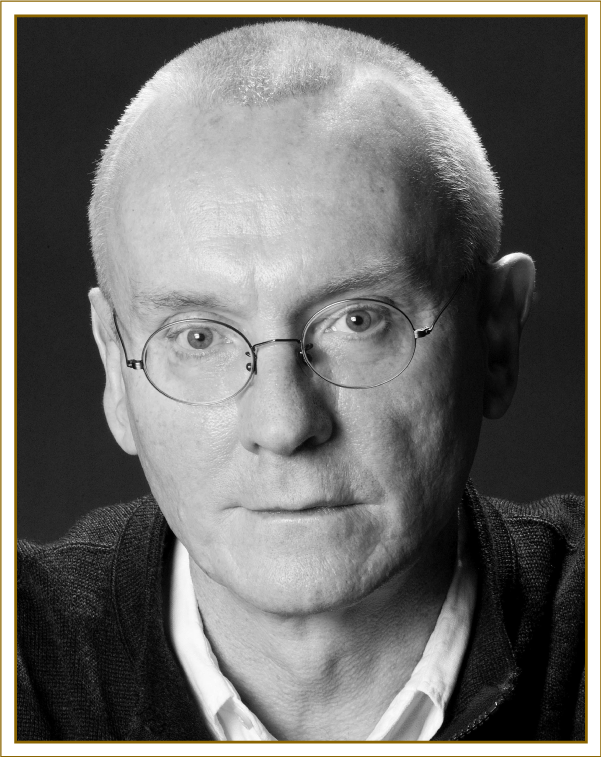

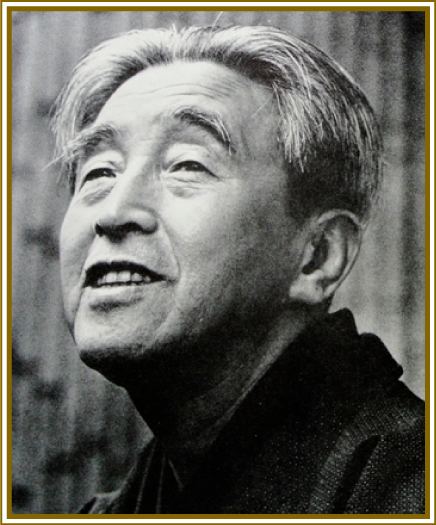

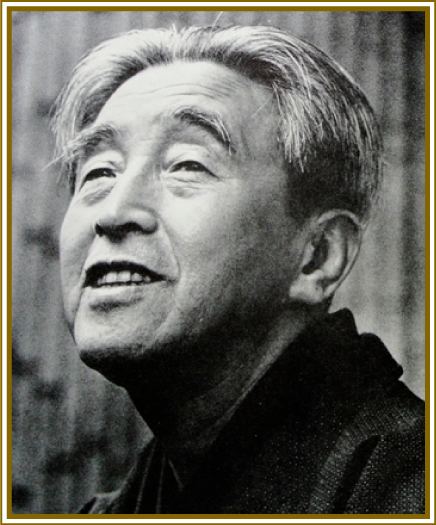

作曲:西村 朗

インタビュアー:柴辻純子

<ジ・アトレ9月号より>

新国立劇場から世界へ発信する新作の日本オペラ『紫苑物語』。音楽をになうのは、日本を代表する作曲家、西村朗だ。

アジアの伝統音楽や宇宙観にインスピレーションを得て大編成のオーケストラのよる濃密な音楽を発表してきた西村が、

平安時代を舞台に幻想的な物語をどのような音楽で描くのだろうか。

『紫苑物語』世界初演への作曲の過程をうかがった。

―新作オペラの題材に石川淳の『紫苑物語』を選ばれた理由は?

西村 まだオペラの作曲が具体化する前、60歳になる少し前でしたか、20世紀オペラ研究の第一人者の長木誠司さんから、石川淳の『紫苑物語』という作品があって、自分はそれがオペラの題材として気になっていたものなので、ちょっと読んでみてくれませんか、と言われて読みました。短いのだけれどもいろいろな要素が謎めいていて、抽象性もあり、劇的な状況もある。多彩にして凝縮度が高く、しかも登場人物それぞれのキャラクターが濃い。素晴らしい題材だと思い、以来、温めてきました。

―様々な読み取りが可能な原作ですが、どのような切り口でオペラを作られたのでしょうか。

西村 佐々木幹郎さんの大変見事な台本にそって、私なりに切り口を次のように考えました。このオペラでは、並行して存在する二つの世界の崩壊と消滅を描いています。第一の世界は、動的な世界、主人公の宗頼の世界で、様々な人間の欲望が渦巻いています。血の匂いも渦巻き、弓による殺戮が日常茶飯事に行われ、その殺戮の記憶の残滓として「紫苑=忘れな草」が咲き乱れているわけです。 第二の世界は静かな世界、これは平太の世界ですね。これは第一の世界を見下ろす桃源郷ともいえる山の上にあり、安らいでいて、権力やかたちに縛られなくて自由です。しかも記憶からも解放されていて、何かを覚えておかなければならない「紫苑」が表わす生の痕跡からも超越しているわけです。この二つの世界を見守るのは、平太によって岩山に彫られた仏です。それから、千草という異界からやってきたとしか思えない美女が、非常に謎めいた存在として介在することによって、この二つの世界のバランスは崩されます。つまり二つの世界の消滅を描きながら、本来それはひとつのものであったということがテーマになっています。

作家の石川淳は、1899年に生まれ、80年にわたって日本という国がどのような道をたどったのか生々しく体験しました。この物語は抽象性も高いですから、彼のなかにおける二つの世界というのも、強く表現されていると思います。こうした考えを佐々木さんにぶつけて、やりとりをしています。今回、オペラ芸術監督の大野和士さんから強く求められたのは、討論をして、お互い高めあっていくような仕事にしてほしいとのことでした。これから笈田ヨシさんが演出で入られますし、舞台が始まるそのときまで、ぎりぎりのせめぎ合いがあるだろうと覚悟しています。こうしてオペラそのものを鍛え上げています。

作家の石川淳は、1899年に生まれ、80年にわたって日本という国がどのような道をたどったのか生々しく体験しました。この物語は抽象性も高いですから、彼のなかにおける二つの世界というのも、強く表現されていると思います。こうした考えを佐々木さんにぶつけて、やりとりをしています。今回、オペラ芸術監督の大野和士さんから強く求められたのは、討論をして、お互い高めあっていくような仕事にしてほしいとのことでした。これから笈田ヨシさんが演出で入られますし、舞台が始まるそのときまで、ぎりぎりのせめぎ合いがあるだろうと覚悟しています。こうしてオペラそのものを鍛え上げています。

―国司の宗頼は、歌を捨てて弓矢の道に進み、三種類の矢を扱いますね。

西村 三つの矢の解釈は非常に難しいと思っています。第一の矢は、小説の初めの方に出てきますが、獲物の方に飛んでいくと、矢と獲物が同時に消えてしまいます。これは、実態はないけれど、存在しているが如き存在を射る矢、妖かし(妖しいもの)を射る矢で、これが知の矢となります。第二の矢は殺の矢、そして第三の魔の矢は、本質を射る矢です。この矢が岩山の仏を射たときに世界が存在する大きな秘密、すなわち本質を射たときに、二つの世界は存在が許されなくなり、消滅してしまう。この意味は深くて大きいですね。

―作曲についてですが、ここではライトモティーフのようなものも用いられているのでしょうか。

西村 ワーグナーの手法は、強力で強烈ですね。この人類的遺産は継承すべきもので、ライトモティーフは用いています。第一幕冒頭の前奏曲の部分から紫苑のテーマがはっきり出てきます。それから宗頼のモティーフ、第二幕の非常に重要な素材である魔の矢(第三の矢)のライトモティーフは、楔型にとがって音が動くモティーフで、はっきり聴き取れます。あとは忘れ草の主題、平太の主題。ライトモティーフに固定しないでファゴットのある種の動きが藤内を表わすといった、音色的なコントロールもしています。

―オーケストラの編成は?

西村 三管編成になります。いつも管弦楽曲を書く場合、細かいメモを取りながら、管弦楽のスコアを書き始めますが、今回はヴォーカル・スコアを先に完成させたので、それをオーケストレーションする作業になっています。骨格が先にできてそれに衣裳を着せるような、私のオーケストラの仕事としては新鮮な感じがしますね。

―大野芸術監督から音楽面についての要望はありましたか。

西村 日本のオペラは概ねアリアが連続することが多く、同時に何人もが歌ってストーリー展開する重唱がそれほど多くはなかったので、今回特に重唱に力を入れてほしいという要望がありました。それは、同時に歌詞が進行する台本を作らなければいけないので、作曲だけでなく、台本にも反映しています。第2幕の四重唱はすごいですよ。もちろん技巧的なアリアも。ヴォーカル・スコアを大野さんにお見せしたら、声楽パートがおとなしすぎると言われて、それならば、と猛烈なアリアに書き直したところもあります(笑)。

―そして『紫苑物語』は大野さんがオペラ芸術監督として初めて指揮する作品となります。

西村 大野さんにはこれまでも内外で私のオーケストラ作品を振っていただいていますが、今回は全面的にお任せしたいと思っています。素晴らしい指揮者というのは強引に引っ張っていくのではなく、自ずとそうなるように進めることができる方ではないでしょうか。大野さんは全体を見通す力や構成力に長けていて、歌手や奏者が主体的に取り組み、力が発揮できるように導いてくれます。

―ところで、新国立劇場は今年20周年を迎えましたが、劇場についてはどのような印象をお持ちですか。

西村 新国立劇場建設中の1997年に、NHKの「未来潮流」という番組でキャスターを務めまして、劇場を設計された建築家の柳澤孝彦先生からお話しをうかがい、舞台裏からすべて見せていただきました。そのときは自分のオペラがこのオペラパレスで初演されるとは思ってもいませんでしたから、感慨深いですね。これだけの舞台機構をもつ専用の劇場が日本にできたことで、オペラが生き始めたと思います。制約や限界がなくなり、日本のクラシック音楽の分野の呼吸、息づかいが、大きく深くなったと感じています。

―最後に読者に向けてメッセージをお願いします。

西村 石川淳は、一筋縄ではいかない作家ですが、作家としての大きさ重さ、それと文体の素晴らしさを含めて原作がまず傑作です。しかしながら、読み解きが容易ではなく、多くの可能性も含んでいるので、台本の魅力にもご期待いただきたいです。それを生き生きとしたダイナミズムのなかで、超絶技巧的な技も含めながら、歌手たちの能力がいかんなく発揮できるように、管弦楽も骨格をしっかりもち、曖昧模糊とした世界に引きずり込まれないようにオペラにしました。あらすじのようなガイドも用意しますので、いい意味で、わかりやすく謎を感じていただけたらと思います。

Vol.02

美術:トム・シェンク

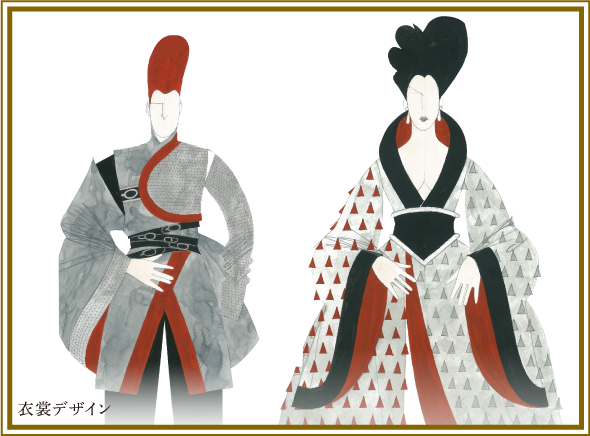

衣裳:リチャード・ハドソン

照明:ルッツ・デッペ

<ジ・アトレ12月号より>

歌の道を捨て、弓の道に邁進する宗頼。しかし彼の矢は血を覚え、人や生き物を次々に殺めていく。そんなとき出会ったのは、自分にそっくりな仏師・平太だった―

石川淳の小説を詩人・佐々木幹郎が台本化し、西村朗の音楽、笈田ヨシの演出で上演する創作委嘱作品、オペラ『紫苑物語』。来年2月の世界初演に向けて、ただいま着々と制作が進んでいる。

美術・衣裳・照明は、笈田と数々の舞台を作ってきた3人が担う。笈田と共に23年間舞台を作り続けている舞台美術家トム・シェンク、『ライオンキング』でトニー賞受賞の舞台美術家であり、笈田の作品では衣裳を担当するリチャード・ハドソン、笈田をはじめ名演出家たちから常に共同作業を望まれる照明家ルッツ・デッペ。

彼らに、笈田との出会い、そして『紫苑物語』はどのような舞台になるのか、うかがった。

―笈田ヨシさん演出のオペラの日本初上演は2017年、東京芸術劇場をはじめとする全国4都市で上演した『蝶々夫人』でしたが、そのときシェンクさんとデッペさんは携わっていらっしゃいますね。お2人が日本で舞台を作るのは今回が2回目ですか?

シェンク(S)オペラはそうです。バレエでは、だいぶ昔のことですが1979年、東京バレエ団が上演したイリ・キリアン振付 『シンフォニー・イン・D』 の舞台美術を作りまして、そのために来日しました。まだ20代の頃です。

デッペ(D)オペラでは2回目ですが、それ以前にドイツの振付家ラインヒルト・ホフマンとスザンネ・リンケのダンス公演の照明デザイナーとして日本に来たことがあります。ですので今回で4回目です。日本で仕事をすることは大好きです。

ハドソン(H)私はサイトウ・キネン・フェスティバル松本の 『道楽者のなりゆき』 の舞台美術を作りました。また、劇団四季の 『ライオンキング』 の舞台美術も作っています。今年は東京での 『ライオンキング』 上演20周年ですよね。

―笈田さんとの出会いはいつですか?

S1994年に私はベルリンのシャウビューネ劇場でゴルドーニの 『避暑三部作』 を上演していたのですが、その劇場にはステージがいくつかありまして、笈田さんは別のステージで井上靖の『猟銃』を演出していました。ある日、笈田さんはこちらのステージにやってきて、私の作った巨大な舞台セットをご覧になり、気に入ってくださったのです。それがきっかけで仕事を一緒にするようになりました。笈田さんは演出家としてはまず演劇作品でキャリアをスタートされたので、私たちが最初に一緒に仕事をしたのも演劇です。そして笈田さんがオペラを演出する2作目か3作目のときに私を起用してくださり、以来たくさんの作品を一緒に作っています。

D2001年に笈田さんが演出なさった、ジャン・ジュネの戯曲によるダンス公演 『女中たち』 で、ドイツのエージェントに紹介されて照明デザインを担当しました。それが笈田さんとの出会いです。

H私は2007年のオールドバラ音楽祭で、音楽祭のディレクターから紹介を受けて、笈田さん演出のブリテンのオペラ 『ヴェニスに死す』 の衣裳を担当しました。そこからご一緒するようになりました。

―笈田さんの演出スタイルはどのようなものでしょう。

S彼の演出は、リハーサルの最後の最後まで変化し続けます。どこまで変更できるか、まるでその限界に挑戦しているかのようですが、その意図するところは「変更する」というより「最後の最後まで創造をやめない」ということなんです。彼はひとつのアイデアに固執せず、もっといいアイデアが思いつけば、以前のものはあっさり捨て、新しい考えに移行していきます。そうやって作品のクオリティを高めていくのです。無限の創造性を持っている、それが笈田ヨシという人です。

H「最後の最後まで変化し続ける」といっても、衣裳のような物理的なものは一度OKが出たら、それ以降に変更を加えることはあまりないですよ。

S舞台装置もそうです。変わるのはステージングです。そこは、初日の幕が開くまでずっと変化し続けます。

D『女中たち』のときのことでよく覚えているのですが、私の照明を見た彼は「いいねえ。すごいきれい」と言ったのでホッとしたら、続いて言ったのが「でもこれじゃないんだよね」と(苦笑)。デザイナーの力を限界まで求めてくるタイプの演出家です。

― 笈田さんはご自身の考える演出について、具体的に言葉で伝えるのでしょうか。

S正直に申しますと、言葉の壁があります。笈田さんは英語もフランス語もとてもお上手なのですが、23年間ご一緒させていただいた今でも誤解が生じてしまうことがあります。ですので、笈田さんの頭の中に踏み込み、彼の描くイメージをはっきり捉えようと考えながらデザインしています。でも最近思うのは、そのように考えることを彼は最初から期待しているのではないかと。そうすることで私たちに刺激を与えているような気がしてなりません。

D・H確かにそうですね。

― 世界初演となるオペラ『紫苑物語』ですが、この物語をどのように感じていらっしゃいますか。

Sまず、『紫苑物語』はリアルな世界ではなくファンタジーの世界の物語であると笈田さんと私の間で共通認識があります。ヨーロッパにも中世のおとぎ話はたくさんあり、その物語の背景は全てすぐに理解できますが、『紫苑物語』の背景をつかむのは非常に難しかったです。そのなかで、よりどころになった台詞がひとつあります。「本当の敵はただひとつ。それは己自身である」というものです。完成台本よりひとつ前のバージョンの台本の最後にあった台詞で、残念ながら完成台本ではカットされてしまったのですが、この台詞は、自分の体験からもそう思いますし、禅や哲学にもそのような考えがあったので理解できたのです。そしてこの台詞から舞台セットのアイデアが浮かびました。それは、自分自身を投影する巨大な鏡です。

―鏡ですか。

Sはい。オランダにいる友人の中に哲学者がいるのですが、彼と『紫苑物語』についてディスカッションしました。前もって台本を読んでいた彼は、私に会うなり「舞台セットには鏡を使うの?」と言ったんですよ。彼も私と同じアイデアだったんです。さらに驚くことに、彼の奥さんは心理学者なのですが、彼女のアイデアも鏡でした。つまり、『紫苑物語』は、己の中にある二つの相反する要素、また、善と悪、弓の道と歌の道、信仰と殺害、創造と破壊といった二つの要素の対峙の物語であることがよく分かりました。

―『紫苑物語』は平安時代の物語ですが、美術や衣裳を考える際、その時代を表わそうとは思いませんでしたか?

H笈田さんからいろいろな資料をいただいたので、参考として見ましたが、その時代のものにしようとは特に意識しませんでした。

S劇場ではよく「タイムレス」(時代がない)といいます。過去・現在から完全に解放されることは難しいですが、しかし、自分の創造性を刺激するにタイムレスという意識を持ちたいですし、時代を調和させていくのが私たちの仕事だと思っています。

―衣裳はどのようなものになりますか?

Hキャラクターを説明するようなデザインになっています。また、笈田さんからは「日本的でなければいけないが、日本的ではない方がいい」と言われましたので、日本の伝統的な衣裳を自分なりの解釈で表現し、さらに16世紀ヨーロッパ風の衣裳の要素も取り入れます。大きな劇場の舞台上で着ますから、細部に凝るよりも全体のシルエットが見せたほうがいいので、ヨーロッパ風に大きく膨らませたりしたのです。

―己を映し出す大きな鏡を使う舞台、日本風でありながらモダンな衣裳、それらを照らし出す照明、どれもが楽しみです。世界初演まであと約2か月、さまざまな変更を経て幕が開くその時を、期待してお待ちしています。

Vol.03

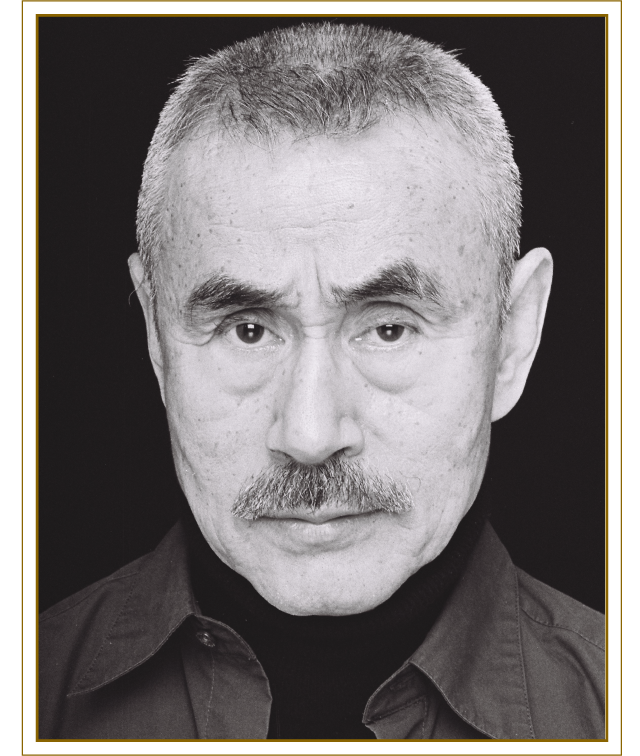

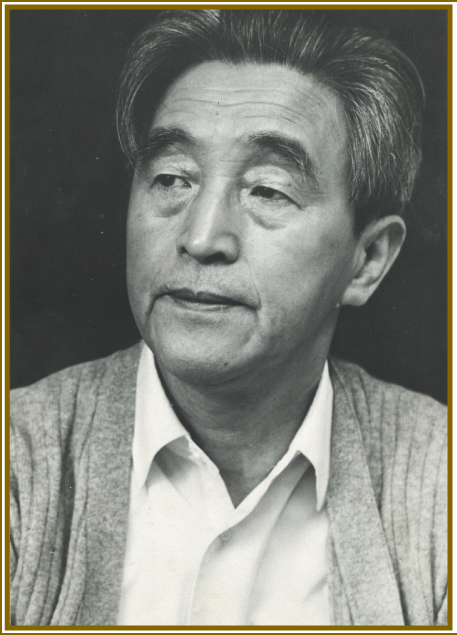

演出:笈田ヨシ

日本を代表する作曲家・西村朗と詩人・佐々木幹郎がタッグを組み、石川淳の小説を初オペラ化する、新国立劇場6年ぶりの創作委嘱新作『紫苑物語』。大野和士オペラ芸術監督がタクトを執る、注目の公演の演出を担うのは、世界の名劇場で活躍する重鎮・笈田ヨシだ。世界初演まで2ヵ月を切り、ますます期待が高まるなか、笈田が考える『紫苑物語』について、そしてオペラ演出の極意についてうかがった。

インタビュアー◎柴辻純子(音楽評論家)

<ジ・アトレ1月号より>

―石川淳の小説『紫苑物語』、そして佐々木幹郎さんの台本を読まれてどのような印象をもたれましたか。

笈田 このプロジェクトをいただくまで(この作品を)知らなかったのですが、最初に読んで思ったのは、「玉藻前(たまものまえ)」。歌舞伎にもありますよね。女が狐に変わるという。もう一方は、非常に西洋的なインテリジェントな作品だと思いました。当時の日本文学の私小説とは離れたもので、日本的なものと西洋的なものがうまくミックスされています。たくさんの教養が詰め込まれ、作品自体は古いものですけれども、日本にも西洋にも偏らないインターナショナルな感覚を今ももっていると感じました。

文章で表現した深みを、オペラでは音で探すので、その橋渡しとして言葉が必要となります。佐々木さんの台本は、ものをあまり言葉で説明しないで、原作の神秘的な物語を音で表現するためのベースをうまくお作りになったと思います。

―様々な切り口が可能な作品ですが、笈田さんはそこで、どのような演出をなさるのでしょうか。

笈田 私は自分が解釈したことを表現するのではなく、台本作家が言いたかったこと、作曲家が表現したいことを、どうやって視覚化させていくかを考えます。解釈したことをお客様に押し付けるのではなく、佐々木さんと西村さんのお考えがうまく出るように努力するつもりです。

まず台本の方から言いますと、佐々木さんが『紫苑物語』から引き出された「知」「殺」「魔」。台本ではこれが重要視されています。人間も含めすべての動物は、生き延びるために工夫をします。「知」と「殺」は、人間ないし動物が生き延びていく基本的なものです。人間の場合は「知」が発達して、動物とは違った、もう一歩進んだところに到達しています。言葉や道具が生まれ、芸術や詩、文学に発展させた反面、原子爆弾まで、動物には及ばない「殺」まで進んでいます。それが、動物が本来もっているすべてを拡大した、我々人間の現実です。果たしてそこで人間は止まっているのか。私はそこに「魔」があると考えます。「魔」とは、近代の恐ろしいネガティブな世界でもありますが、魔物という否定的な魔だけではなくて、摩訶不思議なもの、人間の知性で理解できないもの、目に見えないもの、そして人間存在の精神性、それから美学も含まれていると思います。「殺」と「知」を乗り越えた、奥深い人間存在をどうやって幕切れまでに到達させるか。それを視覚化し表現していきたいです。

音楽の方では、リアルな状態ではない、極限状態の音楽で、歌手もきれいに歌うだけでなくて、人間の動物的、本能的なものを身体で表現できないと西村さんの歌は生きてこないと思います。ひとりひとりの歌手から、奥底の動物的なものを、さらにそれを通り越して、精神的なものに到達するエネルギーをいかに引き出すかを考えます。舞台ではオペラとして美しかった、と楽しむのではなくて、もっとギラギラした人間の欲望みたいなものを演劇形式のなかで発散しなければいけないと思います。

それから狐の生まれ変わりとか平安時代とか、歌舞伎によく出てくる材料なので、その先入観をどかして、衣装や舞台装置で平安時代を乗り越えて、何か新しいものをお客様に提供したいと考えています。

―今回は、大野和士オペラ芸術監督が指揮を行い、美術・衣装・照明は、笈田さんと長年舞台を作ってきた方々が担当されますね。

笈田 歌手も演奏家も、全部が100%以上の能力を出して、化学反応を起こさせるのが、演出家の役目だと思っています。自分が作るのではなくて、天からその化学反応が落ちてくる。そのための器を用意することだと。いかにその受け皿を作るか、できるだけ器を広く大きくして、「神様、どうか素晴らしい贈り物をくださいませ」と準備をするのが私の役目です。そのためには、素晴らしい人たちが集まっていないとダメなんです。

―ところで、笈田さんは、俳優・演出家として長年、活躍されていますが、オペラの演出はここ20年ほどですね。

笈田 エクサン・プロヴァンス音楽祭(1999年)でのブリテンの『カーリュー・リヴァー』が最初でした。それまでずっと芝居の演出、演技だけでしたが、「お前の演出は音楽的だ」と言われてすごく評判が良かったんです。しかし、私の子供時代は戦争中で、西洋音楽を聴くのにレコードも禁止の時代。戦後になってシェイクスピアの全集を買って演劇にのめり込み、音楽はあまり縁がなかったのですが…。察するに能楽を長年やっていて、能楽は音楽劇なので、どこで動いて、どこで音楽が成り立つという音楽劇の構成が知らないうちに身についていたようです。もうひとつは、ダンスとシアターを混ぜたものをやっていた経験。動きが素晴らしいと音は耳に入ってこないし、難しい言葉がいっぱいあるとそれに集中して動きは目には入ってこない。人間は、耳と目を同時に集中させることができないんです。素晴らしいアリアのときにあまり動かすと、それはお客様に伝わりません。音楽が演技の伴奏になってしまいます。ビジュアルは入れないといけないけれど、お客様の音楽への意識を奪わないようにしなければなりません。

―その後、モーツァルトのオペラからフランスの現代作曲家フィリップ・マヌリの新作まで幅広く手がけています。

笈田 芝居は、言葉だけが決まっていますが、オペラは、音が楽譜に書かれて言葉の言い方が全部決まっています。これは日本の古典劇に似ていますね。オペラのときは、なぜここで速く、フォルティッシモなのか。なぜ言葉の真ん中に音が入っているのか、その「なぜ」を心理分析して理由を発見していきます。ブリテンは、芝居のことをよく知っているので、細かい音にも全部理由がありました。モーツァルトやヴェルディは、海外では「こうすべき」というのがありますが、その決まっていることを壊す快感、どうしていいかわからないところの理由をつけていくチャレンジ。それが楽しくて続けています。

―『紫苑物語』は新作で、世界初演になりますね。

笈田 世阿弥が言うところの「珍しきが花」。これまでのオペラに捉われないで、今まで観たことがないものに価値を見出していきたいです。ただ、これまで海外で新作をいくつもやりましたけど、新作は無から創る面白さはあっても、オーケストラが入るのは初日の3日前でしょう?音楽の最終的な姿は、直前にならないとわからないんですよ(笑)。マヌリのときは、電子音楽のところは「何分間」と言葉があるだけで、一体どんな音楽かわからなかった(笑)。今回も、ピアノの音から推察していますが、ときどき大野さんに「ここどんな風なの?」と聞いています。

―2月の舞台がとても楽しみです。

笈田 どうやってお客様に面白く興味深く観ていただけるかを考えていきます。お客様が劇場に来てから出ていかれるまでの時間を、どうやって過ごしていただくかが一番重要だと思います。皆様にご満足いただけるような時間とスペース(空間)を作りたいと思っています。

コラム Vol.01:

『紫苑物語』 〜俟たれた題材、俟たれたオペラ

長木誠司 <ジ・アトレ2018年9月号より>

石川淳の『紫苑物語』のオペラ化を西村朗氏に提案したのは、かれこれ7年前のことである。来年の日本初演に到るまでの、それこそ足かけ9年がかりの長い紆余曲折の経緯に関しては(一時は実現不能だと諦めていた)、いずれまた書く機会もあるだろうから、とりあえず措いておいて、今はこの新しくできつつあるオペラへの抱負や期待を監修者として書き記しておこう。

なによりもまず期待して頂きたいのは、これが石川淳という、昭和期全般を書き抜けた途方もない怪物作家の作品を原作とする、おそらく初めてのオペラになるということである。作品がオペラの原作に選ばれるような作家には、時代によってさまざまな人気者がいた。ヨーロッパでは、メタスタージョやスクリーブのような、オペラ台本専門の詩人・作家とは別途に、例えば古くはアリオスト、19世紀ではウォルター・スコットやシェイクスピア、プーシュキン、そして20世紀だとゴーゴリ、ビューヒナーのように、本来オペラ用に書かれた作品でないもの、それもことに小説のような散文をオペラ化するときの人気作家というものが存在するのである。はやりすたりというものも当然あって、オペラ発祥期のバロックから古典期まで人気の題材だったギリシャ神話は、19世紀にはもう流行らなくなり、中世以降のもっと新しい神話をオペラ・ファンは求めるようになったから、ベルリオーズのように19世紀中葉になおも時代錯誤的に『トロイアの人びと』でこの流行路線をはずれると、とんでもない大失敗になるわけで、台本選びは慎重にしなくてはならない。

日本で作曲されてきたオペラの原作には、例えば『夕鶴』に始まる木下順二、『卒塔婆小町』や『金閣寺』から『班女』、『鹿鳴館』に到るまでの三島由紀夫のような人気作家がいる。とりわけ、三島ははからずも日本のオペラの創作史に多くの題材を提供している代表格になっており、日本以外でもヘンツェのような人気オペラ作家が三島作品をオペラにしているほどである。三島独特の絢爛たる作風や装飾的な文体、美と死、虚と実が倒錯的に隣接する物語展開、独特の芸術至上主義、そして創作全般に通底するホモセクシュアルな視線が、そうしたパーツすべてを400年間、手を変え品を変えて歴史的に担ってきたオペラによく馴染むのだろう。

今回選ばれた原作『紫苑物語』は、1956(昭和31)年に発表された短編小説であり、戦後の混乱や、人間性を失って揺らぐ価値観のなかで乱れた風俗を坂口安吾などとともに皮肉に、そして痛烈に描いてきた「無頼派」ないし「新戯作派」たる石川が、一転して遠い歴史のなかに舞台を設定し、宗頼という一種の芸術家の自己克服と、それが成就するところの必然的な自己崩壊という問題を、作家特有の漢文の素養と仏文学の素養をベースにした簡潔で引き締まった文体と豊かな詩情との合体のなかで描いた代表作である。台本は、原作の容姿と根幹を崩さぬまま、それを合唱や重唱がドラマ作りに欠かせぬ要素として積極的に参入する、オペラ独自の論理へと整形された。西村氏との共同作業の長い、詩人・佐々木幹郎氏の労作となっている。ワーグナーの「悪い」影響で、延々とモノローグが続いて実にたるい、日本オペラの「オペラらしからぬ欠点」は、可能な限り回避されている。

美を求める芸術家というテーマは、オルフェウスの逸話からそもそも歌を扱うオペラの定番であったし、またワーグナーの『マイスタージンガー』を経て、近代的な芸術家の悩みと孤独、克己・諦念といったモティーフは、20世紀になって多くの作曲家たちがオペラ化したものであった。日本の作曲家たちが三島の原作のなかに見続けたものもそれに近いだろう。三島作品が多くオペラ化され、またとくに『近代能楽集』のようなものが、日本のオペラ作家たちの気を惹くのであれば、私は石川淳の戯作めいたいくつかの作品がオペラ化されてもなんの不思議もないと思っていたし、逆に、一見歴史小説風な体裁を採りながらも、その実具体的な時代設定を越えて、中世から近代までのいつの時代に置いてもおかしくないような、それでいて上品な文体と戯作調の物語性が実は混在しているような『紫苑物語』こそ、現代のオペラ化に相応しいと思っていた。

残念ながら、市ヶ谷の陸上自衛隊駐屯地で華々しく散った三島の作品の読者に比べると、今日、石川の読者はかつてほど多くないような感触を抱いている。世相の右傾化というのも三島の重用に一役買っているかも知れない。しかしながら、オペラ化や音楽化が機縁となって、評価・再評価にいっそう馬力のかかったヘルダーリンやビューヒナー、ヴェーデキントのような作家が前世紀にはいないわけではない。オペラ化を通した石川淳再認知というのもあってよいのではないかと思ったことも事実である。

もちろん、これが西村朗という希代の音の魔術師による、初めてのフルサイズのオペラであるということも題材選びのネックであったし、今回の初演の最大の魅力である。たしかに日本のいずこかの一時代ではあるものの、『紫苑物語』に描かれているのは、日本という空間を越え、異空間をも飲み込みながら広がっている壮大な世界―アジア的世界と言ってもよい―であり、その世界をも越えようとしたところに主人公の自己達成と同時に自己超克、そしてその結果として世界そのものの崩落がある。西村氏はこれまで、数々のオーケストラ作品、器楽作品によって、アジア的世界の広がりを一種の異世界であると同時に毒々しいまでに美しい自己世界として描いてきた。宗頼と平太という異なるものの同一性の上に展開する物語、石川自身があるとき、小林秀雄との対談(1940)のなかで、「まれびと」の要素を入れるのが面白いと述べていた、まさにその「まれびと」の世界を、象徴主義的で妖艶な子狐・千草と、異界の地を追われてきたであろう「戯作的」な藤内がそれぞれ別様に仲介する物語。鍵となるのは、自己を含めたいっさいを瞬時に穿ち殺める「魔の矢」の存在である。その異様な魔力を音の魔力へとトランスさせ、それが示唆しているダイナミクス、さらには孤高に欲情する―原作とは違えて絶世の美女という設定に変えられた―うつろ姫のなまめかしさを、西村氏ほど絢爛に豪華に、そして扇情的な色と虚ろな毒をもって描ききる作曲家はほかにいないだろう。

笈田ヨシ氏の舞台は、これまでいくつか観てきた。筋金入りの舞台人の冴えた勘と感性と身体への直観が、時空間の抽象化され、鮮やかな色彩と鮮烈な形象の映える舞台のなかで炸裂する様が、今からもう眼に見えるようだ。今回のお話しを持ちかけて、さっそく原作を読まれてからの笈田氏、そして新芸術監督・大野和士氏の作品への超速とも言えるのめり込みは凄まじかった。いわば、原作へのおふたりの圧倒的で、ある意味没我的な情熱が、あたふたとする監修者を横目に、今回の初演を牽引してきたと言っても過言ではない。やはりオペラに俟たれた題材、石川作品の俟たれたオペラ化だったと思う。それを信じて、初日までもう少し辛抱し、待っていていただきたい。

長木誠司

1958年福岡県出身。東京大学大学院総合文化研究科教授(表象文化論)。音楽学者・音楽評論家。オペラおよび現代の日本と西洋の音楽を多方面より研究。著書に『前衛音楽の漂流者たち~もう一つの音楽的近代』、『フェッルッチョ・ブゾーニ~オペラの未来』、『オペラの20世紀 夢のまた夢へ』など。

コラム Vol.02:

「石川淳」という人、「紫苑物語」という小説

髙橋源一郎(小説家・文芸評論家)

どれほど素晴らしいものも、やがては消え去る。どんなに美しいものも、その美が終わることがある。確かに、数千年、数百年の時代を超えて、永遠の輝きを見せつづけてくれるものもある。それは極めて希なことだ。だが、それでいいのだと思う。フェリーニの晩年の映画「インテルビスタ」の中で、主役を演じたマルチェロ・マストロヤンニは、30年も前の名作「甘い生活」で共演した女優アニタ・エクバーグのもとを訪れ、彼女と共にその往年の名作を見つめる。白いシーツの上に映る画面の中では美と若さの絶頂を謳歌するふたりがいる。それを見つめる老優ふたり。映画史に残る美しいシーンだ。若さと美は去るけれど、それ故に、よりいっそう激しく、残されたものは輝くのである。

「石川淳」の名を聞くことは少なくなった。「石川淳」の作品について論じられることも同じである。ほんとうに信じられない。わたしのように長く、日本文学を読んできた者にとっては。だが、そのことを「石川淳」本人は落胆などしないだろう。美は儚いものであると彼自身が主張していたのだから。

「石川淳」はおよそ19世紀の終わりの明治32年(1899年)に生れ、およそ昭和の終わりである62年(1987年)に88歳で亡くなった。優れたフランス文学者として出発し、あらゆるタイプの作品を書き、芥川賞を受賞し、太宰治や坂口安吾を親しい友とした。文学史にその名を残す偉大な作家たちと交わり、文学のジャンルと歴史を過去現在を問わず、洋の東西を問わず、読み、書き、論じた。戦争中には、頽廃した時代を疎んじ、「江戸時代」の文化の中に閉じこもった。そして、時代の変化に右往左往する作家たちを嘲笑するように、唯一絶対ともいえる作品群を書きつづけた。その作風は、ひとことでいうなら「絶対的自由」であった。過去の作家たちの誰よりも長く生き、そして、最後の瞬間まで現役の作家でありつづけ、死ぬまで若々しかった。そんな作家は日本文学に「石川淳」ひとりしかいないのである。

「紫苑物語」はそんな「石川淳」の最高傑作である。舞台は遠い過去、まだ時代が若かった頃だ。主人公の名前は国守・宗頼、和歌の「勅撰集」の撰者の家に生れた。「勅撰集」は天皇の命で歌を集めたもの。文学に携わるものにとって最高の名誉である。けれども、宗頼の心は晴れない。実は宗頼は、父たち「文学」の才能を誇る誰よりも、豊かな詩文の素質を持っていた。けれども、それを誇る気持ちになれなかった。すんなり「勅撰集」の撰者になれなかった。彼が望んだのは、文学とは正反対、血と死にまみれた「狩り」の世界であった。そして、遠い地方へ放逐された宗頼は一人の若き美女と知り合い、恋の煉獄に落ちる。だが、その娘の正体は一匹の狐であった……。絢爛たる言葉で紡がれた言葉の館をわたしたちはもう一度さまようべきだ。そこには、「石川淳」が幻視した、この国の文化の極致があるのだから。