舞台を楽しんでいただきたいという想いから、

劇場スタッフが一丸となって観劇サポートに取り組んでいます。

新国立劇場の観劇サポートをぜひご利用ください。

聴覚の観劇サポート公演対象日には、手話通訳または要約筆記による案内係が常駐しています。

受付時、チケットの受け取りから字幕機の使用方法などをご説明。

対象日以外でも新国立劇場内のスタッフは、筆記具を携行するなど、

お客様と円滑なコミュニケーションが取れるように努めています。

開演前に会場にて舞台美術やあらすじ、登場人物などをご説明します。

舞台の大きさ、形状やセット、小道具の位置関係、また物語の鍵になる演技が行われる場所や、

重要なシーンで鳴る音などを解説。

その後、装置や小道具、模型などに触れていただき、より具体的なイメージをお伝えします。

また、あらすじ、物語の背景や出演者の声をまとめた音声プログラムをお聞きいただけます。

ロビーやホワイエでは、場内の案内サインを大きくわかりやすくし、各所に設置しています。

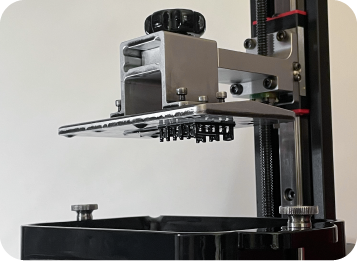

セリフなどを文字でご覧いただける、ポータブル字幕機を貸出ししています。

文字で表示されるのはセリフだけではなく、ドラマの理解に重要となる物音、効果音や音楽などの情報も含んでいます。

表示は出演者の動きなど、ドラマの展開に合わせて自動的に切り替えられ、舞台上の動きを追いやすいようになっています。

さらに語調のメリハリがわかるように大声で強調するところは太字にするなど、

回を重ねるごとに字幕の表示方法には様々な工夫を凝らしていきました。

令和6年度より、字幕機がより小型化しスマートフォンサイズになりました。座席のアームに取り付けてハンズフリーでお楽

しみいただけます。黒い布を端末にかけることで、周囲へ光が漏れる心配もありません。

新国立劇場では観劇サポート対象日にかぎらず、通常公演日でも

補助犬をお連れになってご観劇いただけます。ぜひご一緒にご来館ください。

2020年8月『イヌビト 〜犬人〜』から、リアルタイム音声ガイドを導入。

作品の見どころに加え、舞台上で役者がどのような体勢をとっているのか、

あるいは誰が入ってきたのかなどをリアルタイムで解説。

実際の舞台を観ながら別ブースより生放送で同時解説をおこなうことで、

視覚に障がいのある方も臨場感たっぷりに舞台をご鑑賞いただけます。

小劇場ザ・ヒューマンズ―人間たち

(2025.6月12日(木)~29日(日))

6月25日(水)14:00公演

6月28日(土)13:00公演

6月20日(金)19:00公演

6月21日(土)17:30公演

小劇場朗読劇『少年口伝隊一九四五』

(2025.7月31日(木)~8月3日(日))

8月2日(土)14:00公演

障がいの有無を問わず、劇場を開かれた空間に

観劇サポートを介して交流の場を増やす

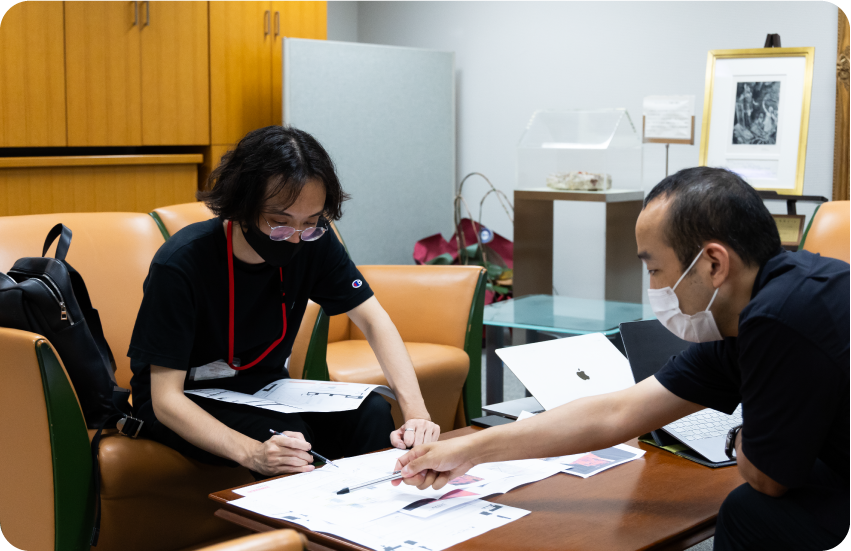

窪田 壮史くぼた たけし

窪田 壮史くぼた たけし俳優。演劇研修所第1期修了生。新国立劇場『舞台は夢』『ピグマリオン』『三文オペラ』ほか出演多数。また、演劇を使ったワークショップを企業や日本各地の学校で行っている。青山学院大学ワークショップデザイナー育成プログラム講師。都立総合芸術高校講師。新国立劇場演劇研修所講師(2年次学年担任)。

2021年2月公開記事

ワークショップがきっかけ

もともと障がい者に向けた活動をしていたわけではないんです。

学校向けの演劇を使ったワークショップを続けていくうちに、特別支援学校や盲学校で実施する機会も増え、その流れで東京芸術劇場からワークショップや観劇サポートをやってもらえないかと声がかかったんです。その後、東京芸術劇場の観劇サポートに新国立劇場のスタッフが見学に来たんですが、新国立劇場の演劇研修所第1期修了生である私にとってはなじみのある劇場ですし、それを機に、新国立劇場でも観劇サポートを担当させていただくことになりました。

事前説明会、音声プログラム、音声ガイドの3つの柱

大きくわけると、事前説明会、音声プログラム、音声ガイドの、3つの柱があります。

1つ目の事前説明会では、劇場の中で舞台の形状、セットの形や配置などを説明し、実際に舞台の上に立って歩いたり、小道具や衣裳に触れてもらったりという体験を行っています。

2つ目の音声プログラムは、健常者が劇場で購入して読む、冊子のプログラムに代わるものです。芝居のあらすじ、見どころ、登場人物の説明などを、音声プログラムという形で作成しています。YouTubeで限定配信することもありますが、CDの配布もしています。

3つ目は、上演中に生配信する音声ガイドです。何が舞台上で起きているかをリアルタイムで説明し、貸し出した骨伝導イヤホンで聞いてもらっています。事前に解説用の台本を作り、俳優の動きに合わせて読み上げています。

この3つが基本的に行っている内容で、私は全体を監修していますが、3つ目のリアルタイムの音声に関しては、これまで映画や他の劇場で同様の企画をやってこられた専門の方にお願いしており、「ここはいらないかも」「ここはもうちょっと説明したほうがいいかも」など、相談しながら進めています。

事前準備には1ヶ月

芝居の台本を読み、稽古を見学してから内容を詰め、およそ1ヵ月かけて準備をしています。事前説明会では衣裳や舞台装置についても解説しているので、稽古の初期というよりは、通し稽古が始まり、すべてがまとまりつつある段階から見させてもらっています。私と同じく新国立劇場演劇研修所修了生の、土井真波や菊池夏野も観劇サポートに関わってくれていますし、

他にも手伝いたいと言ってくれている俳優仲間も結構いるので、人材を少しずつ増やしていけたらなと思っています。

視覚障がい者のリアルな声を反映

6回やってきたことで、何が情報として必要なのかについては、ある程度見えてきてはいるんですが、僕自身は晴眼者なので確信を持てない部分があり、そこが一番むずかしいところです。初期段階から手伝ってもらっている、演劇を学んだ視覚障がい者の方がいるので、「どこがわからなかった?」とか、「どういう情報があったらもっと想像しやすいだろう?」といったことを具体的に相談しながら進めています。説明をしたり、舞台装置、衣裳、小道具などに実際に触っていただいたりしているときに、「そういう世界観なのね」「こういう質感なんだ」と感想が聞けたり、これから観劇する世界をわくわくしながら受け取ってもらえている瞬間に立ち会えたりすると、とてもうれしく感じます。

体験が作品の世界に入るきっかけに

今一番の願いは、参加者にまた舞台に上がっていただくことです。今は新型コロナ感染防止対策の観点から叶いませんが、実際に舞台に立っていただくという体験は、作品の世界に入っていくためのとても力強い手助けとなっていたので、早く再開できることを願っています。また、一俳優として、演劇人として、劇場は開かれた場所であってほしいですし、いろいろな人が集える場所になってほしいので、東京以外の地域でも、観劇サポートの試みが広がっていくといいなと思っています。

観劇サポートをきっかけに交流の場を増やす

すべての演目に観劇サポートがつくというのが理想的ですよね。視覚障がい者にとっては、外に出かけるということ自体が、少しハードルが高い部分があると思うんですが、「観劇サポート公演があるから観に行こう」と、観劇サポートが外出のきっかけになるという話をよく聞くんです。観劇サポートをきっかけに、交流や体験の場が増えるといいですよね。

劇場が、障がいの有無、年齢、国籍などを問わずにすべての人に開かれた、気軽に立ち寄れるわくわくする場所になってほしいですし、芝居じゃなくても、たとえば演劇を使うワークショップでもいいんです。

イギリスなどがそうであるように、日本の劇場も世の中のために貢献していく場所でもあってほしいです。

観劇サポートによって、

すべてのお客様に観劇を楽しんでいただく

開かれた劇場を目指して

黒田宏樹

高橋さおり

佐川芽生株式会社イヤホンガイド

1975年創業。各劇場・劇団の依頼を受けて同時解説イヤホンガイド、字幕サービス、音声ガイドサービスの実務が主な業務の会社。

歌舞伎・文楽・能・国内外の演劇まで幅広い演目を扱っている。

2021年2月公開記事

手持ち型ポータブル字幕機と音声ガイド

黒田弊社が新国立劇場で行っている観劇サポートは、2種類の試みから構成されています。まず、聴覚に障がいをお持ちの方向けに、セリフなどを文字でご覧いただける“手持ち型ポータブル字幕機”の貸出です。文字で表示されるのはセリフだけではなく、ドラマの理解に重要となる物音、効果音や音楽などの情報も含んでいます。表示は出演者の動きなど、ドラマの展開に合わせて自動的に切り替えられ、舞台上の動きを追いやすいようになっています。弊社はこの文字情報の作成、および観劇当日に字幕を切り替えるオペレーションまでを担当しています。もう一つは、視覚障がいをお持ちの方向けの“音声ガイド”です。これはナレーターがリアルタイムで副音声を解説するシステムです。舞台の生音は耳から、音声ガイドはイヤホンから、その両方を聴いていただきます。2020年の『イヌビト ~犬人~』で初めて実施したところ、「舞台の様子が明確にイメージできた。ぜひ次回も実施して欲しい」など大変好評でした。

すべてのお客様に楽しんでいただくことを目指す

髙橋お客様全員が同じように観劇を楽しんでいただける字幕作りを心がけています。例えば俳優さんが客席から登場する演出に、耳がご不自由な方は、周りの様子の変化で初めて気づく、ということがあると思います。アンケートにそう書かれた方もいらっしゃいました。そこで、俳優さんの登場が客席の右なのか左なのかを字幕に入れることによって、同じタイミングで反応できるように、といったことを常に意識しています。舞台を生で拝見することも必要不可欠な作業です。その時の観客の反応を見て、また舞台映像を何度も見返し、どの情報が必要かを考えていきます。さらに事前に字幕の試し出しをする日には、ネタバレになっていないか、面白いシーンが先に字幕に出てしまって先に笑ってしまうことがないか、など綿密に確認しています。

副音声も楽しんでいただくために

佐川音声ガイドに関しては、映画の世界で視聴覚障がい者の方向けの副音声サービスが行われてきた実績がありますので、そこでナレーターの経験を積まれてきた方たちを中心に内容の作成をお願いしています。その作業を拝見していますと、セリフの合間に情報をどう入れるかにご苦労があるようです。

黒田喋り口調やテンションも悩むところですね。ナレーターの方それぞれにパーソナリティ、ご自身の手法をお持ちですから。あくまでも副音声、情報補助として喋ることを意図される方、副音声も一緒に楽しめるように舞台のテンションに合わせて表現される方もいます。どちらがいいということではなく、お客様によっても好みはあるはずなので、主催側の意図や要望を伺いながらナレーターの方をご紹介しています。

より開かれた劇場へ、目指すサポート

佐川障がいをお持ちの方が機器を使って、観劇を楽しんでくださっている姿を見るのはもちろん喜びなのですが、劇場で機器のお貸し出しをしている時に、他の観客の方が足を止めて興味を持ってくださるのが嬉しいです。

高橋「舞台と同じタイミングでセリフが出ることに感動した」とおっしゃっていただき、握手を求められて「ありがとうございました」と言っていただいた時は涙が出るくらい嬉しかったです。私は観劇当日に字幕を送り出すオペレーターの作業もしており、オペレーターブースからお客様の反応が見えますので、カーテンコールなどで楽しんでいただけている姿を拝見することも喜びです。

観劇サポートが、観劇の最初の一歩になるように

黒田「観劇サポートがあることで、劇場に行く一歩が踏み出せました」という声をたくさんいただきます。

もともと演劇に興味があった方も、そうではなかった方も、最初の一歩が踏み出せない社会の現状、ハードルの高さがあるだけに「観劇サポートがあると、行ってみようと思える」と。何より新国立劇場のスタッフの皆様が熱心かつ精力的に観劇サポートに取り組まれていますので、こちらももっと頑張らなければという気持ちになります。「観劇サポート」を導入したくても、コスト面でなかなかハードルが高く、実施回数が限られてしまうところがあると思います。弊社としてはビジネスとして成立させつつ、たくさんの場所、公演日程で導入していただけるよう、今後はスマートフォンに字幕が表示できるアプリを使ったサービスの提供なども考えています。弊社にも直接お客様から「新国立劇場では観劇サポートを実施しているのに、なぜ他の劇場ではやってくれないのか」というお問い合せをいただくのですが、心苦しい一方で、そう言っていただけるのはありがたいことでもあります。そうした声も主催者の方たちにフィードバックしていきたいですし、観劇サポートのシステムが日本国中に広がって実施されていく社会になっていくのが目指すべき姿なのかなと。そのために努力していきたいと思っています。

関場 理生さん

せきば りお「目が見えないけど芝居が好き」

「芝居を『見ないで』観た感想を書いていこう」。

折々の観劇体験や演劇への思いを自身のnote に綴る関場理生さん。幼少期から劇場に通い、高校・大学ともに演劇の学部に進学、現在は劇作や出演など多岐にわたり演劇活動を行っています。そんな関場さんが新国立劇場の観劇サポートに出会ったのは、2018 年に上演された『スカイライト』でした。これまで観劇サポートを利用した感想や舞台芸術への想いや願いについてお話を伺いました。

2022年2月公開記事

――関場さんが観劇に興味をお持ちになられたのはいつ頃だったのでしょうか?

母が芝居好きだったこともあり、小さな頃から家族で劇場に通い、演劇を身近に感じてきました。高校生くらいから自分で興味のある作品を探したり、友達と誘い合ったりするようになりました。一人で劇場に行くようになったのは、大学生になってからだったと思います。

――一人で観劇に出向くようになられてから、劇場のサポート体制やアクセシビリティ向上の取組みにおいてはどんな印象をお持ちでしょうか?

年々、観たいと思った作品に事前説明がついているという状況も増えてきて、環境が少しずつ変わっていることを実感しています。観劇に慣れているとはいえ、前情報のない作品を観る時はやはり集中力がものを言う部分があるんですよね。それも豊かな時間ではあるのですが、終始セリフや音楽などを一つも逃さず聞かなければ、という感じで……。

――聞こえる情報のみで作品を紐解くことは、きっと決して容易なことではないですよね。事前説明があることで受け取り方にも変化はありましたか?

作品の魅力を広く深く知ることができると感じます。舞台にどんな世界が広がっていて、こんな登場人物が出てきて、その人たちはこんな声をしている。そういった部分を予め頭に入れた上で観劇すると、作品全体のテーマや作り手の意図を理解する余裕も生まれ、濃い観劇体験ができていると感じています。

――新国立劇場の観劇サポートに関わるにあたっては、どんなきっかけがあったのでしょうか?

新国立劇場は以前より、私にとって身近な劇場の一つでした。「ことばの道案内」という視覚障がい者向けのサイトにも行き方が詳しく出ていたので「一人で行ける劇場」として認識していたんです。そんな折に、私が視覚障がいをもちながら演劇をやっていることも知って下さっていたご担当の方からお声かけをいただいて、観劇サポートに関わるようになりました。

――そのような経緯があったのですね。劇場の中ではなく、情報を調べてチケットを買ったり、行き方を考えたり……。たしかに、辿り着くまでも不安な部分はたくさんありますよね。

そうですね。駅直結の劇場は行きやすいのですが、広場があったり駐車場が併設されていたり、入り口がわかりにくいことも多いので「ことばの道案内」や点字ブロックを頼りに向かっています。新国立劇場さんはここ数年で小劇場入り口まで点字ブロックを設置してくださったので、池を避けて無事到着ができ助かっています。

――実際に新国立劇場の観劇サポートを利用されてみていかがでしたか?

物語や登場人物に関する事前説明、リアルタイム音声ガイド、実際に舞台で使う小道具などに触れられる機会。サポートにも様々なパターンがあるのですが、新国立劇場の観劇サポートはフルセットでついているんです。それは、「選択肢がある」ということでもあって……。例えば、「セリフの多いお芝居は音声ガイドなしで観たい」という場合には事前説明会のみ参加する。逆に、難易度の高そうなお芝居の時にはリアルタイム音声ガイドもつける。事前説明会自体がまだ少ない中でフルセットのサポートは心強いだけでなく、好みや状況に応じてできる点もとてもいいなと感じています。

――確かに、観劇の在り方にも人それぞれ好みがありますよね。

私が一番嬉しく楽しいのは、バックステージツアーのように美術や小道具に触れさせていただけること。私たちにとって「実寸のものに触れる」という体験はとても大きく、想像を立体的なものにする機会でもあります。演劇の魅力はその場をリアルに感じられること。本物に触れることでその面白みを感じることができています。

――関場さんのこれまでのご経験から、劇場がより開かれた場所になるためには今後どんな工夫が必要だと思われますか?

演劇の作り手に回った時にサポートの重要性と同じくらい痛感したのが、コストや人員などの事情による環境づくりの難しさでした。そして同時に気づいたのが、「少しの意識で変えられることもある」ということ。例えば、障がいを持つ人への情報発信として「どなたでも是非お越し下さい」の一言があるだけで違うと思うんです。サポートやサービスの体制が万全に整っていなくても、筆談の対応をしたり、席まで誘導をしてもらえるだけで、観劇に向かう心持ちも変わる。互いに最初から100% を目指さなくても、始められることはあるんじゃないかと思っています。

――そうですね。少しの意識が重なることで、多くの人にとって劇場や観劇が身近なものになれば、と関場さんのお話を聞いて改めて感じました。

劇場が誰しもにとって不安なく訪れられる場所になって、観劇が楽しい選択肢になるといいなと思います。演劇は日常の延長の芸術のような気がしています。私のように目が見えなくても、誰かの歩く音がするだけで人の気配やその場の大きさが伝わってくる。そういった舞台ならではの豊かさを活かして、その魅力が様々な形であらゆる状況の人に伝わるようになったらいいなと願っています。

武井 徹さん

たけい てつ小学2年生からニューヨークで育ち、ブロードウェイミュージカルが身近だった武井徹さん。米国ニューヨーク州弁護士で、現在は日本の企業の法務部に所属し活動されています。高校時代は演劇部でシェイクスピア『テンペスト』に出演し、慶應義塾大学の英語サークルに所属していたときには舞台にも立たれました。演劇への深い理解を持ち、以前視力があったころの経験と、現在視覚障がいを持つ立場の双方から、観劇サポートの可能性、舞台芸術の持つ多様な楽しみ方について語っていただきました。

2025年6月公開記事

――武井さんと演劇との出会いについて教えていただけますか。

私は帰国子女で、小学校2年生のときからニューヨークで育ちました。ブロードウェイのミュージカルが身近なものとして育ったので、初めての観劇体験は7歳のときのブロードウェイミュージカル『キャッツ』です。その後も『ミス・サイゴン』『オペラ座の怪人』など、本場でミュージカルをたくさん観てきました。将来はミュージカル俳優になって、舞台に立ちたい。そんな夢を描いていた時期もありました。大学は日本で、慶應義塾大学のESS(英語サークル)ドラマセクションに所属しオリエンテーション舞台にも立ちました。その頃は眼が見えていて、徐々に視力を失っていきました。

――昨年は『テーバイ』にご来場いただきました。観劇サポートではどういった点で作品理解の手立てになりましたか。

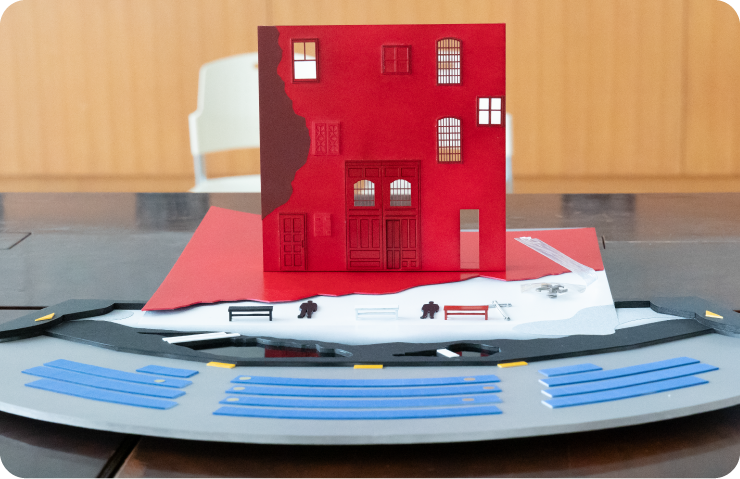

開演前に、舞台の模型を触らせていただいて全体像を掴んだ上で、舞台の上に立たせてくれるのです。すると、舞台の臨場感をダイレクトに感じることができます。舞台では、上から赤いロープが垂れ下がっている場所が中心という説明を受けて、舞台上で何歩ぐらい歩くと奥に行けるのか、天井の高さ、左右、奥行き、どれくらいの距離なのか、手を叩いて響き方でも感じさせていただきました。舞台に水琴窟のようなものがあって、実際に触りサイズと手触りも確認でき、本番で流れる雷みたいなガーンという爆音とマッチして、作品の不気味さのイメージを膨らませることができました。客席で観劇する前に、舞台の空気感を感じて想像を広げることで、作品をより豊かに楽しむことができます。順を追って頭の中で舞台を組み立てられるよう、サポートしていただけるのがとてもありがたいです。

24年11月 演劇公演「テーバイ」観劇サポートの様子

ご確認いただきます。

音の聞こえ方をご案内しました。

観音開きの扉を実際に触っていただきました。

扉が開くたびに音が鳴る仕組みにより登場人物の出入りを確認いただけます。

配置されている紋章。

――立体的に舞台全体のイメージを浮かび上がらせて、舞台で役者が動いていることをイメージしていらっしゃるのですか。

そうです。一つの作品の中で、いろいろな場面がありますね。例えば映画の場合、さまざまな視点でカメラワークをしますよね。それと同じように自分の中で「今、自分は舞台の上を中心に見ている」と俯瞰して見ている状態だったり、キャラクターに感情移入しながら自分が役の立場で舞台の上に立って考えている状態だったり、いろいろなスイッチングをしながら観ていると私は感じています。「声のプログラム」による予習もそれに役立っていますよ。登場人物の身長はどれぐらいか、こういう声の役者がこんな色・形の衣裳を着ているといった情報からキャラクター設定がイメージできます。事前に情報があるとキャラクターが鮮やかになるのです。観ているときは、観劇サポートの音声ガイドがどのタイミングで、どういう言葉で語ってくるかも重要です。ストーリー全体の流れをきちんとつかみ取るために、馴染みのある言葉の方が頭に入ってきます。

――まだ観劇サポートを受けたことのないサポートが必要な人へ、どういった点でおすすめしたいですか。

リーチできていない層にどうやって広げるかという課題もあると思います。「D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)」という言葉がありますが、互いに補い合いながら、やり続けていき技術を高めてプロモーションしていくしか方法はありません。観劇サポートがあることで、楽しめる世界を広げることができるので、たくさんの人に知ってもらいたいと思います。

舞台はたくさんの人で作り上げているところも私は大好きなのですが、舞台の魅力は、自分の中でいろいろな世界を持てることです。現実で生きている世界とは全く違う世界を自分の中に持てるのが演劇のよさ。観劇している時間は、時空を超えて違う世界に入り込めます。観劇サポートによって、その魅力を味わえる人がたくさん生まれることを願っています。

取材・構成:今村麻子

廣川 麻子さん

ひろかわ あさこ新国立劇場における観劇サポートのほとんどを鑑賞している立場、また、立ち上げの際にお手伝いいただいた立場から、思っていらっしゃることをご自由に振り返っていただきました。

2021年2月公開記事

新国立劇場で舞台手話通訳つきの公演を観に行ったことから他の公演も興味を持つようになりましたが、字幕がなく縁のないものと思っていました。あるとき観劇サポートについて話を聞きたいとのことで、新国立劇場を訪問しました。

TA-net の活動をはじめて数年が経っておりましたし、理想とする形が見えてきた頃であったため、「こうあるといいな」と思うサポートを全部お話しさせていただきました。それからしばらくしてサポートを始めることが決定した、とお知らせをいただいた時は嬉しく思いました。

観劇サポートは当日だけでなく告知から始まりますが、告知動画に字幕や手話ワイプが入ります。稽古の様子や出演者、演出の想いを知ることができて観劇への楽しみが深まります。終演後にもう一度見ると腑に落ちることもあり、さらに楽しむことができます。

当日の劇場では、「本日は観劇サポートを実施しています」とかなり大きいポスターを掲示されていました。ポスターを掲示することで他のお客様が「いろんな人が来ているんだ」という認識を持つことができます。ポスターと並んで撮ってもらった写真はTA-net のブログ記事にし、講演でも使わせていただいています。

ロビースタッフはコミュニケーションボードに紐を通してタスキがけにして、さらにメモ用紙を持ち歩いて誰でも対応できるようになっておりました。さらに、場内アナウンスの内容を開演前から休憩、終演後までを1枚の紙にしたものを受付で字幕タブレットとともに用意されていました。字幕タブレットにも表示される内容と同じですが、開演前から字幕タブレットをずっと見ているわけにもいかず、そのため、どういったことがアナウンスされるかが事前に把握できることで安心につながりました。

それから6公演。字幕がつくからこそ出会うことのできた作品ばかりです。新国立劇場で上演する作品は人の心や社会のありようを丁寧に描き、印象的な舞台美術もあり、デザイン関係の仕事をしている聞こえない友人に喜ばれました。終演後の語り合いの時間もまた、楽しみの一つです。これからも多様な作品に字幕、手話通訳をつけていただけたらと思います。情報保障がついたアフタートークを通して、作品の世界をさらに楽しめると素敵ですね。トークについては字幕や手話をつけたオンライン配信という新たなツールを活用してもいいのではないでしょうか。

廣川麻子

特定非営利活動法人シアター・アクセシビリティ・ネットワーク(TA-net)理事長。1994年、日本ろう者劇団入団。2009年、ダスキン障害者リーダー育成海外派遣事業の一環でイギリスで障害者の演劇活動をテーマに研鑽を積む。2012年、観劇支援団体「シアター・アクセシビリティ・ネットワーク」設立。平成27年度(第66回)芸術選奨文部科学大臣新人賞、16年、第14回読売福祉文化賞(一般部門)をTA-netとして受賞。

渡部 良一さん

わたべ りょういち1996年富山市芸術文化ホール開館時に照明スタッフとして参加。以来同ホールで『ショウ・ボート』(日本照明家協会賞舞台部門「文部科学大臣賞・大賞」「スタッフ賞」受賞)をはじめ、名作ミュージカル上演シリーズ全作品などの照明デザインを手がけられました。他にもミュージカル『ハロー・ドーリー』やオペラ『アイーダ』など、大劇場作品の照明も多く担当してこられました。プロの照明家としての経験と、聴覚障がい当事者の視点を併せ持つ渡部さんに、妻でご同業の渡部佳子さんのサポートのもと、「誰もが観劇を楽しむためのカギ」を伺いました。

2025年6月公開記事

――演劇との出会いから、渡部良一さんが照明家になるまでについて教えてください。

高校時代、演劇部に入ったのが最初の舞台との出会いです。初めて観た大きな舞台は、地元で観た『ハロルドとモード』でした。その後、役者だった義兄の紹介で照明の道に進み、劇団飛行船の全国ツアーに一年同行しました。そこで「状況劇場」「第七病棟」の照明デザイナーや、道具スタッフにいらした外波山文明さん、岡部耕大さんと出会い、小劇場で多くの仕事をしました。

印象に残る仕事は、ケラリーノ・サンドロヴィッチさんとの仕事です。

「ナイロン100℃」の前身である劇団健康のころから8年間一緒に仕事をしました。僕が照明プランを作って、妻がオペレーター。コンピューターのない手動操作の時代、妥協を許さない彼の高い要求に鍛えられました。大劇場作品では、劇団四季の『ジーザス・クライスト=スーパースター』が特に忘れ難い作品です。高校2年生の頃映画版を観て深く感動し、その思いを胸に、劇団四季が舞台版を上演する時、照明家の沢田祐二さんにお願いして全国ツアーの照明チーフとして参加させていただきました。

――照明のお仕事をされる中で、どの点にいちばんやりがいを感じられますか。

今は人工内耳を付けていて耳が聞こえにくいので、自分にとって慣れ親しんだ場所で、自分で動ける範囲で仕事をするようにしています。照明デザイナーは、観客に与える印象の最後の仕上げを担います。演出家の望む世界を照明の力で仕上げられるところにやりがいを感じます。

チームでプラン通りのあかりを進行して緞帳を降ろし、お客さんの拍手が聞こえると無事に終えられたことにホッとします。

――新国立劇場の観劇サポートを受けてみて、どのような点がよかったですか。

僕はもともと健聴だったのですが、50代くらいから聞こえにくくなりました。

現在は人工内耳の手術をして聞こえやすくなりましたが、聴覚障がいになってからは演劇を楽しむことを諦めていました。新国立劇場で初めて字幕のタブレットを使ってみて、この方法は画期的だと思いました。初めは戸惑いましたが、次第に字幕を追いながら芝居の世界に入っていくことができました。字幕タブレットが重くて手が疲れることをお伝えすると、次のときにはタブレットを膝の上に置けるようにクッションを貸してくださった。さらに今は肘掛けに固定しながら観られるようになった。要望を聞き入れてくださって、どんどん進化しています。

終演後、字幕タブレットの見え方などでわかりにくいところを指摘しました。そのうちの一つに「役名が長くて、その字幕を読んでいるうちに話が先に進んでしまう」というのがあります。それが次の公演ではすべて解決していました。例えば『尺には尺を』の「ヴィンセンシオ」の役名が「公爵」と漢字2文字ですぐにわかるようになっていました。

観劇前の障がい者へ向けた説明で『白衛軍The White Guard』では、ゲトマン、ボリシェヴィキなど図解で解説してくれました。字幕を読み落とす場合があるので、事前に内容を知っておいた方がいいので、助かりました。

――観劇サポートが必要な方に「ここを感じてきてほしい」とおすすめしたいポイントなどありますか。

聴覚障がい者はどうしても劇場から足が遠のきます。でも一度でも観劇サポートを試してみると、視野や体験できる幅が広がっていくことを実感できると思います。舞台はたくさんのスタッフとキャストで作りますが、今はそこに「字幕を製作するスタッフ」も加わるようになりました。観劇サポートで5作品を観ましたが、聴覚障がいをあまり感じることがなくなりました。舞台は、日常では得がたい、五感を呼び覚ます刺激に満ちています。

障がいのある皆様もぜひ一度、観劇サポートを活用してその魅力を体験してみてください。

取材・構成:今村麻子

大坪 和代さん

おおつぼ かずよ社会福祉を専攻していた大学時代に日本点字図書館で自主実習を行ったのをきっかけに職員となり、43年間勤務。退職した2020年以降は同施設のボランティアとして活動、利用者にメールで催し物の案内を頻繁に行うなど、情報弱者になりやすい視覚障がい者のサポートを続けていらっしゃいました。

2021年2月公開記事

私は晴眼者ですが、目に障がいをお持ちの方をよく劇場にお連れしています。実際の舞台の上に立たせてもらったり、衣裳や小道具に触れたりする事前説明会は視覚障がい者の方に好評です。

視覚障がい者の方には晴眼者の方と一緒に楽しみたいという思いがあるので、舞台上で何が起こっているのかがわかる生放送の音声ガイドは本当に助けになります。『イヌビト ~犬人~』では何回もカーテンコールがあったんですが、今までなぜ拍手が起こるのかわからなかった方も、解説のおかげで一緒に拍手ができるようになりました。

ただ、どんな衣裳を着てどんな風に現れたのかなど詳細を聞きたいとおっしゃる方もいれば、あまり情報は入れずに舞台の生音を楽しみたいという方もいるので、音声ガイドには詳しいものとシンプルなものの2段階あるといいかもしれません。最前列に座った方が、俳優さんの動きが感じられた、すっと風が通ったとおっしゃっていたので、席が前方ですと、演劇をよりリアルに感じてもらえそうです。

外出時にガイドヘルパーさんを必要とする方が多いため、早めに公演のご案内いただけると手配がスムーズになり、今後より多くの方が観劇を楽しめるようになると思います。

大坪和代さんは2021年2月にご逝去されました。新国立劇場一同、ご生前のご厚情に感謝いたしますとともに心より哀悼の意を表します。

観劇サポートができるまで

観劇サポートを企画した発端は、東京2020オリンピック・パラリンピックでした。新国立劇場としても2017年からバリアフリー対応施設の整備を進め、多目的トイレの新設、車椅子昇降機の設置、未設置箇所への点字ブロックの設置などを行いました。整備は、専門家の方にご意見をいただきながら行いました。一方、ソフト面でもバリアフリーを図るべく、私たちスタッフもたくさんのセミナーに参加して、聴覚・視覚障がいをお持ちの方に対しての取り組みを学び、より良いサービスを検討しました。その結果、形としてまとまったのが、新国立劇場の「観劇サポート」です。

2018年、演劇『スカイライト』で初めて実施し好評をいただき、以降毎年2〜3演目で実践を重ねています。

舞台を楽しんでいただくために

具体的に観劇サポートとして行っていることは、視覚障がいのある方向けには事前舞台説明会、リアルタイム音声ガイド、声のプログラムなど。聴覚障がいのある方向けには手持ち型ポータブル字幕機の貸出などです。例えば、事前舞台説明会では、鑑賞前に案内役から舞台の大きさ、形状やセット、小道具の位置関係、物語の鍵となる演技が行われる場所や音など、重要なポイントを解説します。小道具や「触る模型」などにも触っていただき、視覚に頼らなくとも舞台について具体的なイメージが膨らむよう、必要な情報をお伝えします。いかに舞台を楽しんでいただくか。私たちが考えるべきことはそれに尽きます。

新国立劇場が一丸となって

観劇サポートの周知をはかり、より多くの方々に参加していただくことも重要です。実は、新国立劇場で行っている別事業である「高校生のためのオペラ鑑賞教室」に、従来から毎年盲学校の皆様が来てくださっていたのですが、演劇公演での観劇サポートについても、そのご縁から繋がりが拡大しました。大変ありがたい人の輪が広がっていることを感じています。観劇サポートを実施した公演が終わった後、参加されたお客様に感想をうかがうと「あの場面で物語が動きましたね」など、障がいの有無を感じない舞台談義が交わされることがよくあります。まさしく舞台の素晴らしさだと思います。誰もが楽しむことができるのが芸術の醍醐味であるのだから、私たちはちょっとお手伝いすればいい。そういう信念を持つことができました。演劇部門に加え、オペラ・バレエでも観劇サポートにトライすべく準備中です。私たちがやるべきことは、好きな舞台を観たいという方のご要望にお応えすることと考え、劇場が一丸となっています。

それこそが舞台芸術のあり方です。地道に回を重ね、公演回数を増やし、サービスを充実させていけば、この試みが他劇場や施設に広がっていくのではないか。そうなることを目指して学びと実践を重ねていきます。

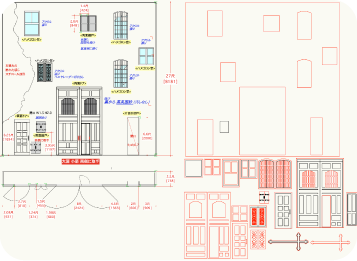

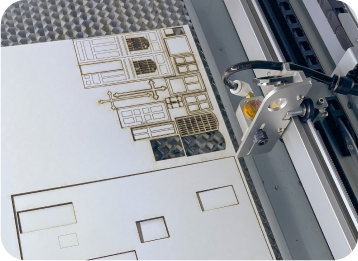

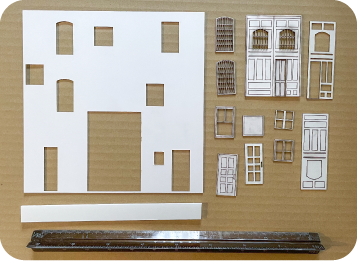

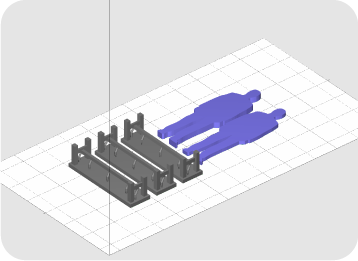

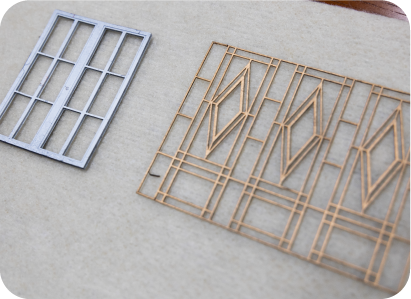

触る模型の制作過程を、2023年に新国立劇場で上演された「シェクスピア、ダークコメディ交互上演『尺には尺を』『終わりよければすべてよし』」の2作品を例にしてご紹介します。この2作品は、昼・夜と交互に上演される日程もあるため、舞台転換の時間も限られていました。それぞれの作品世界を表現しつつ、短い時間で転換を可能にするためにさまざまな工夫が盛り込まれています。シェイクスピア作品の世界をいかにして舞台美術が組み立て、そして、その美術を触る模型としてお客様へ伝えるのか。

『尺には尺を』『終わりよければすべてよし』の2作品で舞台美術を担当された乘峯 雅寛(ノリミネ マサヒロ)さんと、触る模型を制作した久保田 悠人(クボタ ユウト)さんにお話をうかがいました。

取材協力: 一般社団法人日本舞台美術家協会「触る模型」委員会

乘峯 雅寛さん

のりみね まさひろ多摩美術大学卒業。文学座に所属。ストレートプレイを軸に、オペラ、ミュージカル、人形劇、コンテンポラリーダンスなど数多くの舞台装置、衣裳、人形デザインを手掛ける。2007年に文化庁新進芸術家海外研修員として渡英。第52回紀伊國屋演劇賞個人賞、第25回読売演劇大賞最優秀スタッフ賞ほか受賞多数。新国立劇場では、「シェイクスピア、ダークコメディ交互上演『尺には尺を』『終わりよければすべてよし』」『エンジェルス・イン・アメリカ』『レオポルトシュタット』などの美術を担当。名古屋芸術大学非常勤講師、都立総合芸術高校特別専門講師、日本美舞台美術家協会会員。

役者が立つ空間の、さらにその先にある広がりを届ける

2023年に上演された「シェイクスピア・ダークコメディ」の2作品は、それまで14年に渡って新国立劇場が取り組んできた「シェイクスピア歴史劇シリーズ」の流れを汲んだものです。

シェイクスピア演劇の大きな特徴と言えるのが、作品が15〜16世紀当時のグローブ座、新国立劇場の小劇場くらいの広さに合わせて作られている点です。広大な戦場も、深い森のシーンも、すべてこの小さな舞台の上で表現していたんですね。もちろん電気照明もなく、陽の光が入る天井の抜けた劇場で、シェイクスピアは多彩な台詞を操ることで時間や空間の変化を観客に伝えていました。「花の都ヴェローナに」と語れば、観客の想像力はあっという間に見知らぬイタリアの都市へと飛んだのです。

このサイズ感の作品を、いかに新国立劇場の中劇場の大きな舞台に乗せるかというのが最初に取り組んだことでした。

舞台美術の大きな役割というのは、役者が立つ空間の、さらにその先にある広がりを観客に届けることです。場所の設定を説明するだけではなく、時間や季節の移り変わり、ときには心理的な風景まで表現することで、役者の存在感やそのドラマに説得力を与えていくのが舞台美術の役割だと考えています。

生と死のランドスケープ

今回の2作品に関して言えば、「生と死のランドスケープ」を表現するということが個人的テーマでもありました。シェイクスピア作品においては「to be, or not to be」の言葉にも代表されるように、生と死や善悪といった両極端な価値観が流転しながらエネルギーとなっていく作品が多いと思います。本物の水を使用した池や、赤と黒、白と黒という配色も、そういう世界観を表現するために演出家と話し合ってきたものですね。作家の作品性を理解し、現代の演出家が描きたい世界をデザインすることが舞台美術家の仕事かなと思います。

今回は2作品の交互上演ということで、舞台の床や池という基礎部分は共通のものにしています。『尺には尺を』のときには基礎部隊の上に赤い大きな壁や床材を敷き、『終わりよければすべてよし』のときには白い布を空中に垂らすことでさまざまな空間を表現するという手法を取っています。

舞台模型(デザイン模型)とは

舞台美術を制作するにあたってはデザイン模型を製作することが多いです。これは、実際の美術の色味やイメージを演出家や他のスタッフと共有し、稽古場で舞台の世界観や動線を俳優に確認してもらうために使用されます。演目によっては舞台美術が心象風景まで象ることもあるので、演技をする空間のイメージというのは、俳優にとって大切な材料になります。特に「シェイクスピア、ダークコメディ」の2作品では、本物の水や、形を変える吊り下げられた布が登場するので、空間イメージの共有というのは大切になります。

その後、デザイン模型は工場に送られて、実際の舞台美術を製作する際の設計図の役割も果たします。大規模な装置になるとやり直しも難しくなりますから、デザイン模型の正確さが要であると言ってもいいと思います。

作品の根幹となる世界観の検討、稽古場におけるイメージの共有、そして実際の製作における設計図と、デザイン模型にはさまざまな役割があります。

久保田 悠人さん

くぼた ゆうと1990年生まれ。早稲田大学創造理工学部建築学科建築史研究室卒業。舞台美術家 伊藤雅子氏に師事。

2014年に日本舞台美術家協会舞台美術賞・公募展で最優秀賞受賞。

近年の舞台にTSP『カスパー』、あやめ十八番『六英花朽葉』、Musical『ヴィンチェンツォ』、奏劇vol.3『メトロノーム・デュエット』、劇団「ハイキュー!!」旗揚げ公演、音楽座ミュージカル『ラブ・レター』、結城座『わが父、耳なしの琵琶奏者』など。

舞台美術を触る模型に変換する

触る模型は、特に、視覚に障がいのあるお客様に事前に触れていただき、あらかじめ舞台構造を想像していただくためのものです。視覚に障がいのある方は普段から「触れて知る」ということに慣れていて、コピー用紙一枚の段差も察知できるほどその感覚は鋭敏だそうです。舞台上にはさまざまな空間が存在しますが、それぞれを別々のテクスチャと段差で表現することで、空間としての違いを知っていただけるように気をつけています。

例えば、今回の『尺には尺を』『終わりよければすべてよし』の2作品であれば、舞台上に池があったり、床面の色が違う部分もあります。物語を象徴するような重要な要素を、指先で触れながらイメージしていただけるように配慮しています。また、観劇サポート対象のお客様の中には弱視の方もいらっしゃいますので、実際の舞台美術の色合いに寄せて、コントラストを強調して仕上げることもあります。

『終わりよければすべてよし』では、空中に吊られている布が物語の進行に合わせてさまざまに形を変えます。こういった部分は模型だけでは伝えきれないので、事前舞台説明会でスタッフの方から説明していただくことになります。観劇サポートは模型作りだけでなく、お客様が来場された当日の説明まで含めて、多面的に行われる取り組みだと思います。

触る模型の意義

自分も以前に、『かもめ』(2019年上演)や『願いがかなうぐつぐつカクテル』(2020年上演)で触る模型を制作させていただきました。

舞台芸術の世界に長く身を置いてきて、演劇作品は「見る」「聴く」ということが当たり前の感覚でした。しかし、観劇サポートや触る模型に携わることで、それまで知らなかった「見る」「聴く」だけではない舞台芸術の可能性に気付かされました。視覚や聴覚にハンディを抱えている方が観劇するとはどういうことなのかと、深く考えるきっかけになりましたし、それ以上に、そういった方々にも舞台は楽しんでいただけるということを知ってとても勇気をいただいております。

舞台芸術というのは舞台上から発信するだけの一方通行なものではありません。情報を受け取った観客がさらにイメージを膨らませて、その想像力をエネルギーにして物語世界に歩み寄ることで完成するものです。観劇サポートのお客様が作品を楽しんでくださっている様子は、想像力に限界はないということをよく表していると思います。

「ああ、伝わるんだな」という実感を持てたことは自分にとっても非常に嬉しいことでしたし、舞台芸術の可能性を再発見できる体験だったと感じています。(乗峯 雅寛)

『反応工程』(2021年上演)で触る模型を製作した際、お客様と同じ内容の観劇サポートを体験させていただきました。お客様に配られる音声ガイドをイヤホンで聴きながら、実際に観劇してみたんですね。「〇〇が舞台上を何歩歩いて・・・」とか、舞台上で起きていることをリアルタイムで説明してくれるんですけど、戯曲でポイントとなる情景をはっきりと思い浮かべることができました。もし、自分の目が見えなくなってしまっても、同じように観劇を楽しむことができるという実感を得たことに強い感動を覚えました。

ハンディを抱えていらっしゃる皆さんの想像力は、そのとき僕が感じたもの以上のものであると思います。だから、こちらが必要以上に細かく説明してしまわなくてもいいのかなと考えています。触る模型を通して、皆さんのイメージが膨らむきっかけさえ作れれば、あとはその豊かな想像力で鮮やかな世界を描かれるのだろうと思います。

そういう意味では、皆さんのイメージが膨らむ適切な模型作りができているのかというのは気になる点ですね。どこまで説明してほしいか、テクスチャの使い分けの分かりやすさなどはやはり実際に触れる方一人ひとりの個人差もありますので。そういったリアクションの声も伺いながら、適切な情報量を込めて今後も作っていけたらと思います。(久保田 悠人)

大沢 佐智子さん

おおさわ さちこ震災を通して考えた「創作の意義」

2011年3月11日の東日本大震災を機に東北の舞台関係者と繋がり、仙台に足を運ぶようになりました。何か自分にできることはないかと思っていた矢先、障がい者就労支援施設の余暇活動に携わっていた西海石みかささんと知り合いました。その方は、美術やダンスを通してその施設に通う方々に寄り添うという取り組みを震災前からされていました。美術の活動なら私でもお手伝いできるかもしれないと思い、その施設でのボランティ活動に参加するようになりました。

そこで目にしたのは、踊ることや絵を描くことを心から楽しんでいる方々の姿でした。枠からはみ出すくらいに大きく描かれた絵を見て、誰しもが子どもの頃に持っていた、「創作や表現活動への純粋な喜び」を思い出したように感じました。

舞台美術という仕事の意義や、社会との接続を震災前から見失いかけていた私にとって、その体験は強烈なものになりました。

触る模型の誕生

仙台に通うようになってしばらくした2014年に、日本舞台美術家協会が主催する舞台美術展が開かれました。せっかくなら、障がいのある方にも楽しんでいただける展覧会にしたいと思い、障がいのある方々にも相談をしました。そのときに、「どういう障がいのある方を対象にしますか?」と聞かれ、ハンディキャップにもさまざまな形があるのだと気づきました。

障がいについてもっとよく知るべきだと思い、勉強会に参加し、そこで学んだことを参考にしながらバリアフリーな展覧会を目指しました。その展覧会にTA-net(シアター・アクセシビリティ・ネットワーク)の廣川と石川さんが足を運んでくださり、そこで展示していた舞台模型を見ながら、「触れる模型があったらいいですね」と話したのが、触る模型制作のきっかけとなりました。

試行錯誤して生まれた第一作目

展覧会の縁があり、翌年に上演された演劇実験室◎万有引力の『身毒丸』にて、触る模型を制作させていただけることになりました。舞台美術に携わる者にとって意義深い機会だと感じたので、日本舞台美術家協会にも声をかけ、5名ほどの有志が集まりました。

そのメンバーでさまざまな勉強会に参加して、障がいのある方々がどのように物事を知覚しているのかを学びました。

模型は、奥行きは腕を伸ばして触れる範囲、幅は肩幅ほどの大きさで。全体の構造を優先的に伝え、細部は異なるテクスチャを使用して“触覚のコントラスト”が出るように。色覚特性の方々に向けて色味のコントラストも強くする―。

勉強会で学んだことを元に、さまざまな工夫を施しながら触る模型の第一作目を制作しました。

『身毒丸』では自分たちがロビーに立ち、お客様に模型の説明をしました。舞台の構造や、場面転換による空間の変化、作品の世界観の説明など、説明しながら触れていただくことで解像度は格段に上がります。模型に触れながら、今から始まる舞台にワクワクとしているお客様と接したことは大きな経験となりました。

触る模型を通して、ハンディキャップを越えて観劇体験を広めていくこと。これは、舞台芸術にとっても意義のあることだと感じ、以来、さまざまな劇場に提案させていただくようになりました。

新国立劇場への導入

新国立劇場では、2018年*から触る模型を導入しています。近年になってあらためて驚かされるのは、サポート体制の手厚さです。上演ロビーでの模型の説明には専属のスタッフが付き、お客様一人ひとりに対応できるくらい人数も充足しています。

模型を説明するための台本づくりから始まり、聴覚障がいのある方に向けた音声ガイダンスや、受付・客席でのサポートなど、観劇サポートには多面的な対応が必要です。劇場によって体制や事情はさまざまですが、各劇場のノウハウを共有し、サポート体制が広がっていけばと願っています。

*新国立劇場と一般社団法人日本舞台美術家協会との「触る模型」制作協働事業は、2021年7月『反応工程』から始まりました。

芸術の喜びが広がる未来へ

2023年、チェコ共和国の首都プラハで、4年に一度の舞台芸術の世界の祭典「プラハ・カドリエンナーレ」が開催されました。日本舞台美術家協会も参加し、触る模型も会場に展示しました。バリアフリーや障がい者サポートへの理解が進んでいる欧米であっても、触る模型というのは珍しくて、海外の舞台関係者も興味深そうにしていたそうです。

2016年に施行された「障害者差別解消法」が2024年4月1より改定されます。

障がい者が面しているさまざまな障壁を取り除くための「合理的配慮の提供」は、これまで行政機関等は義務、民間事業者は努力義務とされていましたが、民間事業者も義務化されることとなります。こうした社会の動きの中で、より自由な芸術の楽しみ方が広まってほしいと願っています。

あの東北の施設で美術とダンスを楽しんでいた方々のように、創作と表現活動は、誰にも等しく自由で、そして楽しいものであるはずですから。

当日までのスケジュール

「シェクスピア、ダークコメディ交互上演『尺には尺を』『終わりよければすべてよし』」観劇サポートが

どんなスケジュールで動いたのかご紹介!

視覚サポート聴覚サポート

2023年

- 9月13日(水)

- 顔合わせ 字幕、音声ガイド、説明会をそれぞれ担当するチームや新国立劇場の制作部、営業部など関係者が一堂に会します。大まかなスケジュール枠を決め、今回の舞台の特性でなどを皆で共有します。

- 9月26日(火)

- 触る模型打ち合わせ 舞台美術を担当した乘峯雅寛さんと触る模型を作成してくださる久保田悠人さんが今回の舞台美術の意図や図面を前にして確認します。

- 10月20日(金)

- 『尺には尺を』の音声プログラム収録

- 10月24日(火)

- 触る模型 完成(新国立劇場へ納品)

- 10月25日(水)

- 舞台説明会リハーサル 舞台説明会をどのように行うか舞台上でリハーサルと確認をします。

- 10月26日(木)

- 『尺には尺を』音声ガイド試し出し 舞台稽古をみながら実際にリアルタイム音声ガイドをいれていただき、それをスタッフと当事者の方が聞き、その後意見交換をします。

- 10月29日(日)

- 13:00公演 『尺には尺を』視覚サポート本番

- 11月2日(木)

- 『終わりよければすべてよし』の音声プログラム収録、稽古場動画へ手話通訳を入れるための撮影。

- 11月3日(金)

- 『終わりよければすべてよし』の字幕の試し出し。役者さんのタイミングに合わせて字幕を出してみます。スタッフや当事者の方が見て、その後意見交換をします。

- 11月 5日(日)

- 13:00公演 『終わりよければすべてよし』聴覚サポート本番

- 11月9日(木)

- 『尺には尺を』の字幕の試し出し

- 11月9日(木)

- 『終わりよければすべてよし』音声ガイド試し出し

- 11月11日(土)

- 13:00公演 『終わりよければすべてよし』視覚サポート本番

- 11月11日(土)

- 13:00公演 『終わりよければすべてよし』聴覚サポート本番

- 11月11日(土)

- 18:00公演 『尺には尺を』聴覚サポート本番

- 11月12日(日)

- 13:00公演 『尺には尺を』聴覚サポート本番

- 11月16日(木)

- 13:00公演 『尺には尺を』視覚サポート本番

- 11月18日(土)

- 13:00公演 『終わりよければすべてよし』視覚サポート本番

このほかに、字幕のための最終台本チェック、舞台説明会でどんな小道具を出せるか、

お客様に説明するために衣裳や小道具、舞台美術の色や材質のチェックなどが適宜行われています。

新国立劇場は、オペラ、バレエ、ダンス、演劇という現代舞台芸術のための

わが国唯一の国立劇場として、1997年秋に開場いたしました。

以来、現在まで、世界水準の公演を制作、上演し、多くの皆様に愛され親しまれています。

社会における劇場の役割として、新国立劇場では、

より多くの皆様に舞台芸術をお届けする取り組みも積極的に行って参りました。

青少年向けの公演、全国各地での公演、海外からのお客様へのサービスなどに加え、

目や耳に障がいのあるお客様に舞台を楽しんでいただく、観劇サポートを提供しています。

当事者の方や、すでにサポートを実施している団体の方からの助言をいただきながら、

2018年に手探りの状態から始め、現在に至るまでに少しずつ着実に

ノウハウを蓄積している感触を持っています。

2019年度からは文化庁の「障害者等による文化芸術活動推進事業」として採択を受け、

さらなる発展を目指してきました。これまで15の演劇公演で「観劇サポート」を、

オペラ公演でヒアリングループモニター会を行い、

のべ609名(お付添いも含む)の方にご参加いただいております。

皆さまのご来場を心よりお待ち申し上げると共に、

なお一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

2024年2月