作品をより深く理解する

understanding the work further

プティ・バレエを読む

佐々木涼子 Sasaki Ryoko

ローラン・プティの振付に私が最初に感動したのは中学生の時だった。映画『足ながおじさん』である。もっともその時は振付家の名を探す才覚もなく、ただ、何てすてきなダンス!と思っただけだった。(踊っているフレッド・アステアが当時の私のタイプではなかっただけに、尚のこと。)

こうした私の経験一つからも分かるとおり、プティはきわめて広い領域で仕事をした人だった。多くの人に見てほしい、多くの人を魅了したい。それが終生、プティの創作の柱の一つになっていたと思う。

新国立劇場バレエ公演「コッペリア」

えてして芸術では、間口を広くすることと高みを目指すことは、相反する志向になる。大衆におもねる心があると、芸術は安易になりがちだ。だがローラン・プティは、決して安易なところで妥協しなかった。たとえば『足ながおじさん』(1955 )に先立つこと6年、彼がまだ25歳の時に、ロンドンで『カルメン』(1949)を自作自演して異例の45日のロングランを達成した時もそうだ。いま見てもじつにインパクトの強い、それでいて誰の目にも分かり易い振付なのだが、ダンサーには高度なテクニックと個性、それにカリスマ的な表現力の要求される作品である。だからこそ、その後もバリシニコフや熊川哲也、ルジマトフといった腕(脚?)に覚えあるテクニシャンの挑戦を受けつづけてきた。

技術的に高度だというのも、理由のないことではない。プティはもともと古典バレエの牙城、パリ・オペラ座の優秀なソリストだった。そのまま何ごともなければ世界的なバレエダンサーになっていたはずだが、世界史が奇妙な渦巻きを作って、彼を方向転換させた。第二次大戦後のフランスが行った歪んだ戦後処理で、当時パリ・オペラ座の主席メートル・ド・バレエだったリファールが戦中の対独協力の科で追放される。そしてその処置に不満な多くの若手ダンサーもオペラ座を去ったのだが、プティもその一人だった。パリ・オペラ座はその後、自らの歴史の中でプティの喪失を嘆くはめになる。

パリ・オペラ座にとっては不運な出来事だったかもしれないが、しかし客観的には、つまり世界のバレエ史という観点からみれば、これは大成功だった。プティがパリ・オペラ座を出たからこそ、20世紀のバレエは多大な収穫を得ることになったのだ。

ローラン・プティ画

さてそういうわけで1944年、20歳でパリ・オペラ座を後にしたプティは、まさしく「天気晴朗なれども波高」き人生航路に乗り出した。ジャン・コクトーのサロンに出入りして時代の脚光を浴びる芸術家たちと交流し、自作を発表する。が必ずしも順風満帆ではなかった。『旅芸人』(1945)では批評家に注目されたものの、ジャン・コクトー肝いりの『若者と死』(1946)の初演はお世辞にも成功とは言えなかった。その3年後の『カルメン』を経てハリウッド映画へ、そして妻ジジ・ジャンメールを中心に据えたショービジネスの世界ヘと足を踏み入れる。21世紀の現代からはちょっと理解しにくいほど、当時の映画もショーも時代の先端を行く華やかな舞台だった。

そうした経験はおおいに評価され、それなりに収穫を上げたけれども、しかしプティ自身の内心を推し量れば、今ひとつ物足りないものがあったのではないだろうか。それが十二分に満たされたのが彼の後半生、次々に物語バレエを作った時代である。

まずはパリ・オペラ座に委嘱されたユーゴー原作『ノートルダム・ド・パリ』(1965)を皮切りに、プルーストの世紀の長編小説原を作とする『失われた時を求めて』(1974)、プーシキン原作の『スペードの女王』(1978)、ぺロー原作『長靴をはいた猫』(1985)と、文学的にも最高峰の傑作を次々にバレエ化していった。大長編の『ノールダム』もさることながら、文学の専門家ですら筋書きを語るのに苦労するあのプルーストに振り付けようと思い立つ剛胆さ、自信のほどはたいしたもの。さらに驚嘆するのは、そのどのバレエ作品も、じつに明快でコンセプトのしっかりした構造を持っていることだ。分かり易く、すっきりと簡明かつチャーミングに仕上がっているのである。おそらくはまさにここで、プティが映画やショービジネスで掴んだ裏技が活きているにちがいない。

新国立劇場バレエ公演「コッペリア」

とはいえ、文学史の白眉ともいえる作品を自己流にバレエにしたというだけなら、何ほどのことではない。感心するのは、彼がじつに深く原作を理解し、その本質を捉えていることだ。踊り上手なプティにしてはまことに意外なことだが、彼はじつに優れた‘本読み’なのである。文学について語るプティは眼が炯々として、じつに語り口が深い。プルーストに関して長々と話を聞いた私が言うのだから確かだ。

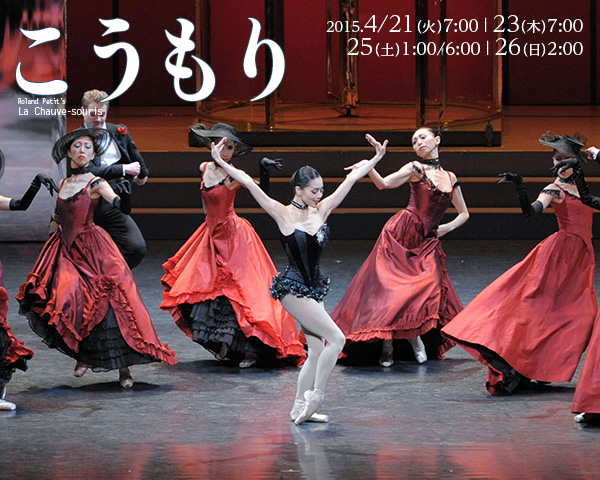

しかし彼は読んだ内容に安易に引きずられるままではいない。文学的に深層を把握した後に、必ず自分の解釈と表現に置き換える。今回上演される『こうもり』(1979)もそうだ。オペラに比べて、何と人間的で分かり易く、胸に響くストーリーになっていることか。

舞踊は言語を持たない芸術である。にもかかわらず、物語性がどれほど舞踊作品に活力を与えるか、また舞踊作品が歴史の波を生き抜く生命力になるか、今に残る古典バレエのほとんどが物語バレエであるのを見ても分かるだろう。ダンスは瞬間の芸術だが、意味を付与する助け、記憶に刻む力は、じつは失われているはずの言語に拠っているのである。

そのような観点からプティの振付作品を見ると、まずはダンサーを刺激してやまないハイレベルな振付があるのはもちろんだが、加えてその演出の明快な論理性、そして深い文芸性という、時代を超えた特性を持っていることが分かる。とすればこの後プティ・バレエが長く上演され続けるだろうことは疑いを容れない。そしてこれから登場する未来の振付家たちは、彼の作品から才気あふれる舞踊テクニックとボキャブラリー、作品構成の妙、広い観客の心を掴む術などを盗むだろう。

一人の振付家がバレエ史に残しうるものといえば、まずはその作品。それを別とすれば、見え隠れするこうした長い水脈に優る譽れはない。

(東京女子大学教授・舞踊評論家)

2012年 公演時プログラムより

プティ主要作品リスト

- 1943年

- 『ポールとヴィルジニー』 Paul et Virginie

音楽:H.ソーゲ / 美術:M.ローランサン / 出演:J.シャラ、R.プティ - 1944年

- 『オルフェとユーリディス』 Orphée et Eurydice

音楽:C.フランク / 台本・衣裳:J.コクトー / 出演:J.シャラ、R.プティ - 1945年

- 『旅芸人』 Les Forains

音楽:H.ソーゲ / 台本:B.コフノ / 出演:R.プティ 他

『ランデヴー』 Le Rendez-vous

音楽:J.コスマ / 台本:J.プレヴェール / 出演:R.プティ 他 - 1946年

- 『若者と死』 Le Jeune homme et la Mort

音楽:J.S.バッハ / 台本:J.コクトー / 出演:N.フィリッパール、J.バビレ(シャンゼリゼ・バレエ) - 1948年

- 『夜の淑女たち』 Les Demoiselles de la nuit

音楽:J.フランセ / 出演:M.フォンテイン、R.プティ(パリ・バレエ) - 1949年

- 『カルメン』 Carmen

音楽:G.ビゼー / 出演:Z.ジャンメール、R.プティ(パリ・バレエ) - 1950年

- 『ダイヤモンドを噛む女』 La Croqueuse de diamantes

音楽:J.M.ダマーズ / 出演:Z.ジャンメール、R.プティ(パリ・バレエ) - 1953年

- 『狼』 Le Loup

音楽:H.デュティユー / 出演:V.ヴェルディ、R.プティ(パリ・バレエ) - 1955年

- 『部屋』 La Chambre

音楽:G.オーリック / 出演:パリ・バレエ - 1959年

- 『シラノ・ド・ベルジュラック』 Cyrano de Bergerac

音楽:M.コンスタン / 衣裳:Y.サン・ローラン / 出演:Z.ジャンメール、R.プティ (パリ・バレエ) - 1965年

- 『ノートルダム・ド・パリ』 Notre-Dame de Paris

音楽:M.ジャール / 衣裳:Y.サン・ローラン / 出演:R.プティ、C.モットー、C.アタナソフ、J=P.ボンヌフー(パリ・オペラ座) - 1967年

- 『失楽園』 Paradis perdu

音楽:M.コンスタン / 出演:M.フォンテイン、R.ヌレエフ (ロイヤルバレエ) - 1968年

- 『トゥーランガリラ』 Turangalîla

音楽:O.メシアン / 出演:パリ・オペラ座 - 1969年

- 『ペレアスとメリザンド』 Pelléas et Métrsande

音楽:A.シェーンベルク / 出演:M.フォンテイン、R.ヌレエフ (ロイヤルバレエ) - 1972年

- 『ピンク・フロイド・バレエ』 Pink Floyed Ballet

音楽:P.フロイド / 出演:R.ブリアン (マルセイユ・バレエ) - 1973年

- 『薔薇の死』 La Rose malade

音楽:G.マーラー / 装置:Y.サン・ローラン / 出演:M.プリセツカヤ (マルセイユ・バレエ) - 1974年

- 『アルルの女』 L’Arlésienne

音楽:G.ビゼー / 出演:L.アラウホ、R.ブリアン (マルセイユ・バレエ)