オペラ公演関連ニュース

オペラ『ボリス・ゴドゥノフ』初日アフタートークが開催されました

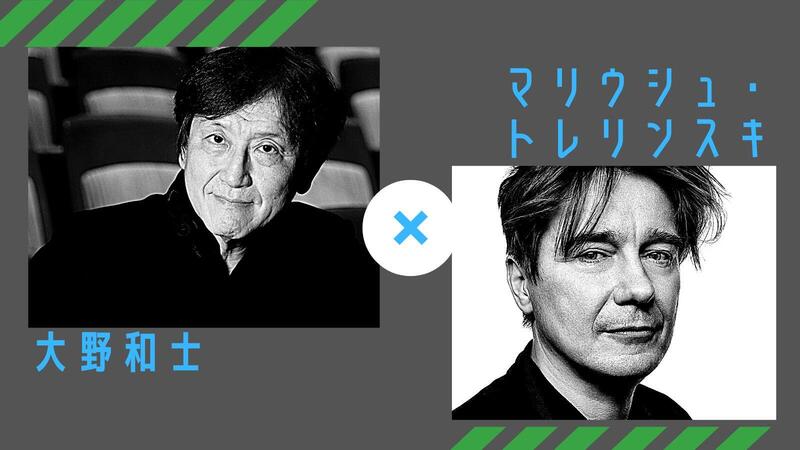

開場25周年記念公演としてポーランド国立歌劇場との共同制作により世界初演される『ボリス・ゴドゥノフ』の初日に、オペラ芸術監督であり、本公演の指揮を務める大野和士と、本公演の演出家であり、ポーランド国立歌劇場芸術監督であるマリウシュ・トレリンスキによるアフタートークが開催されました。(通訳:鈴木なお)

その際に二人により語られた内容の要旨をお届けいたします。

オペラ『ボリス・ゴドゥノフ』公演情報(11/26まで上演中!)

https://www.nntt.jac.go.jp/opera/borisgodunov/

[大野監督]

皆さん今日はようこそ『ボリス・ゴドゥノフ』のプレミエにいらしていただき、そして最後までお聞きいただき、熱心な拍手を送ってくださいました。私達がどれだけ心強い気持ちになれたかということを最初に申し上げたいと思っております。

このアフタートークというのは、私の芸術監督就任以来初のことでありまして、私は主に肉体的に指揮棒を振るという労働をしていたわけですけども、トレリンスキさんの場合には、この1ヶ月にわたって様々な観点から歌い手を動かし、そして合唱団を操りですね、そういう作業をされてまいりました。そういうことについて、これから彼にお聞きしていきたいと思います。

そして特に今日のような『ボリス・ゴドゥノフ』のようなオペラは、今例えばヨーロッパでも、できない劇場があります。この演目を選ぶことができないと。まずは私どもがこのオペラの上演にこぎ着けられた一つの原因に、素晴らしい歌手との出会いがありました。ロシアの4人の歌手が当初出演予定だったのですけれども、それが昨今の事情で招聘が難しいという判断になりまして、そこで急遽代わりに出演してくれる歌手を探したのです。ギド・イェンテンスさんとかゴデルジ・ジャネリーゼさんとかアーノルド・ベズイエンさんですね。特にピーメンのゴデルジさんは、私がYouTubeを見ていたら素晴らしい声がきこえてきたんです。その方がゴデルジさんでありまして、そして彼のエージェントに問い合わせたら、ちょうどそのときは空いているということで、彼のピーメンが決まったというような事情があります。

今のこの状況におきまして、ムソルグスキーの作品あるいはショスタコーヴィチのオペラとかプロコフィエフのオペラがなかなか上演できないという状況も多々ありながら、この新国立劇場でできたことをとても幸せに思いますし、それから新国立劇場にとりまして、この『ボリス・ゴドゥノフ』という作品は初めてだったということでありますので、そういう意味でも二重の感慨というのを今感じているところでございます。

さて早速トレリンスキさん、私達の最初の頃の会話で、この『ボリス・ゴドゥノフ』は16世紀の出来事にしてしまわないで、私達の時代のボリス・ゴドゥノフということにジェネラライズしようと話し合ったのを覚えています。その成果は達成されたというふうにお考えですか。

[トレリンスキ]

この『ボリス・ゴドゥノフ』という作品を考えると、一般的には政治的な面が強調されて上演されますけれども、私自身は人間のサイコロジーであるとか精神状態というものを描いた方がいいと思いました。戦争のことをそのまま持ってくるというのはむしろ、少々短絡的ではないかと思ったのです。

『ボリス・ゴドゥノフ』を考える時、シェイクスピア劇を想起することができると思います。マクベスであり、リア王であり、狂気というものを扱った方が面白いと思いました。

ゴドゥノフは人生を覆すような重大な決意をします。そしてロシアの王子、皇子を殺すことを目論んだのです。それはまるでマクベスのように、その後自分が殺人を犯した事実が自分自身を苛むという方程式となります。

精神的な部分に焦点を当てて、このリブレットをもう一回見ますと、最後にゴドゥノフが「息子よ許してくれ、私は死ぬのだ」と歌うアリアがあります。

息子フョードルとゴドゥノフの関係を描くのが一番いいだろうと演出の意図を固めました。そしてゴドゥノフの息子は病気で障がいがあるという設定にしまして、さらに、彼に聖愚者(ユーロディヴィ)を重ねて一つの人物にしました。

この息子は処刑人でもあるようにゴドゥノフの目には映ります。自分の息子の目を見ているときに、自分を殺人鬼として見ているな、ということが見えるわけです。父親としては、これは苦しいことだと思います。私自身も父親です。ゴドゥノフほどの悪人ではありませんけれども、息子に罪人扱いされるのはとてもつらいことだと思います。

そして、このこどもが段々悪夢的な存在としてゴドゥノフを苛むものになり、彼は自分の良心の呵責が実体化したものがこの息子、というように捉えるようになります。この息子が彼自身にとっての処刑人であり、自分を糾弾する存在へと変わっていきます。

[大野監督]

トレリンスキさんから、彼の演出のいろいろな意図を説明していただきましたけれども、私の方から皆さんに整理をしてお伝えしておきたい音楽的なポイントをお話しますと、実は、ムソルグスキーというのは1839年生まれです。

そして誰と比べられるかというとそれは当然チャイコフスキーですね。なぜかというとチャイコフスキーというのは1840年生まれです。そしてチャイコフスキーは皆さんご承知の通り、非常に西洋的な洗練されたスタイルというのを身につけ、そして最終的にブラームスと出会ったりして西の社会に出ていきます。

そして晩年にはアメリカのカーネギーホールのこけら落としへ指揮に招かれたり、ケンブリッジから名誉博士号を得るというような、インターナショナルな作曲家になるわけですけども、その点で言いますと、ムソルグスキーというのは、そういう意味での出世というか、そういうこととは無縁でありまして。ロシア5人組とよく言われていますけど、そういう仲間に入りながらしかも官吏の道を職業として続けながら、作曲家としてあり続けようと努力をした。したがって、彼のこの作品というのは、ロシアで最初は何回かしか上演されずに終わってしまうわけです。

そして『ボリス・ゴドゥノフ』が初めて国をまたがるのが、ディアギレフというロシア・バレエ団(バレエ・リュス)で有名な人物が、リムスキー=コルサコフの編曲版を1900年代のパリに彼のバレエ団と一緒に持っていった時なのです。そこで1900年代初頭にリムスキー版の『ボリス』が上演されて、世界的な地位を獲得していくきっかけとなったわけです。

そのディアギレフ自身が、自分の手記に残している中に、リムスキーが編曲した版を上演したけれども、これは実は自分の本意ではなくて、私が考えているムソルグスキーの『ボリス・ゴドゥノフ』というのはあくまでもムソルグスキーのオリジナルの筆によって描かれた1869年版と1872年版、そしてそれが結ばれたものであるということを書いているわけです。このディアギレフの見識、結局ムソルグスキーの本質というのは何かというのがよくわかっていた彼によって、初めてのパリ公演がなされたということです。

今、トレリンスキさんがずっと彼らの演出についての内容を、説明してくれました。一方、私が指揮者としてこの作品を創り上げるときに歌手の皆さんと一緒になって探してきたのは、このオペラの非常に異常な始まり方からの展開です。

これはオペラトークでも言いましたけれども、『オテロ』を皆さん考えていただいたら、「♪~ヴィットーリアー、ヴィットーリアー!」というふうにオテロが出てくるわけです。ところが、『ボリス・ゴドゥノフ』の始まりというと、「こんなに悲劇的な始まりでオペラが続くのか?」という感じです。続いてコーラスが反対に彼の戴冠を非常に寿ぐと。ところが、その後に彼のソロが始まります。皆さんお聞きになった通り、こんなにも称えられているボリスが、実は自分の心は悲しみに揺れていると、自分の心は不安に揺れていると。この苦しみからどうしたら逃れたらいいのかというのが、彼の初めて声にして出す歌なんです。そしてそれが、これも皆さんお聞きになった通りに、2幕の真ん中で彼のモノローグとして、本当に存在の苦しさというものを訴える歌となって発展していくわけです。

ムソルグスキーの人間の内面的な部分、非常に多面的な要素ですね、それは不安であり、あるいは家族への愛でもあり、でもそれが現実にはそれが実現しないとか、それから、一方において自分の社会的な地位の問題もあり、そうしたものに苛まれているという心のひだが、ムソルグスキーの、一番この音楽で表現した点です。さてその点をトレリンスキさんがどのような形で演出の中に取り込んだかということを聞いてみましょう。

[トレリンスキ]

私は、このオペラに出会ったときにとても幸せに感じました。というのも、オペラの登場人物で、こんな素晴らしいキャラクターはなかなかいないと思ったからです。私自身、映画監督の出身で、演劇作品の演出もしたりしているのですけれども、オペラでこんなに本物の、人間らしい形で描かれているキャラクターはあまりないと思います。

大野さんがおっしゃった通りで、彼の最初の言葉、「我が魂は痛む」というところから始まり、どんどん深く大きく痛みが増していきます。

ただ、ドラマツルギー的にこのオペラはとても難しいんです。最初に登場した後、ボリス・ゴドゥノフは突然消えてしまい、40分間舞台に出てきません。グリゴリーという別な人物の物語をたどることになります。主人公が長い間出てこないわけです。

演出家にとってもですが、お客様にとってもこの軌跡をたどるのは難しいと思います。今日は皆さんに上手く道を示せていたら良いのですが、どうでしょうか?

[大野監督]

まずはボリス・ゴドゥノフの複雑な心模様というのが、ムソルグスキーによって音楽化されている。これは非常に偉大な、ムソルグスキーの天才を示す点だと思います。

そして、次にこのオペラにとってとても重要なのが、偽ドミトリーという存在です。いわゆる、本当は修道僧の下っ端で、ピーメンのお世話をしているような彼が、ピーメンの話を聞きながら、「僕、僕はどういうふうに生きていったらいいのだろう」と独白する場面がありましたけども、ここまでの経緯について、プーシキンが戯曲で書いたオリジナルによると、本来なら皇位を継ぐはずだった先帝の弟が、どうやらボリス・ゴドゥノフによって殺されてしまったと書かれています。

そして今度はそれをもとにしながらもムソルグスキーが彼の書きたい音楽を書くためにプーシキンのオリジナルをどんどん変更していくんですね。そこに出てくる偽ドミトリーが、どうやら死んだ皇子と自分の年が同じだということを考えて、外の世界への夢を追いかけようと言って、修道院を抜け出します。彼は、非常に激しく、オーケストラが狂ったように鳴る音楽で僧院を出ていくのです。

この偽ドミトリーについて、またトレリンスキさんに聞いてみようと思います。偽ドミトリーの、この非常なる権力欲、教会にいるときはそんな一片も表さなかった。だけれども1幕1場の終わりにイワン雷帝の一番下の息子と同い年だということがわかった途端に、ばあっと教会を飛び出して行く。そこからトレリンスキさんはどのような偽ドミトリーを、彼の中に見いだしたでしょうか?

[トレリンスキ]

グリゴリー、つまり偽ドミトリーというのは私のプランにおいては、本当に生粋の悪、という存在にしました。ゴドゥノフという人間に関しては、この人物は理解できると思うし、感情移入もできる、好きにもなれるかもしれない。彼は大きな間違いを犯した、だが、良心の呵責がある、そういう人間です。

ですがグリゴリーはそうではない。彼は獣です。我々は稽古の最中に参考資料として、こういうふうな人を、こうした人を考えて...というふうに、歌手と喋りながら思考を深めたんですけど、その中ではカリギュラだったり、プーチンだったりとかいろんな人を引き合いに出して稽古してまいりました。そういった意味で彼は、邪悪というものを象徴する存在として描きました。

今回よく聞かれるんですけれども、ウクライナの侵攻があったことに関して、それがどのようにこのオペラに反映されたかということですが、私はポーランド出身です。ポーランドにはウクライナとの国境もあります。そして多くの難民がポーランドに入ってきています。我々の劇場、芸術監督をしているポーランド国立歌劇場でも、ウクライナの方々を受け入れて一緒に仕事をしています。このような中でロシアの問題とウクライナの問題をそのまま反映する上演はできない、というふうに私は判断いたしました。そうすることで、単純にしすぎてしまうということもありました。白か黒かだけの話になってしまっては、あまりに単純だと。ムソルグスキーはもっと普遍的な大きなものを描いたと思うからです。

戦争のことを考えてみたときにどう答えるか、簡単な答えも実はあります。ウクライナという国が今疲弊し、ボロボロになっている。そういうことをウクライナにしている。それは純粋に悪だと思います。ですが、ムソルグスキーの音楽を使って、それだけを描くということは短絡的ではなかろうかと、そういうふうに思ったのです。

例えばプーチンは獣だという風に言い切るだけのことにしてしまってはいけないと思う。現代というのはそういう世の中というだけになってしまってはいけないと思ったのです。

[大野監督]

あともう1点。登場人物の中で大きな鍵を握る人というのは、皆様ご覧になった通り聖愚者という存在であります。それで今日の演出は、聖愚者が舞台には登場せず、従ってこどものコーラスなどと直接の会話はせずに、何かしら天から聞こえてくるような声にしていました。ただこの聖愚者の役割というのは、これはプーシキンのオリジナルでもそうなんですけども、とにかくこどもに1コペイカ、10円ぐらい持ってんだぞと言うと、騙されてこどもたちにパッと取られちゃうんですよね。そしたら「♪あぁ~」と、皆さんお聞きになってちょっと哀れな声を出すんですけども、それを間近に見たボリス・ゴドゥノフが、彼に近寄っていくんですね。そしてボリス・ゴドゥノフが、「君、何を嘆いているんだね、私は何かしてあげられるのだろうか」と言った途端に。「あなた、ボリスですよね。ボリスでしょ。私はあなたに何もして欲しくない。なぜかって言ったら、あんたヘロデ王だからだ!」というところがあります。これはプーシキンのオリジナルにもあるし、それから音楽的には、非常に拡大された形でムソルグスキーが今日の音楽に書いています。ヘロデ王というのは皆さんご承知のように、イスラエルの世界でキリストが生まれるという知らせを聞いただけで、そこにいるこどもたちを大虐殺したヘロデ大王であります。そして、そのヘロデ大王のこどもがサロメに出てくる小ヘロデ王なんです。サロメに出てきて、サロメがヨカナーンの首を欲しいと言ったときに、その大ヘロデのこどものヘロデが「お前なんていうことを言うんだ」と言って、サロメの一番最後の大アリアに発展していくという。とにかく、聖書の中で言えば、悪の根源的な存在として描かれているわけであります。

そして、ところがこの聖愚者が、「お前はヘロデだ」とボリスに言うんですけども、この聖愚者という存在自体、そういうことを王様にも言える、だから王様の近くにもそういう人がいるんですね。いろいろな国王あるいはいろいろな高貴な人々がそういう人たちを手元に置いておいて、自分にそういう言葉を浴びせかけさせていた、そういうのがこの聖愚者の歴史と言われているわけです。

今日はその聖愚者の天の声と、最終的にはフョードルとが一体化しましたよね、これはまさに彼しか今までこういう表し方をした演出家がなかったと思うので、私は大変注目して、練習の時からこの場面というのはどのように音楽的にも劇的に発展していくのかということに注意をしておりました。その点について彼に聞いてみたいと思います。

[トレリンスキ]

聖愚者というのはロシアの伝統の中で、尊重されてきた存在の人たちです。半分神のように扱われていて何を言ってもお咎めなしの半面、ちょっと常軌を逸した状態の人たちですけれども、私自身はオペラをやるときにいつも現代的な視点から捉えたいと思っているので、今回も何か違う次元を見つけたいと思っていました。

病気がある人、それから障がいを持っている人たちの目にうつる世の中は、自分たち健常者とちょっと違うときがあるなと感じることがあります。形而上的にもそういう面を見つけたら面白いと思ったわけです。

そしてこの物語の中心となるきっかけを与えてくれた言葉があります。私はロシアでドストエフスキーの作品の映画を作ったり、演劇の演出をしたりもしたのですが、ドストエフスキーの有名な言葉に、「こどもの涙や血の上に、国家や世界を築いてはならない」という言葉があります。それが中心的な考えになっています。

[大野監督]

今ここに、今日会場にいらした皆さんから直接いただいた質問がございます。その中からもう既にいくつかの質問をさせていただきましたが、最後にもう一つ彼に聞いてみたいと思います。

今回の演目はポーランド国立歌劇場との共同制作であり、ポーランドのワルシャワで初演の準備をしていたのが今回はこうした事情で東京が世界初演の結果となりましたけれども、途中まで進められていたポーランド国立歌劇場の準備から、東京の新国立劇場へと環境を移した中で、何かしら違いが生まれたのかお知らせいただけたらありがたいという質問です。

[トレリンスキ]

細かい点しか変わっていないと申し上げられます。準備していた期間にウクライナ侵攻が起きた訳ですが、ポーランドに住んでいますと、ロシアがそれまでどのような政治を行ってきたかを知らないわけではありません。我々の隣人であるプーチンが何をしてきたか、わざわざ戦争が、侵攻が行われなくてもわかっているわけです。ロシアの国家主義、帝国主義というものは小さい頃から身近なものとして知っております。

日本に来てからちょっと残虐にしたかなと思うのは最後の場での殺戮のシーンで、構想していたよりも少し残虐性の強いものになりました。第3幕のこどもが野っ原で屍となって横たわっている様子であるとか、最終幕で死体の山ができる、というような表現が、戦争、いくさの後の光景というものかと思いますけれども、どんな芸術をもってしても、アウシュビッツ然りで、戦争の後の現実を描くというのはとてもとても難しいことだと思います。やはり戦争、人を殺すというのは悪夢でしかないと思います。

[大野監督]

ありがとうございます。私の方への質問もいただきました。

ロシア・オペラを積極的に上演して、『オネーギン』があってそれからダブルビルの『夜鳴きうぐいす』『イオランタ』があって、そしてこれが3演目目となります。実は私が芸術監督に就任した際に、この劇場のレパートリーにはロシア作品がなかったんです。どちらかというとどこか劇場から演目を借りてくることが多かった。借用という形ですと、その借用が終わったらそれを返して、もうそこで終わってしまうわけです。

こういうことが続いた結果、私が就任したときにロシア・オペラのレパートリーがなかったので、やはりレパートリーを広げていこうという意味で、今回新国立劇場として初めての『ボリス・ゴドゥノフ』を考えていたということを皆さんにお伝えできればと思います。

そして、このロシア・オペラあるいは東欧圏のオペラというのも、私のこれからの制作のプランの中には入っておりまして、また代表的なロシア・オペラを一緒に何年後かにやりたいということを、彼と話をしております。ですからぜひそれもお楽しみいただければと思います。

皆さん、長い公演のあと、私達の話を聞いてくださいまして本当に心から感謝を申し上げます。2度目も3度目と、もし観ていただけたら、こんなに嬉しいことはありませんし、それからまた新しい作品でまたこの会場でお会いできたらと思います。本当に今日はありがとうございました。

皆さん、長い公演のあと、私達の話を聞いてくださいまして本当に心から感謝を申し上げます。2度目も3度目と、もし観ていただけたら、こんなに嬉しいことはありませんし、それからまた新しい作品でまたこの会場でお会いできたらと思います。本当に今日はありがとうございました。

- 新国立劇場HOME

- オペラ公演関連ニュース

-

オペラ『ボリス・ゴドゥノフ』初日アフタートークが開催されました