『フィデリオ』の存在は独特である。いわゆる大作曲家が完成させた唯一のオペラで、現代のレパートリーに確固たる地位を築いている。ドビュッシーの『ペレアスとメリザンド』が比較対象にはなるかも知れないが、上演頻度の点だけを見ても比肩できるとまでは言えまい。

<ジ・アトレ2017年12月号より>

ベートーヴェン(1770~1827)は、生涯に亘ってオペラの作曲に関心が高く、構想した題材は確認できるだけで50を超えるとも言われる。劇音楽への関心の高さは、バレエ音楽や劇付随音楽の創作にも明らかである。ところが、オペラとなると、ほかにはごく僅少な断片を残しただけで、本格的に取り組んだのは『フィデリオ』のみであった。

しかし、本当に「唯一」と言えるのであろうか。この作品には、少なくとも三つの稿があったことが確認されており、四つもの序曲が存在している。最初の二つの稿は、それが上演された当時の名によって『レオノーレ』と呼ばれており、序曲のうちの三つは『レオノーレ序曲』第1~3番として知られている。しかも、第2稿から8年を経て成立した『フィデリオ』には、単なる改稿には止まらない本質の転換が認められる。この題材に対する作曲家の尋常ならざる拘りを認めぬわけにはゆくまい。

レオノーレは主人公の本名であり、フィデリオは彼女が男性に扮した際に用いた偽名である。彼女の夫フロレスタンは、政敵であり刑務所長であるドン・ピツァロによって、秘密裏かつ非合法に投獄されていた。レオノーレは、フィデリオとして看守長ロッコに雇ってもらい、刑務所に潜入して夫を救済しようとする。最後には、フロレスタンの友人でもある大臣ドン・フェルナンドの登場によって、すべては平和的な解決へと導かれる。

不当に危機に陥れられた人物が、周囲の人物(たち)によって救い出される展開は、フランス革命期に好まれたもので、のちに「救出オペラ」と呼ばれるようになった。『フィデリオ』の原作もフランス語で、ベートーヴェンが作曲する以前に、フランス語台本によってピエール・ガヴォー(1760~1825)が、イタリア語台本によってフェルディナンド・パエール(1771~1839)とジーモン・マイヤー(1763~1845)がオペラ化していた。題材としては「二番煎じ」どころではなかったのだが、歴史の荒波を越えてレパートリーに定着しているのは『フィデリオ』のみである。

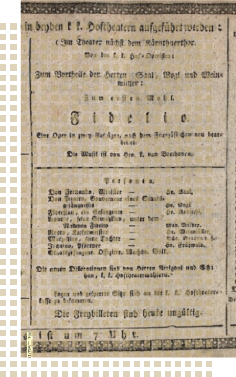

「フィデリオ」初演時のキャスト表

(1814年5月23日ウィーン)

『フィデリオ』に一貫性が欠けていることは繰り返し指摘されてきた。第一幕前半では、刑務所の日常が描かれ、看守長ロッコの娘マルツェリーネがフィデリオに恋心を抱く場面が描かれる。フランスのオペラ・コミックの系譜を継いだ18世紀的な喜劇である。しかし第2幕になると、いわば真理を探求する哲学的なドラマへと変貌する。ロッコやマルツェリーネといった登場人物たちの個性は霧消し、大団円では、囚人たちの解放という形に象徴された全人類的な自由が賛美される。

二つの幕の間に生じている齟齬は、そもそも筋書きに内包されていたとも言えようが、ベートーヴェンの音楽がそれを際立たせ、また改稿がその傾向を強めたことに疑いの余地はない。このことは、彼が囚人たちに与えた役割の重み、音楽的には合唱の重要性に顕著である。

この齟齬が単なる欠陥に終わっていない点も『フィデリオ』を独自の存在たらしめている。解放と自由への賛美は、革命期のオペラの定番でもあったが、そこにベートーヴェンの音楽が内包する自由への希求が融合されることによって、唯一無二の結晶が生じた。『フィデリオ』の最終場は、物語の顛末と言うよりも、「第九」にも通じる「理念としての自由」の提示と捉えることができよう。

沼口 隆

国立音楽大学准教授、東京藝術大学および桐朋学園大学講師。ドルトムント大学博士課程修了。専門は音楽学、主たる関心領域はベートーヴェンとその周辺の音楽文化。一般書に『よく分かるクラシックの基本』、『楽譜をまるごと読み解く本』(ともに共著)など。