情報センター

5階情報センター閲覧室にて〚オペラ『蝶々夫人』初演時の衣裳・小道具デザイン原画展~百十余年の時を経て、蝶々さんとジャポネズリ~〛好評につき、6/8(日)まで会期延長

オペラ『蝶々夫人』

オペラ『蝶々夫人』

初演時の衣裳・小道具デザイン原画

~百十余年の時を経て、蝶々さんとジャポネズリ~

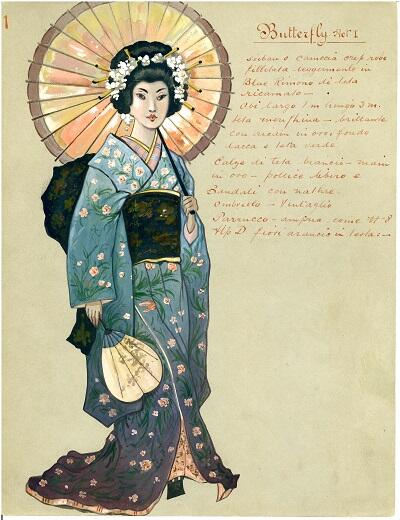

1903年製作水彩画57葉25.5×33cm

JUSSEAUME, (Lucien) THE ORIGINAL DESIGNS FOR THE OPERA

《MADAMA BUTTERFLY》ON THE FIRST STAGE.

Water-colored drawings by Lucien Jusseaume on 1903.

![]()

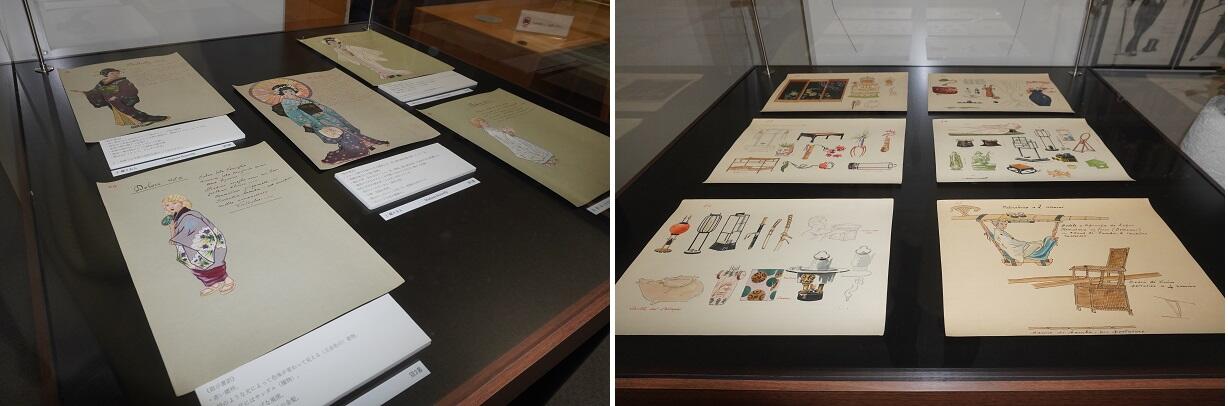

2024/2025シーズン オペラ『蝶々夫人』公演に合わせて、

5階情報センター閲覧室にて公開展示いたしました。

好評につき、6/8(日)まで会期を延長いたします。

ぜひお立ち寄りください。

場所:新国立劇場5階 情報センター閲覧室

期間:2025年6月8日(日)まで

1904年、プッチーニがスカラ座にてオペラ『蝶々夫人』を上演するにあたり、フランスで当時第一人気のデザイナーLucien Jusseaume(ルシアン・ジャスウム)が描いた衣裳と小道具の水彩による原画。

総数57葉で、全演者25名の衣裳デザインや、髪型、衣裳の文様、舞台小道具及び所作などが詳しく描かれている。この作業にはプッチーニと、パリ万博後に欧州を巡業中の川上音二郎一座の貞奴との出会いが大きく影響している。そのエキゾチックな衣裳は以後の『蝶々夫人』の舞台衣裳を決定づけただけではなく、折からのジャポネズリに拍車をかけることとなった。

プッチーニは貞奴から日本女性の声域や音色を学ぶと共に、当時女性の自殺を演じ欧州を沸かせた貞奴の『芸者と武士』の舞台からも多くの材料を得たと考えられる。本展では、蝶々夫人3葉、ピンカートン2葉、同夫人1葉、息子2葉、スズキ2葉、ゴロー2葉、シャープレス2葉、他演者22葉、髪型3葉、衣裳文様4 葉、舞台小道具10葉、花束2葉、所作2葉の原画を展示 。

ジャポニズムの展開と万国博覧会

日本開国前から浮世絵や陶器からジャポニズムは広がっていった。より広がりを見せた契機の一つが1862年のロンドン万博と1867年と1878年のパリ万博である。19世紀半ばから盛んに行われたこれらの万国博覧会は、多様な日本品を西欧の人々に広く紹介した。浮世絵はとりわけ好まれ、19世紀フランス美術に大きな影響を与えた。

また、着物や染織品の魅力も、多くの人をとりこにした。画家は着物をまとった女性を描き、女性は着物を異国趣味として着用した。着物の「ゆとり」はデザイナーからも注目され、着物はコートやドレスとして仕立て直されることで当時のモードを彩った。

着物人気のきっかけとなったのは、当時の娯楽であった演劇もそのひとつである。とりわけ1900年のパリ万博で公演した川上音二郎一座の川上貞奴は、美貌と共に巧に着こなした着物の美しさによって人々を魅了した。

一方で、これらの万博博覧会が日本にもたらしたインパクトもまた大きいものであった。1867年のパリ万博では、渋沢栄一も幕府の特使であった徳川昭武に随行している。渋沢はその後のパリ滞在中に経済や金融の仕組みなどを調査・研究し、それらがのちに近代日本の形成に大きく影響を与えることとなる。

~百十余年の時を経て―「蝶々さんとジャポネズリ」~

19世紀後半から20世紀初頭にかけて、西欧の日本への関心は、異国趣味としてのジャポネズリから、日本を正確に描こうと試みるジャポニズムへ変革していった。『蝶々夫人』はその象徴ともいえる作品であり、初演から100年以上経った今、改めてその背景にある歴史に目を向け、外国人が見た「日本」を日本人の目で見つめなおす機会にしたい。

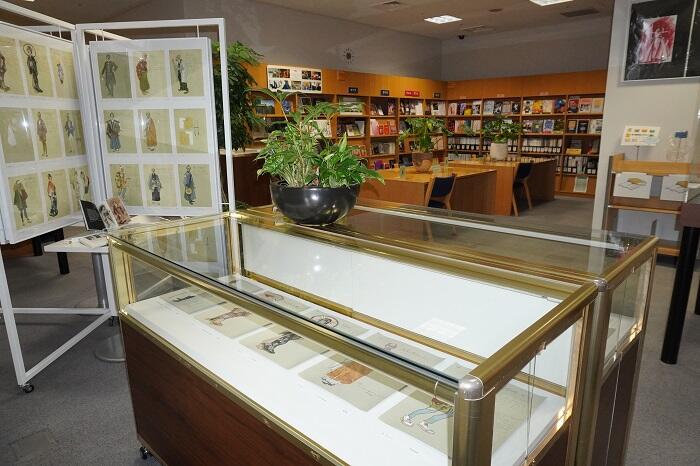

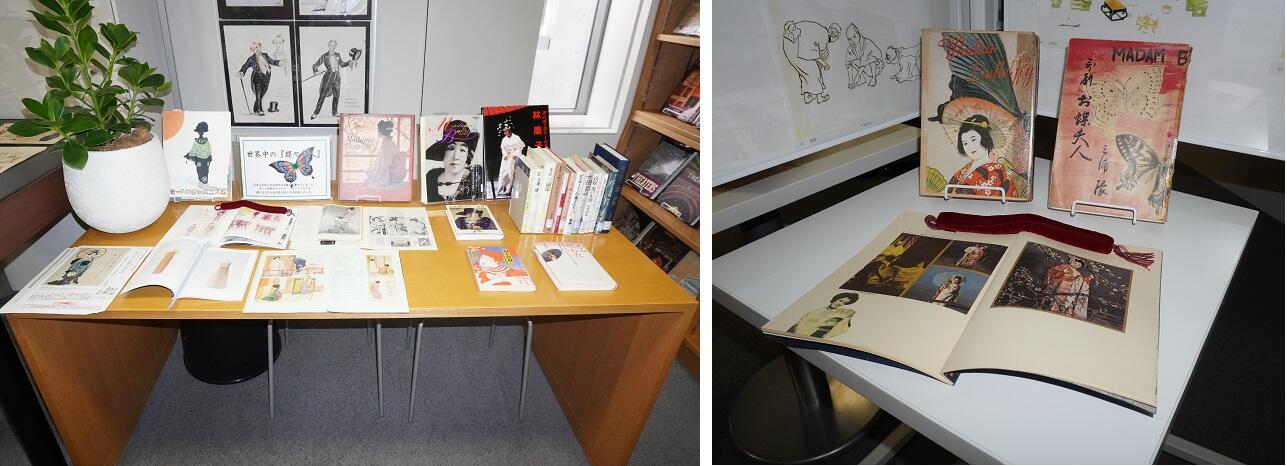

関連書籍展示のご案内

情報センターでは、蝶々夫人やジャポニズムに関する書籍の展示を行います。あわせて御覧ください。

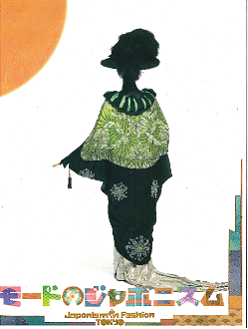

『モードのジャポニズム Japonism in Fashion Tokyo』

図録編集 京都服飾文化研究財団

図録発行 東京クリエイションフェスティバル実行委員会

刊行年 1996

「モードのジャポニズム」東京展の図録。オペラ『蝶々夫人』が生まれた時代背景について語るに欠かせない、西欧での異国趣味としての日本品の流行と、その後の変遷について、ファッションを切り口として紐解いた一冊。19世紀後半以降、着物の形・模様などが当時のパリのモードに与えた影響について、写真とともにお楽しみください。

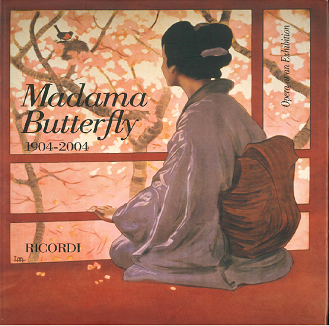

『Ricordi Madama Butterfly 1904-2004 (Opera at an Exhibition)』

発行 Ricordi

Julian Budden, Vittoria Crespi Morbio, Maria Pia Ferraris著, Ilaria Narici 編集

刊行年 2004

1904年にミラノ・スカラ座で上演時の背景デザインや、舞台となった当時の長崎の写真など、オペラ『蝶々夫人』の歴史がこの一冊に集約されている。スカラ座の舞台・衣裳デザイナーGiuseppe Palanti(ジュゼッペ・パランティ)の衣裳・小道具原スケッチ画も収録。本展でご紹介したLucien Jusseaume(ルシアン・ジャスウム)は、この原スケッチ画をもとに上演に向けての衣裳・小道具デザイン画を描いたと考えられる。

『三浦環-お蝶夫人 (人間の記録 (27))』

三浦環著

発行 日本図書センター

刊行年 1997

日本初の国際的女性オペラ歌手・三浦環の回想記。欧米で大好評だった『蝶々夫人』公演の思い出、プッチーニとの会見、自身の家庭のこと、絶筆となった病床での手記等を収録。

『女優貞奴』

山口玲子著

発行 新潮社

刊行年 1982

西欧に渡り、その美しさと演技により世界を魅了した川上音二郎一座の貞奴の伝記。パリ万博を含む海外巡業の様子や、帰国後の女優人生について記録されている。

この他、マリア・カラスや、海外の舞台で活躍した日本のバタフライ 三浦環・林康子・東敦子らの書籍もご覧いただけます。

また、国内のみならず海外でも高い評価を得、わが国の現代舞台芸術の発展に多大なる功績を残したオペラ演出家の青山圭男氏の貴重な資料の一部を公開展示いたします。青山氏は舞踊家としても知られていますが、その名声を高からしめたのは「蝶々夫人」その他のオペラの演出でした。

お問い合わせ

新国立劇場 情報センター

TEL 03-5352-5716(閲覧室)10:00~18:00

休室日:月・火曜日、年末年始、特別休室日