文化や芸術とは、人の目に触れることで初めて価値を発揮します。

それは同時代に生きる人々の間だけでなく、時代を超えた関係でも同様です。

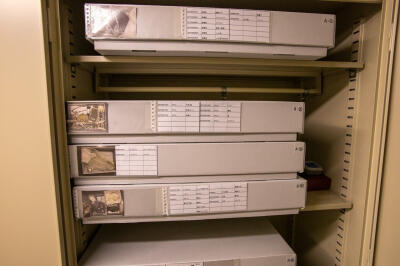

初台アート・ロフトでは、膨大な舞台芸術品を保存し、後世につなげるアーカイブ活動も行われています。

舞台上での役目を終えた衣裳を適切に保管し、展示し、現代の美術品として引き継いでいく。

そうすることで、文化はより豊かに醸成されていく。

今回はそのアーカイブ作業の様子をご紹介します。

■衣裳保存の行程

①真空パックで保管

長い本番を終え、衣裳たちが続々とバックヤードに戻ってきます。

まずは真空パックの中で一休み。

傷み具合もそれぞれです。

丹念に見て、修繕が必要なものも確認します。

②吸引作業

一着ずつ、細かな埃や虫を取り除いていきます。

デスクの奥にあるのは吸引機。

小さなゴミも逃さないように綺麗にしていきます。

③スチーム作業

吸引のあとはスチーム作業。

長期間の着用や展示のあとには、生地に癖がついています。

それら一つ一つを、スチームをかけて伸ばしていきます。

④ラベリング

■アーカイブの意図とは

アーカイブ作業の行程を簡単にご紹介しました。

一つ一つの行程は単純に見えても、それぞれの傷み具合を確認しながら、ときには修繕作業も行ったりと、作業内容は多岐にわたります。

劇場には膨大な数の様々な美術品があります。初台アート・ロフトギャラリーでの展示に駆り出されたりと、衣裳たちも大忙しです。

なぜそこまでの手間をかけて展示と保管の作業を続けるのか。

その理由と思いは、アーカイブ作業中に衣裳作家・桜井久美さん(アトリエヒノデ代表)がふと漏らしたお言葉に込められていると感じます。

次に展示することを考え、次にまた人に見せることを考える。それこそが、何かを保管するという真意です。

でないと、ただ残しているだけでは衣裳もただの"物"となり、死んでしまいます。

ゴッホなどの何億円というような古い絵画も、買った人が自分の部屋に飾っておいて、その人が死んでもずっとそこにあったらそれでおしまい。

価値を残すことはアーカイブ作業でできますが、その価値を再び見出すのはやはり「人」なんです。

人に見てもらわないと文化は死んでしまう。

だからこうして衣裳を残しつつ、どんどんと若い人に見てもらえる機会を作らなければいけません。そしてもちろん、現代の人たちだけでなく、次世代の人たちにも見てもらわなければいけません。

その衣裳を作ったデザイナーは誰なのか、素材は何か、誰がスーパバイズしたのか。一着の衣裳が出来上がるまでのストーリーもそれぞれ異なります。それらを丹念に調べて、「かつて新国立劇場でこんなことがありましたよ」という歴史的なことを残す。そうすると、「時代がこうだったからこういうものになったんだな、でも今の新しい作品はこうだね」というような、後世の人が比較ができるんです。

一つの文化遺産にまつわる経緯を残すこと。それを積み重ねて歴史とすること。それがとても大事だと思います。

収集して、保管して、研究して、展示して、人に教える。そして、その行為や意味を引き継ぐ。文化を生きたまま後世に伝えるためには、やらなくちゃいけないことが山のようにあります。

実際に壊れた衣裳を見ていても、それを着ていた人の残り香のような、残影のようなものを感じることがあります。壊れてる箇所も、きっとこれを着た人がそこの動作が激しかったんだろう、弓を引いたり剣を振りかざしたりしたから手袋のここが擦れたのだろう、といったような。それは、「人の生きた記録」そのものであるように感じます。

■おわりに

文化を残し、歴史を残すこと。

次の世の人々に研究してもらい、役立ててもらうこと。

そうすることで、物言わぬ衣裳たちも言葉を持ち、何かを語ってくれるかもしれません。

初台アート・ロフトのアーカイブ活動は、今本格的に始まったばかりです。

その一部を、ギャラリースペースにて展示しております。お近くにお越しの際はぜひ足をお運びください。

また、アーカイブ事業は今後もつづき、継続して活動状況を発信していきます。

新国立劇場のギャラリー「初台アート・ロフト」。アート空間であると同時に、文化資産である衣裳の修繕・保存活動もしています。

職人技術を紹介する「いま、ここ」、文化を思考する主催イベント「ボトルメール」なども発信中。

新たな視点で文化芸術を捉える基地になるべく変身中です。