- ――ラングさんは子どもの頃はヴァイオリンを習っていたそうですね。何をきっかけに声楽を学ぶようになったのですか?

- ラング(以下L) 子どもの頃から歌うことは大好きでしたが、音楽大学ではヴァイオリン専攻でした。ヴァイオリンの先生になりたくて、そのための勉強をして学位も取りました。歌の世界に入ったのは偶然です。最終学年のときに大学の事務局が、副科で声楽科を申請していたランゲ(Lange)さんの名前の最後の「e」を書き落としてしまい、誤って私の名前を声楽のクラス名簿に入れてしまったのです。私はその頃すでに子どものための音楽教室でヴァイオリンを教えていたのですが、教室でいつもすぐに声がかれて困っていたので、「発声の勉強をしておいても損はないだろう」とレッスンを受けることにしました。ところが間もなくして先生に「あなたには素質がある。歌手になるべきだ」と言われて、「ダメだったら予定通り音楽の先生になればいい」という軽い気持ちで歌の世界に入りました。フランクフルト歌劇場の技術スタッフだった父から歌手として生活していく難しさを散々聞かされていましたし、子どもに音楽を教えるのが大好きだったので、歌手になる覚悟のようなものは一切ありませんでしたよ(苦笑)。

- ――それが、いつの間にかデビューしてしまった?

- L ええ。先生がダルムシュタットの歌劇場のオーディションに勝手に応募書類を出して、仕方なく受けたら受かってしまったのです(笑)。でもヴァイオリンを勉強したことは決して無駄ではありませんでした。楽器は幼い頃から地道に練習を続けないといけないので、忍耐力、そして楽器や音楽に対する謙虚な姿勢が身に付きます。器楽出身のせいか、今も常にオーケストラ・パートを意識しながら歌っていますね。

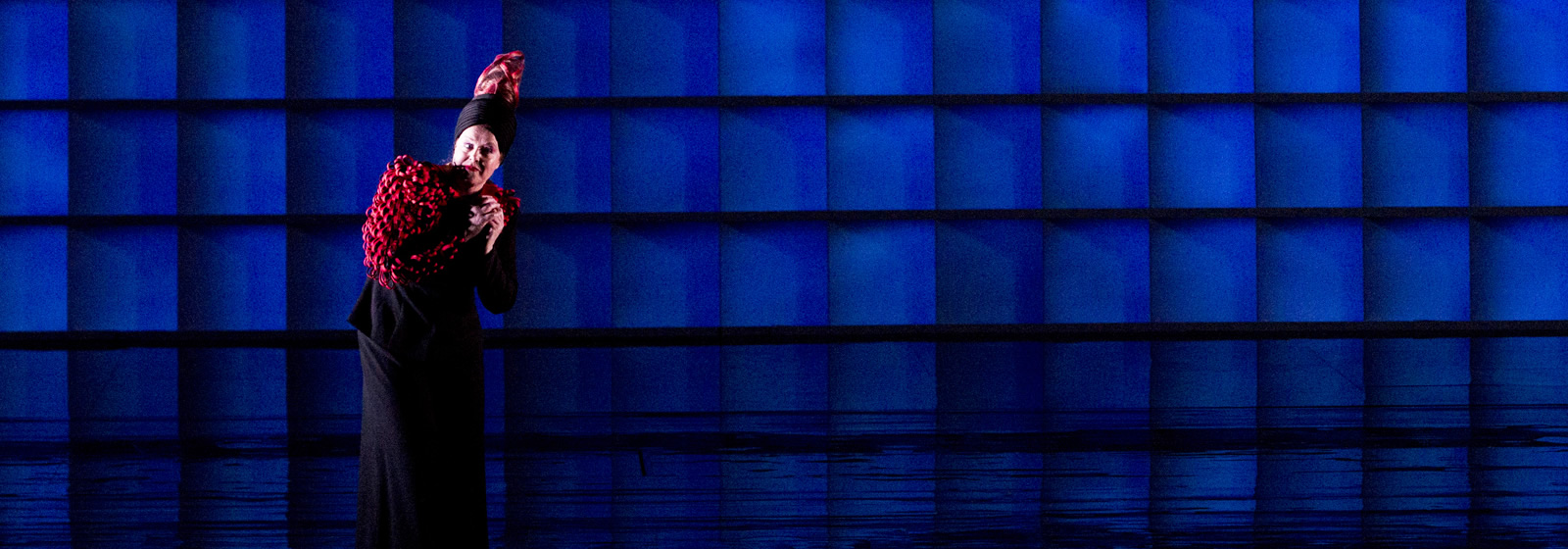

2016年『ロ―エングリン』より ©寺司正彦

2016年『ロ―エングリン』より ©寺司正彦 - ――ラングさんは、今や世界的なワーグナー歌手でいらっしゃいますが、ワーグナーを中心とするレパートリーはどのようにしてつくりあげていったのでしょうか。

- L 声楽科の卒業試験で「ヴェーゼンドンク歌曲集」を歌ったのですが、そのとき先生に「あなたはこれからもっと多くのワーグナー作品を歌うことになるでしょう」と言われました。でもその当時は先生の言葉を戯言にしか受けとめていませんでした。ところがデビューして4年目あたりからノルンやラインの乙女を歌うようになって、あっという間に『神々の黄昏』のヴァルトラウテも。そしてデビュー5年目の年に、ドルトムントで初めて「ニーベルングの指環」のプロダクションに参加してフリッカとヴァルトラウテを歌いました。ブランゲーネを初めて歌ったのも同じ頃です。こうして次々とワーグナーのレパートリーが増えていきました。ちょうどいい時期に適切な役のオファーが次々と舞い込んできたのは、本当に幸運としかいえません。

- ――ブリュンヒルデ役のデビューはいつ、どこのオペラハウスでしょうか。これまでブリュンヒルデを歌った中で、最も記憶に残るプロダクションは?

- L 2003年にブダペスト祝祭管弦楽団のツアーで『ワルキューレ』の抜粋を演奏会形式で歌ったのが最初です。指揮はイヴァン・フィッシャーでしたが、そのとき彼に「ブリュンヒルデは近い将来、君の当たり役になるだろう」と言われました。その2年後にマレク・ヤノフスキが指揮するチューリヒ・トーンハレ管弦楽団と『神々の黄昏』の最終場面を、やはり演奏会形式で歌い、彼にも「いつまで我々を待たせるのかい?」と。でもなかなか決心がつかなくて、初めて全曲歌ったのは2012年で、演奏会形式でした。歌劇場でのブリュンヒルデ・デビューは2013年です。ジュネーヴの「指環」で、演出はディーター・ドルン、指揮はインゴ・メッツマッハーでした。初めて3作品を徹底的に勉強できたという意味でも、私にとって一番印象に残っているプロダクションです。

- ――ブリュンヒルデは「ニーベルングの指環」の中でどのような存在だと思いますか?

- L 『ワルキューレ』のブリュンヒルデはまだ少女で、父親のヴォータンが大好きなお父さん子です。情熱的で可愛い戦乙女ですが、その正義感ゆえにジークムントとジークリンデを助けるという「過ち」を犯してしまい、「神」としての力を失い、深い眠りにつきます。『ジークフリート』では、まだ自分の方向性が定まらず、神としての力、存在感を失った苛立ちが垣間見える若い女性として描かれています。『神々の黄昏』でも、ジークフリートを愛しながらも「人間になりきれない」ジレンマを抱え続けていて、第1幕終わりのヴァルトラウテとの対話を境に全てを失ったとき、復讐に燃える「女」に豹変します。ブリュンヒルデの怒りは父ヴォータンの怒りでもあり、神の世界から追放されても決して消えることはない彼女の内なる「神」が彼女を突き動かすのです。そして第3幕で母エルダに通じる「聡明な女」に成長し、父親に代わって全てを許し、混乱を洗い流します。少女から女に成長していく過程を徐々に歌い上げていくのがこの役の最大の魅力であり、特に『神々の黄昏』で一番注目してほしい部分です。

2016年『ロ―エングリン』より ©寺司正彦

2016年『ロ―エングリン』より ©寺司正彦- ――『神々の黄昏』のラストは、テキストは使われず音楽のみが奏でられますが、この最後の音楽にどんなことを読み取りますか?

- L 己の役割を果たしたブリュンヒルデの生涯には幕が閉じられますが、ジークリンデの動機が最後に流れることから、私は「未来への希望」を感じます。

- ――ラングさんが理想としている声楽家はいらっしゃいますか?

- L ワーグナーを歌うには、やはりそれ相応の持久力がないといけません。巨体である必要はありませんが、長時間の歌唱に耐えられる肉体と、会場の隅々まで通る声が不可欠です。私は声量が特別あるわけではなく、ワーグナーを歌うときも比較的スリムな声で歌っていますが、声が良く通るのです。私がひとつの理想としているのが、ビルギット・ニルソンですね。彼女も声に厚みを持たせて張り上げて歌う歌手ではありませんでした。長く第一線でワーグナーを歌い続けることができた歌手のほとんどが、そういう発声で歌っています。もちろん、いくら発声がよくでも内容がしっかり客席に伝わらなければ意味がありませんが、ニルソンの歌声は圧倒的な説得力で迫ってきます。

- ――新国立劇場には2016年の『ローエングリン』オルトルート役で初出演されましたが、いかがでしたか?

- L とても歌いやすい劇場ですね。劇場のスタッフ、そして日本のオペラ・ファンの皆様と、ゲッツ・フリードリヒの素晴らしい演出の『神々の黄昏』で再会できるのを楽しみにしています!

WEBからのお求め

WEBからのお求め

お電話でのお求め

お電話でのお求め グループでのお申し込み

グループでのお申し込み